«Рубаха с черным узором» — так называют традиционную белую вышитую рубаху (и женскую, и мужскую) в сёлах воронежско-белгородского пограничья. Её главный отличительный признак — вышитые черные геометрические орнаменты на рукавах и плечевых вставках — «поликах». Крой мужской, женской и детской рубах был одинаков: «с прямыми поликами» — плечевыми прямоугольными вставками, пришитыми к стану и рукавам по основе. Техника вышивки — лицевая счетная гладь. Степень праздничности и местные отличия определяются набором композиционных элементов и самой композицией вышивки (расположением узоров, подузорников, кружевных вставок). Каждый орнамент имеет своё традиционное название, которое является общим для большинства местных сел.[/background]

Ареал черноузорной вышивки охватывает русские села в междуречье Тихой Сосны и Потудани — правых притоков Дона. По административной принадлежности это восточные районы Белгородской области (Алексеевский, Красногвардейский, Красненский, и прилегающие к ним села Новоосколького и Старооскольского районов) и западные районы Воронежской области (Острогожский, частично — Репьевский, Каменский).

Белые рубахи с черной вышивкой носили в будние и праздничные дни и мужчины, и женщины — с поневой или с полосатой юбкой, с красной клетчатой юбкой, девушки — с сарафаном или юбкой. Вышивальщицы располагали орнаменты на оплечьях (часть — на полике, а часть — на рукаве), вокруг прорези от шеи до груди, на воротнике-стойке, а также по подолу рубахи, если она была длинной (додольной). Боковые швы, соединяющие полики и стан, также полностью закрывались вышивкой.

Вышивка рубахи, прежде всего, подчеркивала возраст того, кто ее носил. Наиболее ярко украшались праздничные рубахи молодух — молодых замужних женщин, поскольку вышивка выполняла функцию оберега и служила защитой не только для женщины, но и для всей её семьи. Вышивка детских, старушечьих а также будничных рубах была намного скромнее. Женщины пожилого возраста носили рубахи, имеющие не черную, а почти невидимую белую вышивку, или не украшали рубах вовсе...

Дня вышивки более всего ходила ткань с простым полотняным переплетением. Холст ткали из конопляных нитей — конопú. Практически в каждой крестьянской семье для домашних нужд выращивали коноплю, хотя её обработка являлась трудоёмким и сложным технологическим процессом. В начале лета девушки заготавливали дёрганец — вырывали рано зацветающие женские стебли конопли, из которых получались более тонкие и ровные нити. Остальные растения собирали осенью (их называли мочéнец), нитки из моченца выходили более грубыми и шли на подстилки, мешки, веревки. Осенью и зимой женщины и девушки пряли, ткали, а натканные за зиму холсты весной — до Троицы — отбеливали, или, как говорят в народе — белѝли. Коноплю сеяли и обрабатывали до 40-х годов ХХ века.

Помимо конопляных нитей для домашнего ткачества использовали и покупные хлопчатобумажные и льняные нитки, из которых холст получался особенно тонким и ровным, его называли торговым, соответственно и рубахи из такого холста — торговыми.

Для вышивки использовали фабричные тонкие шерстяные нитки — шлёнку, либо хлопчатобумажные нити (хотя они от стирки теряли цвет, приобретая серый или зеленоватый оттенок). Вышивка из шерсти домашнего приготовления встречается редко, потому что со временем такие нитки распушивались, ворсинки закрывали пробелы, и узор становился почти неразличимым.

Техника исполнения вышивки — односторонняя или лицевая счетная гладь. О такой вышивке в селах говорят: вышивали по счёту. Стежки узора располагались вертикально (вдоль основы), строго параллельно, каждый новый ряд — со сдвигом на одну нить. Вышивали в пяльцах вперед иголкой и считали: на столько-то нитей (или переплетений) иголку потопляешь, а через столько-то подымаешь.

Композиция расположения вышивки, как и другие элементы декорирования костюма, указывала и на степень праздничности, и на местные традиции. Вышивка представляла собой многоярусную композицию. В отличие, например, от украинской или западнорусской вышивки, в традиции воронежско-белгородского пограничья вышивка всегда симметрична относительно центра (верх/низ; правая часть/левая часть). Исключение составляют рубахи с красными (кумачными) сатиновыми или ситцевыми поликами, где вышивка располагалась только на рукаве (половина композиции).

По композиции можно выделить пять типов рубах: 1) с ремнем или с узором 2) рукава-полика; 3) с ферботами; 4) с ляховками; 5) кумачными поликами. Последний тип не встречается в декоре мужских рубах.

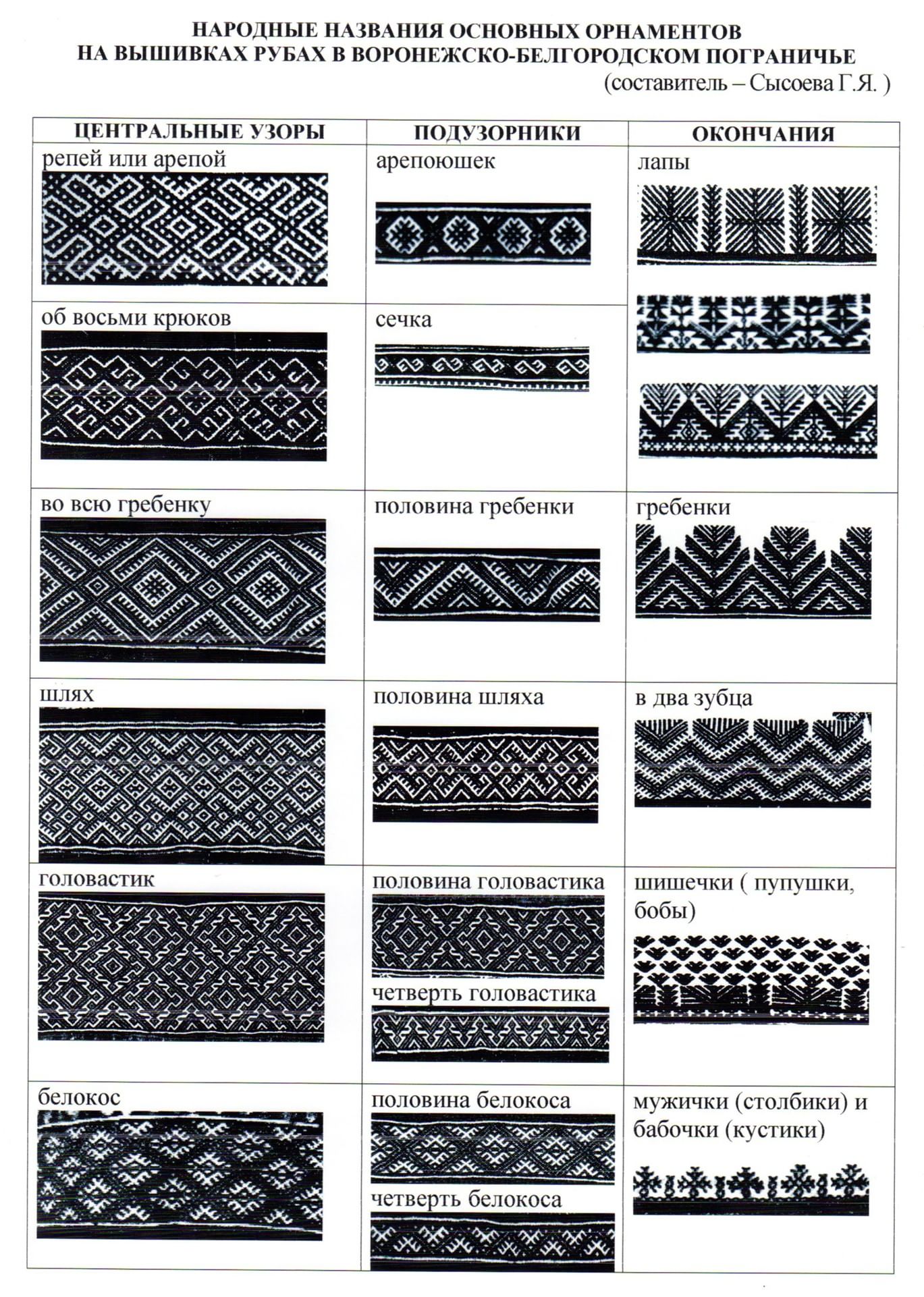

Рубахи с ремнем или с узором — считаются самыми праздничными; они предназначены для особых случаев: свадьбы, двунадесятых или «годовых» праздников. Ремнем называют центральный узор, а по обеим сторонам центрального узора - вверх (к горловине) и вниз (к запястью) — располагаются подузорники. Завершается композиция сверху и снизу окончаниями — лапами. Каждый элемент вышивки имеет свое название, в большинстве сел эти названия совпадают...

Вышивка женских и мужских рубах отличается только окончаниями — лапами. Мужские окончания всегда скромные — это бордюр из мужичков и бабочек, а женские изображают символы растительного мира: побеги, колоски, веточки (народные названия — лапы, зубчики, гребенки), шишки (народное название — шишечки, пупышки, бобы)... Таким образом, на мужских рубахах изображается идея соединения мужского и женского начал, а на женских — идея рождения нового урожая.

В основе центральных узоров — изображение различных ромбообразных фигур, основная из которых — репей (общерусское название) или арепóй (местное название) в виде двойного и тройного косого креста... Ромб-репей в русской традиционной культуре символизирует идею плодовитости, обновления, а если он с лучиками, то одновременно является и солярным знаком, то есть символом солнца. Знак солнца изображался на рубахах с золотым ремнем (то есть с ремнём, вышитым золотыми нитями вприкреп). Как известно, индоевропейский знак движущегося солнца (свастика) широко распространен в русской традиционной культуре и в качестве орнамента вышивки, и в качестве деревянного резного знака, украшающего крестьянские дома. Представлен он и в вышивке рубах воронежско-белгородского пограничья...

Названия центральных узоров (фото):

· репей или арепóй — в форме ромба с лучами;

· во всю гребенку — ромб с множеством лучей,

· репей с крюками, разновидности: об четырех крюков, об восьми крюков, в том числе и c закручивающимися лучами, символизирующими движение солнца по небосводу;

· шлях — ковер из ромбических фигур;

· белокос — орнаментированный ромб с поперечной полосой;

· головастик — ромб с изрезанными вершинами.

Подузорники, как правило, представляли собой часть основного узора: половина шляха, половина белокоса, половина головастика и т.д.

В некоторых селах (например, Нижней Покровке Красногвардейского района Белгородской области) в качестве особо праздничной вышивки закрепилась композиция рукава-полика, состоящая из двух узоров без подузорников.

На менее праздничных рубахах центральный узор заменяли ферботы — кружевные вставки, сплетенные на коклюшках. Они также изображали различные ромбические фигуры.

Рубаха с ляховками — разновидность рубахи с ферботами. Ляховками называли узкие вставки кружевных полос...

Рубахи с кумачными (красными) поликами, имеющие невысокий статус праздничности, наиболее распространены в селах Красненского района Белгородской области и Острогожском районе Воронежской области.

Такие же орнаменты, как на рукавах рубах, должны были быть и на завеске. Завеска — короткий (от талии) фартук — обязательная деталь и женского, и девичьего костюма. Вышивка на завеске должна была соответствовать подузорникам и окончаниям надетой рубахи. Однако в настоящее время такой гармонии добиться уже не удается, поскольку одежда не воспроизводится, а предается по наследству, а завески быстрее всего изнашиваются.

На периферии описываемой территории (в селах Красненского и Старооскольского районов Белгородской области, в Репьевском и Острогожском районах Воронежской области) наряду с традиционной вышивкой геометрических орнаментов черными нитями фиксируются рубахи с добавлением красноузорного ткачества, с заменой техники вышивки — счетной глади на вышивку крестом, смешением красного и черного цветов или даже с включением цветочных орнаментов. Это свидетельствует об угасании традиционной вышивки и приспособлении её под более простую технику исполнения, под более модные орнаменты, распространявшиеся в начале ХХ века в печатных альбомах для вышивки крестом.

В экспедициях последних лет не удалось выявить ни одной вышивальщицы традиционных орнаментов. Последнее поколение вышивальщиц, владеющих традиционными технологиями — это женщины 1910-1920 годов рождения, которые в молодости вышивали рубахи для себя".

Источник статьи: http://www.culture.r...ogo-pogranichya

https://www.belpress...stvo/11502.html

Его называют системой кода. Наделённый людьми магическим смыслом, орнамент заключил в себя символы жизни и мировоззрения ушедших поколений. Одни разгаданы, другие, возможно, канули в Лету. Доподлинно известно одно: орнамент, вышитый на рушнике, был неким пожеланием его обладателю, на одежде – оберегом от злых сил, наглядным рассказчиком о возрасте, статусе человека и даже принадлежности к селу: хочешь понять, кто откуда родом – присмотрись к узору…

Завесу в мир некоторых символов и их не позабытых смыслов приоткрывает старший научный сотрудник отдела научно-методического и информационного обеспечения Ирина Шведова.

Начало началПоэтесса. Художник. Дизайнер. В 2006 году она заинтересовалась значением различных символов, окружающих человека. В 2013-м, через год после окончания педагогического факультета НИУ «БелГУ», интерес к народному искусству привёл её в музей. Понимала, что навыки обработки информации (а в 1990–2000-х Ирина Викторовна работала в прессе), помноженные на мастерство художника и дизайнера, могут дать хорошие плоды.

Расшифровав немалое количество образцов орнаментов белгородских рушников и рубах, она взялась за разработку музейных уроков для детей самых разных возрастов: от первачков до старшеклассников. Так родились «Азбука красоты. Орнамент», «Плодородие и Рожаница», «Дороги на полотне».

«Ещё Конфуций говорил: «Знаки и символы управляют миром...», – комментирует своё увлечение Ирина Шведова. – Символы – целая философия, помогающая понять картину мироздания».

Урок начинает с начала начал – знакомства с тремя базовыми графическими символами: кругом, квадратом, крестом.

«Круг – солнце, как оберег-покровитель, символ жизни и её движения. Квадрат – материальное поле деятельности человека, крест в наиболее общем смысле – знак Творца, – поясняет Ирина Шведова. – Далее начинаем создавать древнейший символ плодородия: ромб-арепей. Ромб, пустой внутри – это «Око Божье», весенний взгляд солнца-Ярилы на землю. Этот же ромб, но уже поделённый крест-накрест на четыре маленьких, – пашня. Засеваем пашню зерном: ставим по точке в каждый её квадратик. Так развивается символ, с каждой чёрточкой приобретая новое значение. Теперь уже это – засеянное поле, символ плодородия. Затем поле прорастает: у ромба появляются крючки-колючки, и вот перед нами уже настоящий арепей, пришедший из глубины столетий. Хочешь кому-то пожелать богатства и достатка – поднеси каравай на рушнике с древним арепейным узором».

В языке традиционного народного орнамента важна каждая деталь. Так, прямой равносторонний крестик – знак Творца. Линии косого креста – муж и жена. А сдвоенный, восьмиконечный – это уже освящённый богом семейный союз.

Забегая немного вперёд, скажем, самый старинный русский орнамент – геометрический. Примеры его можно увидеть в вышивке черноузорных рубах Белгородско-Воронежского региона.

В вышивках наших предков не было праздных линий. Каждая что-то обозначала. Со временем знание утрачивалось, размывалось под влиянием многих обстоятельств. Потому найти и расшифровать орнаментальные коды из-за обилия выхолощенной декоративности сегодня нелегко... Но вот, к примеру, праздничная тканая пелёнка для младенца из фондов Белгородского музея народной культуры.

Человеку несведущему нелёгкой покажется и символика рушника. Когда-то, следуя канонам, мастерицы изображали на нём народное представление о трёхъярусности мира: нижний мир – подземный, мир ушедших, средний – земной, верхний – божественный.

«Вот узнаваемый символ – «Око Божье», то есть ромб. Пусть «Око» сопровождает младенца всю жизнь – таково пожелание ткавшей узор мастерицы. Повсюду рассыпаны точки, обозначающие брошенные в землю зёрна (пусть дорога малыша будет хлебной). Сама пелёнка почти идентична форме старинной скатерти – настольника. В орнаментальной кайме этого образца можно увидеть символы жены и мужа – косые крестики. Мама и папа соединились вместе, и семья тоже будет добрым оберегом в этой дороге, которая должна быть цветущей, плодородной», – поясняет Ирина Шведова.

«Растительная» традиция«За нижний всегда отвечало кружево, в нём обыкновенно располагалось «спящее» зерно, иногда перевёрнутые изображения растений. В земном - символы блага, плодородия, меандровые волны бесконечности жизни, вдоль них – цветы, леса, – рассказывает Ирина. – В небесном помещали изображения птиц, рожениц, Древа жизни. И это, конечно, только азы старинного языка, который мы заново сейчас осваиваем».

Белгородский край благодатен для изучения костюма и орнамента. Их история идёт от времён строительства Белгородской оборонительной черты. Не побоявшиеся жить и защищать окраины государства служилые люди и переселенцы начиная с XVI-XVII веков приезжали из самых разных его уголков и заселяли белгородский край. Везли с собой одежду, рушники, традиции. Немудрено: рождались новые семьи, и перемешалось всего понемногу. Конечно же, внушительную лепту внесло соседство с украинцами.

«Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский – геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в нашей традиции было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи – уже украинское влияние», – рассказывает Ирина Шведова.

Мастерицы русских сёл, граничащих с украинскими, стали перенимать традицию цветочной вышивки с пышными розами, лилиями, васильками... Возможно, прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Хотя, не везде. К примеру, Красненский, Красногвардейский и Алексеевский районы, где бытовал комплекс одежды с понёвой, сохранили старинную геометрию своей элегантной чёрной вышивки, в которой читаются ещё индоевропейские космогонические символы. А вот в Грайворонском – все рушники и рубахи в цветах.

«Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку...»Украшение рубахи считалось делом ответственным. Орнамент в народном костюме был традиционным оберегом, защитником от злых сил. Декор по наставлениям предков вышивали на самых важных местах – воротнике, подоле, манжетах. Иными словами, везде, где есть отверстия, в которые якобы сможет проникнуть нечистая сила. Особенно богат орнамент верхней части рукавов, здесь часто можно увидеть символы плодородия, столь необходимые земледельческому народу.

Кстати, и каждый цветочек, перенятый у соседей-украинцев, тоже может о многом рассказать. Роза – символ девушки-невесты, василёк – её невинность, скромность, чистота; дуб – сила предков, он популярен и на женских, и на мужских рубахах. Верили в силу этого дерева – что защитит от недобрых людей, придаст силы и мужества. Потому вышивали и мальчишкам «дубовые» каймы-обереги, чтобы сила и энергия приумножалась с каждым днём.

Одним из популярных узоров является, особенно в украинском рушнике, хмель – символ молодости, любви. Прославили у нас это растение в одной из застольных свадебных песен: «За рекою хмелюшка не стелется – вьётся. Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку!...» (село Фощеватово Волоконовского района). Хмель, уже завивающий свои усы, считался символом жениха. Но, как и изображение соловья, который ассоциировался с молодым холостым парнем, был совсем неприличен в вышивке рушников свадебного обряда. Здесь уже царили восьмиконечные звёзды-мальвы, семейное древо, пары голубей и другие избранные мотивы.

Сейчас знанием психологии народного костюма, значением его цветов и их соответствия возрасту пренебрегают даже народные вокальные коллективы региона. Допустим, наряжаются в полыхающие красным цветом наряды и кокошники женщины далеко уже не детородного возраста...

«А это ведь цвет невесты и молодухи первых лет после свадьбы. С годами красный цвет в костюме становится всё более приглушённым, а потом и вовсе исчезает из вышивки. Считается, что человек переходит в так называемый духовный возраст, и задачи его в обществе уже совсем иные. Отношение к нему уважительное. А на рубахе остаётся только белый – божественный цвет. И украшают её только белые кружевные вставки-форботы, сохранившие, пожалуй, самые древние наши орнаментальные мотивы», – поясняет Ирина Шведова.

К слову, традиционные для белгородского орнамента – два цвета: красный и чёрный. Последний особенно любим в регионе. Никогда не был он символом смерти или траура. Понёвы, чёрные, украшенные лентами сарафаны – особенность наших южнорусских земель. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении – цветущая красота этой земли и одновременно – будущая плодовитость девушки-невесты.

Единое знание«Красоту и смысл древнего изобразительного языка, сохранённого для нас поколениями, в основе необходимо знать каждому. Находить когда-то утраченное, сопоставляя украинское, русское и белорусское, как частицы когда-то великого единого знания. Используемое современными модельерами, дизайнерами, художниками и просто любителями hand made, оно очень пригодится для нас», – отмечает Ирина Шведова.

Тут не совсем верно:

Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский – геометрический.

Растительный орнамент, особенно всякие цветы, вышитые крестиком - достаточно поздние, с середины 19 века.

Так называемая брокаровская вышивка:

Во-первых, вышивка крестом в народном творчестве изначально использовалась мало. Вышивали используя другие швы.

Во-вторых, большая часть брокаровских схем была в "русском стиле". Т.е. как основа для создания схем использовались образцы народного творчества.

В этой статье о схемах в "русском стиле" сказано так:

Предлагаемые фирмой Брокара мотивы орнаментов в виде стилизованных гирлянд из реалистично трактованных цветов, в первую очередь роз и васильков, геометрических мотивов из ромбов и других разнообразных фигур воспринимались как «истинно народные», поскольку заимствовались художниками с подлинных образцов крестьянского творчества.

Существует даже такое мнение, что брокаровские листовки убили народное творчество: побудили мастеров перейти на вышивку крестиком и подменили настоящие аутентичные узоры чуждыми стилизациями.

Чтобы было понятнее, то представьте себе рушники богато украшенные цветами, вышиванки с красно-черными розами. Представили? Ага, ну, вот почти всё это,по части узоров, не из глубокой древности идет, а появилось ближе к концу 19-го века благодаря Брокару.

http://ravliki.blogs...a-vishivki.html

Поширившись в містах, псевдонародна вишивка досить швидко перейшла і до сільських рукодільниць. Вишивальниці залучали барвисті натуралістичні квіткові картинки, виконані в їх рідній червоно-чорній кольоровій гамі, і вони доповнювали ними свою традиційну вишивку, що мала свої давні регіональні особливості. Таким чином, нова, чужа народу техніка і штучні рослинні та геометричні орнаменти поширювалися і витісняли справжню, етнічно чисту вишивку, створену за багато століть, що мала свої місцеві традиції. Поступово стиралися класичні регіональні особливості і традиційна чистота національної вишивки.

https://etnoxata.com...vyshivalschits/

На днях просматривая инстаграм увидел очень интересное фото, причём листая фото это сразу бросилась в глаза, сразу подумал неужели рязаночка? В общем действительно угадал с одного взгляда, рязаночка, причём из родного Михайловского уезда Рязанской губернии как оказалось. Уж очень своеобразные женский костюм, сложно не запомнить. Кстати главная отличительная черта женских рязанских костюмов это обилие красного цвета, ни у кого больше такого не встречал, вполне может связанно с красным = красивым, аналогии всем известны. На голове надета сорока с рогатой кичкой, тоже весьма характерная особенность.

Фотография конца 19 века.

Чтобы было понимание о чём я говорю: Рязанский костюм - красота сквозь века.

Так же весьма интересен антропологический портрет данной женщины, Михайловский район это самый западный ареал распространения дон-сурского типа (высокое лицо, узкий прямой нос, светлый цвет глаз, мезолодихокефалия), ну или пользуясь терминами типологической концепции восточный нордид или северный понтид.

Сообщение изменено: Tora_sama, 20 Январь 2022 - 20:26.

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей