Цвета в Средневековье.

XIII-XIV века. Цвет черный. Автор: Ротгер (Rotger)

В задачи данной статьи не входит детальное рассмотрение распространенности и символической нагрузки всей той богатой цветовой гаммы, которая использовалась в цивильной одежде горожан в эпоху средневековья. Я бы хотел заострить внимание читателя, в первую очередь, на проблеме использования черного цвета в немонашеских костюмах (с клириками и так все понятно). К сожалению, в реконструкторской среде сформировалось мнение, что черный цвет считался мрачным, траурным, и как следствие был явно не в моде. Как мне кажется, подобное мнение является несколько ошибочным и, в основном, порождено современным мировоззрением. В своей статье я попытаюсь если не опровергнуть, то, по крайней мере, пошатнуть это устоявшееся мнение. Я ни в коем разе не хочу сказать, что применение столь широкой яркой цветовой гаммы, имеющее, как бы то ни было, под собой мощный базис в виде комплекса изобразительных источников, является ошибочным или неверным. Я лишь считаю, что наравне с такими популярными цветами, как красный, желтый, зеленый, коричневый, можно поставить и менее популярный черный, имеющий все-таки право на существование.

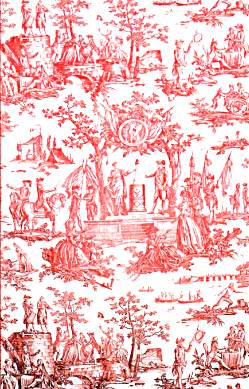

В первую очередь, обратимся к изобразительным источникам, как самым наглядным и наиболее убедительным. Пожалуй, самым ярким подтверждением в пользу возможности использования черного цвета является манускрипт

Cantigas de Santa Maria, созданный во второй половине XIII века в Испании при дворе короля Альфонса X (1221 -1284). Существует мнение, что, будучи человеком талантливым, сам монарх, при дворе которого состояло большое количество трубадуров, лично принимал участие в создании этого средневекового сборника песен. Помимо этой особенности, этот манускрипт является в своем роде уникальным, и примечателен он тем, что в нем все музыканты изображены в одеждах красно-черных тонов. В этом труде собраны как песни светского характера, так и церковной гимны, причем последние явно в меньшинстве. Наличие песен религиозного характера не позволяет однозначно высказаться в пользу светскости черных одеяний, однако присутствие на тех же миниатюрах красного цвета ставит под сомнение и предположение о принадлежности данных музыкантов к монашеской братии. Просматривая манускрипт, нельзя не обратить внимание, что почти на всех его миниатюрах черный цвет в той или иной степени присущ каждому костюму: шоссы, котты, сюрко, плащи, даже шапероны выполнены этим цветом. Причем, что самое примечательное, глубина оттенка так же варьируется: от темно-синего, почти серого, до глубокого черного цвета. Наличие на одной и той же миниатюре двух различных оттенков черного не позволяет сделать предположение о выцветании красок.

Кроме того, черный цвет встречается и на миниатюрах таких общеизвестных трудов, как "Библия Мациевского", "Манесский Кодекс" и "Роман об Александре". Но, как правило, это либо шоссы, либо сюрко.

Библия Мациевского, вторая половина XIII в.:

Манесский кодекс, 1305–1340:

Роман об Александре, 1338–1340 в.:

Также косвенным подтверждением "в защиту" черного цвета может так же служить и знаменитая

"Песнь о нибелунгах", записанная в начале XIII века германским автором. Эпизод со сборами Гунтера и Зигфрида в путешествие в Исландию за Брюнхильдой. Вот как автор описывает работу мастериц над одеждой путников:

365. Казался слишком дешев ей даже горностай

Для тех, кто за невестой в заморский ехал край.

Для них был выбран бархат чернее, чем агат.

И в наши дни украсил бы бойца такой наряд!

(перевод Ю.Корнеева)

Как мы видим, для автора является нормальным тот факт, что рыцари будут красоваться в одеждах черного цвета. Вполне очевидно, что институт использования черного цвета в светских костюмах существовал и данный цвет отнюдь не был траурным (Гунтер все-таки ехал свататься, а не на похороны).

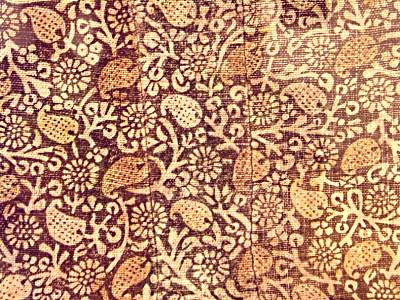

Кроме того, среди рецептов натуральных красителей, записанных в

Иннсбрукском манускрипте XIV века, фигурирует и черный цвет. В этом труде даже затрагивается проблема различных его оттенков:

"Возьми скорлупу зеленых орехов и разотри ее, и дай ей гнить в (каменном?) горшке семь дней, и так получишь черную краску.

Если кто-то хочет сделать черную краску, то он должен взять дубовые чернильные орешки и растереть их, и добавить туда квасцы и умело вскипятить их с квасцами и мочой, и этим красить; если он хочет сделать более темным, то должен добавить еще черной краски."

Скорее всего использовалась скорлупа черного ореха, известная как темно-коричневый и черный краситель. Поскольку в ореховой скорлупе присутствует танин, то для этого рецепта не требуется "закрепитель" краски. Получаемый черный цвет варьируется от насыщенного темно-коричневого до чистого черного.*

Благодатную почву в анализе излюбленной цветовой гаммы жителей средневековой Европы дают бесчисленные описания и свидетельства современников. Например, информацию о цветовых предпочтениях участников турниров и торжественных мероприятий можно почерпнуть у Сицилийского Герольда в его труде

"Blason des couleurs" (фр. – Геральдика цветов – 1414). Разумеется, торжественные, парадные одеяния разнятся по своей цветовой насыщенности с повседневным платьям, однако труд Сицилийского Герольда примечателен для нас больше с точки зрения психологии цвета. Так, для него красный цвет – самый красивый (кстати, популярность данного цвета полностью подтверждается изобразительными источниками и археологическими находками), коричневый – наиболее уродливый. Зеленый цвет, как природный, имеет наибольшую привлекательность. Из сочетаний цветов он хвалит голубой с бледно-желтым, оранжевый с белым, оранжевый с розовым, розовый с белым, черный с белым и множество прочих.

"Черный, – говорит он, – по нынешним временам излюбленный цвет одежды, ибо это цвет самый простой. Но все им злоупотребляют".

В знаменитом труде голландского исследователя

Йохана Хёйзинги "Осень средневековья" мы находим следующую характеристику вкусов позднего средневековья:

во второй половине XIV – XV веке "черное, особенно черный бархат, явно знаменует гордое, мрачное величие, столь любимое этой эпохой, высокомерное обособление от веселой пестроты, которая царила вокруг. Филипп Добрый, простившись с годами своей юности, всегда одет в черное, так же как и его свита; его лошади тоже убраны черным. Цвета короля Рене, стремившегося более ревностно подчеркивать знатность и утонченность – серый, белый и черный."

Но, конечно, самыми убедительными могут быть лишь результаты анализа археологических находок на красители. К сожалению, натуральные материалы, такие как ткань и кожа, плохо сохраняются, по сравнению с металлом, поэтому обнаружение фрагментов одежды и аксессуаров в ходе раскопок в Лондоне является поистине замечательным. В книге

Textiles and Clothing, посвященной этим раскопкам приводятся следующие данные:

Из 351 образца, подвергнутых анализу на краситель, положительный результат дали лишь 220 (63%).

Наиболее часто встречающимся оказался крапп (краситель из марены), обычно дающий теплые кирпично-красные оттенки, а так же используемый для получения персикового, фиолетового, коричневого и желтовато-коричневого цветов. Данный краситель так же может использоваться в сочетании с другими веществами для усиления цвета или получения новых оттенков. Так, анализ 7 образцов показал, что крапп был смешан с синим красителем для получения фиолетового или черного цвета.

Анализ двух желтых на вид образцов выявил красители, схожие по параметрам с танином, что позволяет предположит, что в момент покраски они были коричневыми или черными.

Общий подсчет показал, что среди общего числа окрашенных тканей преобладают оттенки красного. В меньшем количестве представлены фиолетовые и синие оттенки, следом за ними идут оттенки коричневого и, возможно, черного. Однако, у 37% образцов выявить краситель не удалось.

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что черный цвет все же использовался в немонашеском костюме XIII-XIV веков, хотя и не был столь популярен, как цвета более теплых и радостных оттенков.

* цитируется перевод Браги Хольмгардсгоди (кир "Черный Вепрь"). Оригинал статьи лежит здесь.

Использованная литература и изобразительные источники: 1. Осень средневековья - Йохан Хёйзинга / пер. Д.В. Сильвестров, М.: Айрис-пресс, 2004.

2. Textiles and Clothing c.1150–c.1450 - Elizabeth Crowfoot, Frances Pritchard, Kay Staniland / The Boydell Press - Museum of London 2001.

3. Песнь о нибелунгах / пер. Ю. Корнеева, С-Пб.: Азбука-классика, 2002.

4. The Maciejowski Bible (вторая половина XIII в.).

5. Manesseschen Liederhandschrift (Codex Palatinus Germanicus 848 (1305-1340)).

6. Роман об Александре (1338-1340).

Сообщение изменено: Kavalaksala, 25 Сентябрь 2013 - 11:58.

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх