М.Л. Бережнова, А.В. Минин

«ДОМИК» – ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ

(К вопросу о генезисе намогильных сооружений русских)При изучении русских кладбищ Среднего Прииртышья был выявлен особый тип намогильных сооружений, который наши информаторы часто называют "домиками". Мы полагаем, что это одна из самых архаичных форм намогильных сооружений. Во время экспедиции 2005 г. в с. Атирка Тарского района Омской области были обнаружены четыре таких намогильных сооружения. Информаторы не использовали никакого особого термина для их обозначения, соглашаясь с нашим названием, и только один из собеседников предпочел при описании сооружения использовать сравнение "типа хаты".

Из четырех "домиков", обнаруженных на кладбище, хорошо сохранились только два, два других же оказались полуразрушенными. Два "домика" сооружены рядом в 10 см друг от друга, два других стоят по одному, на некотором расстоянии как от первой группы, так и друг от друга. Все "домики" расположены в центральной части кладбища.

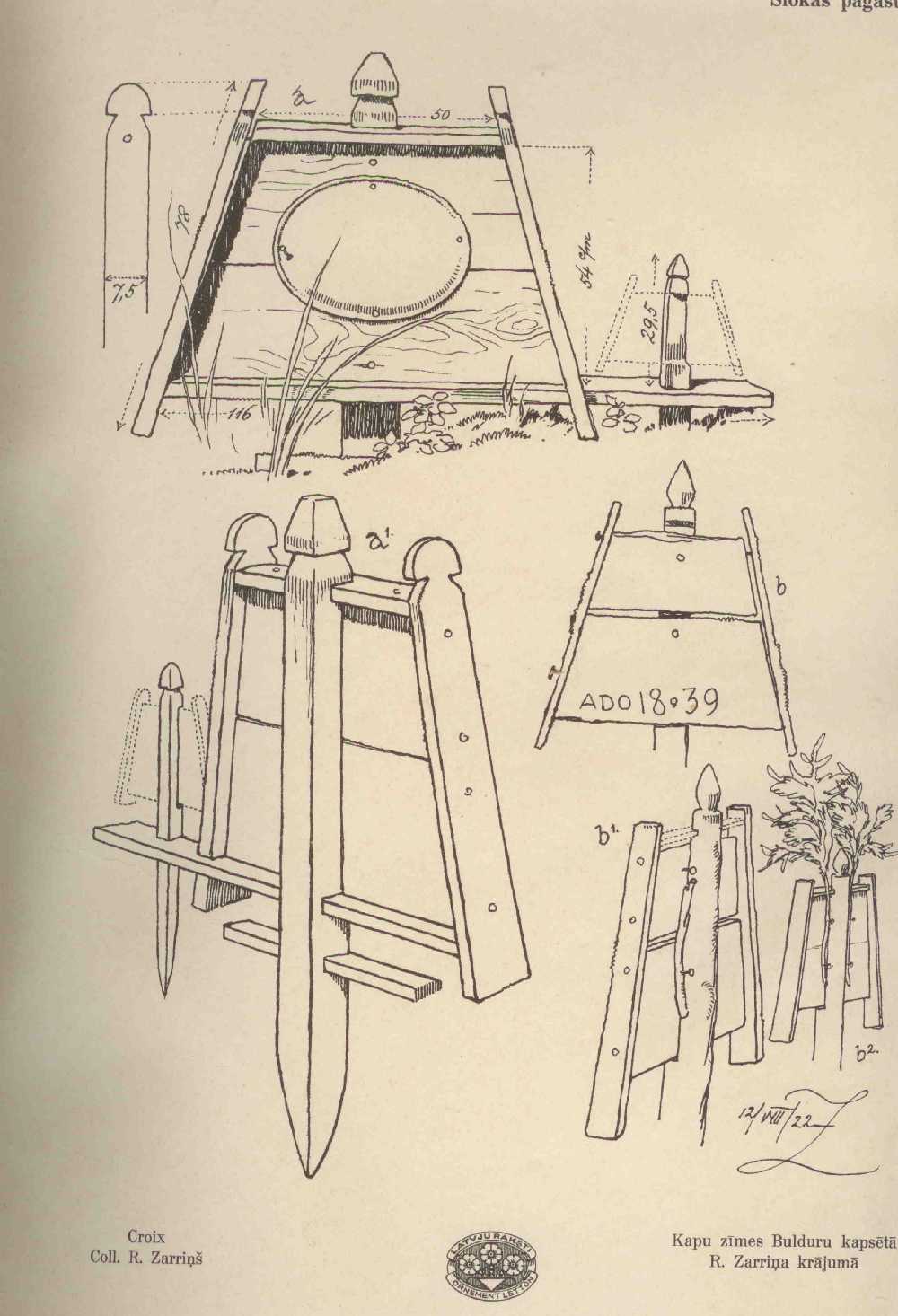

"Домики" представляют из себя строения, сколоченные из досок и имеющие двускатную крышу. Внутри одного из "домиков" (рис. 1) обнаружен развалившийся деревянный крест, при этом снаружи, вплотную к задней стенке, установлен металлический крест высотой 180 см. В средокрестье помещена фотография (Василий Кондратьевич Кондратьев. 1864–1918 гг.), чуть ниже прикреплены две таблички без фотографий и дат рождения и смерти с надписями "Кондратьева Прасковья Тимофеевна" и "Кондратьев Степан Васильевич". Высота этого "домика" 70 см, высота боковой стороны 40 см, ширина 70 см, длина 190 см. Двухскатная крыша домика сделана из досок, положенных с нахлестом, чтобы внутрь не попадала вода, так же сколочены и крыши у других трех "домиков". Ориентация сооружения 44° (на северо-восток). Внутри "домика" нет намогильного холма.

По словам местных жителей, этот "домик", единственный из всех, перестраивался «недавно», видимо, после захоронения П.Т. и С.В. Кондратьевых. Установить время точно не удалось, вероятно, это произошло в 1970-е гг.

Другой "домик" очень низкий, хорошо сохранившийся. Крыша у него полностью поросла мхом. На боковой стенке видны остатки коричневой краски, которой он был выкрашен. Высота "домика" 34 см, при этом высота боковой стороны 10 см, ширина 80 см, длина 190 см. Ориентация 54° (северо-восток).

У двух рядом стоящих "домиков" (рис. 2) крыша прогнила и местами провалилась, сами домики тоже просели. Эти домики напоминают первый, однако у одного из них сохранилось остатки деревянного креста, который выступает из крыши, и сейчас представляет собой вертикальный деревянный столб с полукруглым навершием. Высота креста 150 см. Ближе к крыше сохранились остатки нижней перекладины креста. К кресту прикреплен киот, который также очень плохо сохранился, утрачено стекло, внутри ничего нет. В верхней части сохранилась металлическая пластина, на которой с трудом прочитывается надпись "Отъ жены дорого … незаб … мужу Ивану … Горчакову … 1914 (?) году … 1909 (?) дня …". В крыше второго домика имеется отверстие для креста, который не сохранился. Внутри строений намогильных холмов нет. Высота "домиков" 55 см, высота боковой стороны 30 см, ширина 80 см, длина 230 см. Ориентация 43° (на северо-восток).

Жители деревни сообщили о том, что таких "домиков" на кладбище было больше, но со временем они разваливались, и их остатки вместе с другим мусором вынесли за пределы кладбища. Отметим, что на кладбище нами зафиксированы холмы очень больших размеров (3,13 х 1,2 м; 2,44 х 1,07 м и др.) и значительной высоты (до 0,5 м). Два подобных холма расположены рядом с захоронением Кондратьевых, еще как минимум два – рядом с могилой Горчакова. Подобные по размерам и высоте объекты встречаются и в других местах кладбища, но уверенности, что это остатки "домиков" у нас нет.

Местные жители не смогли объяснить, каково происхождение этих "домиков". Одни склонялись к тому, что такие намогильные сооружения ставили зажиточным людям, другое мнение, что эти "домики" строили николаевцы – жители д. Николаевка. Сейчас Николаевка уже не существует, многие ее жители переехали в Атирку. Якобы кто-то из них, приехавший очень давно, и устанавливал такие намогильные сооружения. Однако попытка найти "домики" на кладбища в д. Николаевка не увенчалась успехом. Оказалось, что в Николаевке – переселенческом поселке, возникшем на рубеже XIX–XX вв., вообще не было кладбища. Умерших хоронили на кладбище в деревне Быган – тоже переселенческом поселке, возникшем только немногим раньше самой Николаевки. Мы осмотрели это кладбище, но сооружений "типа хатки (домика)" не нашли.

Жители Атирки, Николаевки и Быгана – потомки белорусских переселенцев рубежа XIX–XX вв. Выясняя происхождение жителей этих мест, мы натолкнулись на очень смутные рассказы о "челдонах", которым приписывались свойства, в других местах характерные для старообрядцев: не дадут напиться из своей чашки, твердой веры. Было установлено, что в Атирке было несколько семей, чьи корни уходят в деревню Елизарово Седельниковского района Омской области. Эта деревня, обследованная в 2004 г., старообрядческая, сейчас в ней живут потомки старообрядцев и поселившиеся в деревне в разные годы XX в. потомки переселенцев из Смоленской губернии, некоторые из которых назвали себя белорусами. На елизаровском кладбище никаких сооружений типа "домиков" или высоких холмов, как в Атирке, обнаружено не было. Да и сами выходцы из Елизарово поселились, по воспоминаниям их потомков, в Атирке довольно поздно – не ранее середины XX в.

В Атирке только однажды было встречено и такое мнение: "домики" на кладбище строили зыряне. В округе действительно существует населенный пункт, основанный в начале XX в. коми-зырянами – с. Имшегал. В самой Атирке живут люди по фамилии Уляшевы, предки которых были зырянами, но представители этих семей уверены, что могилы, на которых стоят "домики", не принадлежат их родственникам.

Между тем сооружения, аналогичные найденным в Атирке, встречались нам раньше и в других районах Омской области. Сохранились, хоть и в очень плохом состоянии, до конца 1990-х гг. такие "домики" в деревнях Муромцевского района Омской области – Ушаково и Чинянино [прим, 1; 3]. В середине 1990-х гг. жители с. Бергамак Муромцевского района еще могли детально описать подобные сооружения, хотя на местном кладбище они не сохранились.

Так, в Бергамаке нам рассказывали, что на могиле раньше строили прямоугольное в плане сооружение из досок или тонких сосновых жердей, покрытое сверху двускатной крышей. Высота его достигала 1 м, длина и ширина соответствовали размерам могильного холма (ориентировочно 2,2 х 1 м). По воспоминаниям, войти внутрь было невозможно, так как двери не было, а передняя стенка сооружения перекрывалась досками не полностью, чтобы приходящие на могилу могли видеть крест, установленный на могильном холме (из чего мы сделали вывод, что какой-то, пусть невысокий, могильный холм был). Название этого сооружения в памяти информаторов не сохранилось, и они оперировали выражениями "типа будки", "вроде сарайчика", "крыша у них по-амбарному".

Информаторы утверждали, что такие сооружения находились на старообрядческой части кладбища. В памяти людей существование таких намогильных памятников связывается со временем Гражданской войны и чуть позже ("до войны", по местной терминологии) [прим 2].

В д. Чинянино, где на кладбище сохранилось такое сооружение, один из информаторов рассказал, что сначала выкапывали яму, туда опускали гроб, засыпали землей и ставили крест с "крышкой". Затем на могиле, скрывая все сооружения, строили небольшой дощатый "домик" с двухскатной крышей. Высота такого домика здесь достигала 2 м, в нем прорубали оконце и дверь, длина и ширина сооружения соответствовала размерам могильного холма. В Чинянино – старожильческой деревне – также жили старообрядцы.

В той или иной мере описанные сооружения напоминают жилище. Согласно народным представлениям, после смерти человек (или его душа) переселяется в иной мир, где, впрочем, существует тот же уклад жизни, что и на земле. С возведением же над могилой копии жилого дома душа умершего приобретает реальное пристанище. Традиция хоронить в срубах существовала еще в Древней Руси. Она зародилась в дохристианское время, но и после крещения спорадически возникает в разных регионах. В литературе высказывается мнение, что носителями этой традиции являются старообрядцы. Более того, сам факт обнаружения намогильного домика часто является основанием, чтобы рассматривать местное население как старообрядцев [прим. 3; см. также: прим. 5, 7]. Между тем, обнаружение "домиков" в Атирке ставит под сомнение эту версию.

Если обратиться к сибирской этнографической литературе, то более или менее подробное описание могил на кладбище встречается в статье Г.С. Виноградова "Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старожилого населения Сибири" [прим. 4, с. 328–344]. Автор упоминает в этой статье и о существовании в Тулуновском у. Иркутской губ. "благочестивой традиции" ставить на могиле "Небольшую “открытую” часовенку", которая представляет собой «обыкновенную могильную оградку, с высокими столбами … на углах, на которых покоится “круглая” (четырехскатная) тесовая крыша, увенчанная крестом. Холмик могильный скрыт под деревянным полом. Вместо него возвышается памятник, как его обыкновенно называют, или гобец, иначе гобчик, как называют старики".

Появление термина гобец (гобчик ) в статье Г.С. Виноградова для нас очень важно. Сам он, обратившись к этому термину, продолжает: "Приведенное … выше название известно здесь … только старикам… А прежде, полстолетия назад, гобцы были почти такою же принадлежностью могилы, как крест". Интересны и высказывания местных жителей о гобцах, которые записал Г.С. Виноградов: "Которы гобцы теремком, как гроб, устраивались, которы как ящик; бывали и на два ската крыты, как домики". И в другом месте: "Гобчик-то как амбарчик". Г.С. Виноградов приводит также размеры гобцов: "аршина два в длину, с аршин, а то и побольше в ширину, высотой – с аршин" (1 аршин = 0,71 м). На обследованных Г.С. Виноградовым старых кладбищах (функционировали в середине – третьей четверти XIX в.) основным типом намогильных сооружений был гобец.

Термин голбец по отношению к намогильному сооружению известен и в Западной Сибири. А. Молотилов описывает голбец или голубец как деревянный, редко кирпичный, памятник на могиле, обыкновенно в виде тесового ящика (3 аршина длиной, 1,5 аршина шириной и высотой) с четырех- или двухскатной тесовой крышей, окрашеный или нет, с окошечками или без них, большей частью с крестом на крыше [прим. 6, с. 140].

Голбцы были широко распространены по всей России. Наиболее подробно описывал голбцы в свое время И.А. Шляпкин [прим. 8, с. 5–9], который указывал на бытование этого термина в значении ‘деревянный памятник на могиле в виде домика’ в Оренбургской, Тобольской, Томской, Тверской, Владимирской, Новгородской и др. губ. Он же указывал, что о голубцах как могильных памятниках писал П.И. Мельников. Термин в этом же значении был зафиксирован и В.И. Далем. Разбирая сам термин, И.А. Шляпкин писал, что само слово появляется поздно, так как оно не было зафиксировано словарями XVI–XVII вв. Однако в другом месте этой же работы автор со ссылкой на Н.М. Карамзина пишет о том, что еще в XII в. Ярополк Владимирович "был схоронен в голубце".

И.А. Шляпкин также сформулировал мнение о генетической связи голбца и "обычая выкладывать на могиле уступчатую пирамиду из дерна в виде саркофага", а также голбца и "крестов с накрытием". Например, в Омском Прииртышье все эти объекты часто встречаются на сельских кладбищах, а в Атирке основным видом оформления могильных холмов являются так называемые "доски" – специальная конструкция из досок, похожая на невысокий ящик, внутри которой и формируется могильный холм. И.А. Шляпкин приводит и еще один факт: церковь не одобряла строительства на могилах голбцов и боролась с этим обычаем. Именно поэтому "голубцы уцелели в глухих местах".

Итак, можно сделать вывод о том, что летом 2005 г. на кладбище с. Атирка мы зафиксировали голбцы, которые, видимо, были на рубеже XIX–XX вв. если не типичным, то достаточно частым намогильным сооружением в этих местах. Как и в случае, описанном Г.С. Виноградовым, термин был забыт населением очень рано. Ориентируясь на сведения, приведенные в литературе начала XX в., можно с большой уверенностью считать, что само распространение этого типа намогильного сооружения не связано только со старообрядческой традицией. Более того, вполне вероятно, что ее носителями были переселенцы из Белоруссии.

© М.Л. Бережнова, А.В. Минин, 2005

Впервые опубликовано: Бережнова М.Л., Минин А.В. "Домик" - последний приют (К вопросу о генезисе намогильных сооружений русских) // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск: Издательский дом "Наука", 2005. – С. 195–198.

Примечания:

1. Бережнова М.Л. Архаичные верования в современной деревне (К вопросу об этногрупповой принадлежности их носителей) // Сибирская деревня: История, современное состояние, перспективы развития: Сб. науч. тр. – Омск, 2000. – С. 151–153.

2. Бережнова М.Л. Погребальный обряд русских старожилов Среднего Прииртышья // Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1997. – Т. 2: Культура тарских татар. – С. 163–177.

3. Бережнова М.Л. Старообрядцы в Среднем Прииртышье: мифы и историческая действительность // Исторический ежегодник. Специальный выпуск. Посвящается 60-летию профессора Николая Аркадьевича Томилова. – Омск, 2001. – С. 187–195.

4. Виноградов Г.С. Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старожилого населения Сибири. // Сборник трудов профессоров и преподавателей Гос. Иркутского Университета. – Иркутск, – 1923. – Вып. 5. – С. 261–345.

5. Дмитриева С.И. Мезенские кресты // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность, искусство, археология. 1984. – Л., 1986. – С. 461–466.

6. Шенников А.А. О языческих храмах у восточных славян // Язычество восточных славян. - Л., 1990. - С. 43–59.

7. Шляпкин И.А. Древние русские кресты. I. Кресты новгородские до XV в., неподвижные и не церковной службы. - СПб., 1906.

Источник

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх