с. 338-340

http://istznu.org/pa.../18/ivanova.pdf

Балкано-Карпатский вариант Ямной культурно-исторической области

В Балкано-Карпатском регионе исследовано около пятиста погребений с древнеямным обрядом. Памятники распределены неравномерно (В Болгарии 280, в Румынии 150, 70 в Венгрии, 12 в Сербии).

Судя по межкультурным контактам, а также своду радиоуглеродных датировок, древнеямное население в этом регионе появляется довольно рано — на рубеже IV-III тысячелетий до н.э. Наиболее яркие контакты с местными группами связаны с первой половиной III тысячелетия до н.э. Пока не совсем понятно,существовало ли ямное население здесь во второй половине III тыс. до н.э. или было полностью поглощено. Контакты с буджакской культурой на протяжении всего третьего тысячелетия должны свидетельствовать в пользу существования ямных анклавов, но пока на этот вопрос нет однозначного ответа. По крайней мере ясно, что ямники этого региона не оказали влияния на антропологический тип. Их физические особенности в послеямное время не фиксируются.

Особенностями балкано-карпатского варианта ДЯ КИО является синкретизм ямных и местных традиций. Он проявляется в прослеженной утрате буджакских форм керамики, новшествами в погребальной обрядности (появление кремаций, вытянутых и скорченных на боку погребенных, бескурганного обряда погребения, артефактов центральноевропейских и балкано-карпатских культур). При этом сохраняются и типично ямные обряды и артефакты. Ямное влияние на местное население прослеживается, в основном, в погребальной обрядности, в меньшей степени в погребальном инвентаре.

С.В. Иванова выделяет несколько локальных групп Балкано-Карпатского варианта:

Прутско-Карпатский регион - ямный обряд погребения сочетается с бескурганным; прослеживается тесная связь с буджакской культурой, выраженная в погребальном инвентаре. Курганы средних размеров, встречены кромлехи, ровики, доминирует западная ориентировка, скорченно на спине. Керамика представлена горшками, амфорами, буджакскими банками.

Добруджа — ямные памятники немногочисленны, схожи с предыдущим регионом, но прослеживаются более тесные связи с культурами Чернавода II, Эзеро, Езерово II, Коцофень.

Мунтения и Олтения — памятники сосредоточены по северному побережью Дуная, известны курганные и бескурганные погребения, скорченно на спине и на боку. В инвентаре встречены сосуды, характерные для Коцофень.

Запад Нижнего Подунавья - ямные курганы находятся в ареале культуры Коцофень, прослежено проникновение черт этой культуры. Известна кремация, в ряде случаев она одновременна с ингумацией.

В Трансильвании ямные памятники немногочисленны. Погребальная обрядность содержит ряд новшеств — к примеру, иногда погребенный был захоронен не в яме, а на уровне горизонта, каменные перекрытия отражают связь с местными культурами.

Северо-Восточная Фракия — самый южный регион. Доминируют погребения скорченно на спине, но встречены и на боку, и вытянутые. Керамика отражает связи с Коцофень и Эзеро.

Сербия и Банат — прослежены связи с местными культурами как в инвентаре, так и погребальной обрядности.

Альфельд — керамика почти не встречена. Преобладает западная ориентировка, найдены остатки повозок,

Верхнедунайская группа — включает в себя несколько захоронений с ямными чертами. Сочетание ямных и вучедольских признаков.

В целом, кажется, что погребальная обрядность балкано-карпатского варианта отражает постепенно угасающий буджакский импульс, в одних местах более выраженный, в других менее. Ямные памятники демонстрируют контакты с культурами Чернавода II, Езерово II. Памятники культуры Эзеро свидетельствуют о контактах с Северо-Западным Причерноморьем. Контакты Балкано-Карпатского варианта ДЯ КИО с Коцофень в разных местах проходят по разному. Где-то они единичны и не отражают активного взаимодействия, где-то приводят к появлению синкретических памятников. Предполагается, что ямное население приняло участие в трансформации погребального обряда этой культуры. Ее угасание происходит независимо и с ямниками не связано. Взаимоотношения с культурой Баден протекало по пока не совсем понятному сценарию. Есть предположение, что ямники и баденцы занимали смежные ниши. Другая гипотеза предполагает подчиненное положение культуры Баден. По третьей версии, древнеямные племена расселяются на землях культуры Баден после того, как поселения этой культуры были оставлены носителями. Во всяком случае, контакты с Баденской культурой отмечены, но характер их не ясен. Определенное влияние ямной культуры демонстрируют памятники культур Мако-Косиги-Чака и Вучедол. Изменения в их погребальном обряде связаны именно с ямным влиянием. Для южных групп КШК (культуры шнуровой керамики) ямные племена внесли существенный вклад, вуступая своеобразным передатчиком идей. Стоит отметить, что вклад этот был непрямым, осуществляемым через посредство других культур и синкретических памятников.

Исходную территорию движения на запад определил еще Мерперт, указав на памятники междуречья Буга и Дуная (буджакскую культуру) как исходные. Об этом также свидетельствуют продолжительные связи между указанным регионом и ямниками Балкано-Карпатского ареала. Инвентарь, особенности погребального обряда, также указывают на продвижение из Северо-Западного Причерноморья. Кроме того, этот регион попросту ближе всех остальных.

Местоположение ямных памятников региона указывает на их концентрацию в богатых металлом областях. Видимо металл и был основной причиной движения носителей древнеямных традиций в Балкано-Карпатский регион. При этом некоторые исследователи предполагали массовое вторжение, разрушительно повлиявшее на местные земледельческие группы. Однако, сам характер металлопроизводства предполагает определенные взаимоотношения с местным населением. Обмен, торговля, передача технологий не могли быть выстроены исключительно военным разрушительным путем.

Другой причиной движения на запад стала аридизация климата. Это был положительный фактор для скотоводов. Степная зона резко увеличилась, количество пастбищ возросло и это также обусловило движение на Балканы.

Вероятно, древнеямное население сумело выстроить здесь мирные взаимоотношения с соседями, органично вписавшись в структуру Балкано-Карпатских культур. Следы враждебных действий отсутствуют. Оружие встречается редко, в качестве сопровождающего инвентаря. Нет данных о стрелах в костяках, массовых травм в результате военных действий, как это нередко можно увидеть на более восточных территориях ДЯ КИО. Однако, предполагается, что ямники сумели оттеснить племена культуры Чернавода III и Глина III. Каким путем это происходило еще предстоит выяснить. Вероятно, что ямники Балкано-Карпатского варианта выступили своеобразными посредниками культурных инноваций между востоком и западом.

В итоге, памятники Балкано-Карпатского варианта отражают компактное проживание ямных коллективов в ареалах местных культур (КША, Коцофень, Эзеро, Баден, Вучедол и т. д.). Вероятно, с целью формирования необходимых контактов или на транзитных территориях. Кратковременные контакты было бы труднее отследить. В этом случае мы имеем дело с постепенной колонизацией, исключающей стихийность.

По материалам статьи

Иванова С.В. Балкано-карпатский вариант Ямной культурно-исторической области / С.В. Иванова // Российская археология. 2014. № 2. с. 5-20.

Средний этап (Триполье B — Триполье C1) — средина IV тысячелетия до н. э. — 3200/3150 гг. до н. э.

Поздний этап (Триполье C2) — 3150 — 2650 до н. э.

Расширяется территория трипольской культуры за счёт продвижения племён на север и восток, что может быть вызвано аридизацией климата.

Как "ямники" и "поздние трипольцы" влияли друг на друга?

Средний этап (Триполье B — Триполье C1) — средина IV тысячелетия до н. э. — 3200/3150 гг. до н. э.

Поздний этап (Триполье C2) — 3150 — 2650 до н. э.

Расширяется территория трипольской культуры за счёт продвижения племён на север и восток, что может быть вызвано аридизацией климата.

Как "ямники" и "поздние трипольцы" влияли друг на друга?

Выше, в посте о буджакской культуре кое-что написано про влияния. В целом, основные позднетрипольские памятники сосредоточены в это время севернее, в среднем и верхнем течениях Днестра, Буга, Прута. А ямники располагались в низовьях. В материальной культуре следов взаимодействия немного. Однако, предполагается, что ямники буджакской культуры заимствовали традиции металлообработки от позднетрипольских и усатовских групп.

Ну да. И параллели были. Выше уже было предположение Мочалова о подражании майкопской керамике. Вот, майкопские отголоски в Среднем Подонье

http://admw.ru/books...-V-vek-n-e--/27

Ну и так далее. Впрочем, майкопские заимствования начались в доямное время

А как далеко в азиатской части встечаются находки ямной культуры?

Ее ареал смыкался с ареалом Афанасьевской?

Какие культуры были их непосредственными предшественниками в западном, северном и восточном Казахстане и в лесостепях между ЯУралом и Верхней Обью?

"Средний этап (Триполье B — Триполье C1) — средина IV тысячелетия до н. э. — 3200/3150 гг. до н. э.

Поздний этап (Триполье C2) — 3150 — 2650 до н. э.

Расширяется территория трипольской культуры за счёт продвижения племён на север и восток, что может быть вызвано аридизацией климата"

В целом, основные позднетрипольские памятники сосредоточены в это время севернее, в среднем и верхнем течениях Днестра, Буга, Прута. А ямники располагались в низовьях. В материальной культуре следов взаимодействия немного. Однако, предполагается, что ямники буджакской культуры заимствовали традиции металлообработки от позднетрипольских и усатовских групп.

А в какой момент исчезла Трипольская культура в Поднепровье (включая небольшую территорию даже на левом берегу Днепра)?

Кем было вытеснено или ассимилировано тамошнее трипольское население?

Сообщение изменено: Alamak, 18 Май 2017 - 19:15.

Есть вероятность, что хиатус между хвалынской и ямниками заполняется не только репинской культурой, но и памятниками алтатинского типа. Но в конечном итоге, это не позволяет искать здесь какой-то эпицентр ДЯКИО

а как памятники алтатинского типа соотносятся с репинской культурой территориально и хронологически? Насколько отличается их ареал от ареала репинской и нижнедонской культур? Предшествуют ли они репинской культуре? Или относительная хронология не установлена?

спасибо

Заодно уж спрошу, как соотносятся между собой ареалы хвалынской, скелянской и среднестоговской культур?

Где расположены самые восточные и самые западные находки каждой из них?

Перекрываются ли они хронологически? или Хвалынская и скелянская всегда предшествуют среднестоговской?

Я правильно понимаю, что к моменту возникновения репинской культуры, генетически предковая по отношению к ней нижнедонская культура была распространена на Среднем Дону и скорее всего больше нигде на тот момент?

Сообщение изменено: Alamak, 27 Май 2017 - 00:04.

Кто-то мог бы подсказать по квитянской (постмариупольской) культуре?

В статье Рассамакина она датируется, начиная с 3800 (или даже 3900) cal BC. Распространена была от Прута до Дона (и даже Волгограда)

От какой именно из культур Мариупольско-Съезженской области (куда входили азово‑днепровская, нижнедонская, воронежско‑донская, самарская на Волге, Прикаспийская культуры и верёвкинская группа памятников) происходит квитянская культура? От самой мариупольской?

Мариупольская культура это устаревшее термин. Какой его современный синоним? Нижнедонская культура (памятником которой является сам Мариупольский могильник)? Или Азово-Днепровская?

Входят ли в Мариупольскую культурную общность Днепро-Донецкая и Киево-Черкасская культура?

Или это устаревшее мнение отдельных авторов?

Сообщение изменено: Alamak, 27 Май 2017 - 06:25.

На генофонд.рф опубликовали замечательную статью крупнейшего специалиста по степным культурам, проф. Одесского университета С.В. Ивановой, археолога из Одесского университета Д.В. Киосака и генетика, работающего в США, А.Г. Никитина. В статье представлена археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита — ранней бронзы и критический разбор гипотезы о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу.

Часть I

Постановка проблемы

Вопросы происхождения, развития, трансформации археологических культур часто связывают с перемещением групп населения на новые территории. Особое внимание представителями различных наук уделяется ямной культуре (ЯК), поскольку именно с ней ряд исследователей связывает миграцию предков индоевропейцев в Европу. Несмотря на то, что многие археологи отказались от концепции Г. Чайлда — М. Гимбутас об индоевропейском нашествии на запад «курганных культур», тем не менее существуют приверженцы точки зрения Н.Я. Мерперта о сложении ямной культуры в Волго-Уральском регионе и распространении её на другие территории. На основании сравнения геномных маркеров из останков представителей волго-уральской ЯК и представителей Европейских популяций от мезолита до бронзового века, западные археогенетики недавно предложили свой вариант концепции массовой миграции представителей этой культуры из южно-уральских степей в Центральную Европу (Haak et al. 2015).

Взгляд археологов. Анализ археологических данных, сопоставление их с результатами изотопного анализа, позволили нам прийти к определенным выводам, которые не согласуются с данной концепцией. С одной стороны, они связаны с географическим аспектом, который указывает на тот факт, что предполагаемая миграция демонстрирует масштабное переселение из одной географической зоны (восточноевропейская степь) в другую – зону лесов. Такое резкое изменение хозяйственной парадигмы является весьма сомнительным. Кроме того, на наш взгляд, основные связи прослеживаются между европейскими культурами энеолита — раннебронзового века и западным крылом ямной КИО (культурно-исторической общности) – в основном, с буджакской культурой Северо-Западного Причерноморья, а не с Волго-Уральским регионом (откуда брался материал для генетического исследования ЯКИО). Следовательно, исходной территорией, откуда могло ямное население продвинуться в Балкано-Карпатский регион и, возможно, в Центральную Европу, следует считать ареал распространения буджакской ЯК

Именно отсюда начинался «дунайский путь ямной культуры» (Wlodarczak 2010). Заметим, что и антропологические типы, характерные для Волго-Уралья, отсутствуют на западе Степного Причерноморья и в Степном Причерноморье в целом (Круц 1997), что еще более уменьшает достоверность существования «восточной прародины» ЯК. Не решен однозначно вопрос и о причинах переселения ямного населения на запад. Мы полагаем, что из имеющихся интерпретаций буджакской миграции вполне можно исключить такие объяснения, как: вынужденная миграция, военная экспансия, «первое крупномасштабное переселение эпохи бронзы» или «мощную волну степняков, которая ассимилировала на своем пути ряд местных культур» (Гимбутас 2006, с. 444; Дергачев 2000, с. 189, 190; Бочкарев 2002, с. 48; Коробкова и др. 2005–2009, с. 224). Достаточно спорным является также тезис о том, что ЯКИО оказала мощное воздействие на процесс культурной трансформации Европы (Harrison, Heyd 2007, р. 194–201; Демченко 2013, с. 153). Возникновение синкретичных ямных анклавов в различных местностях Балкано-Карпатского ареала могло быть связано с продвижением к источникам металлов и установлением не только тесных контактов с местным населением (что отразилось в погребальных обрядах), но и отношений обмена природными ресурсами. Процесс расселения был постепенным и поэтапным, в нем участвовали сравнительно небольшие группы населения, в которых доминировали, судя по данным антропологии, лица мужского пола. Это и определило включение мигрантов не только в экономическую, но и в социальную жизнь населения местных культур – вероятно, во многом через брачные связи.

Никитин Алексей Геннадьевич, д.б.н., археогенетик, проф. университета Grand Valley State University в штате Мичиган, США

Взгляд генетиков. Археологи чаще всего могут фиксировать проявление инноваций в материальной культуре. Но перемещение артефактов не всегда связано с перемещением населения. Казалось бы, более определенные ответы могут дать антропологи и генетики, реконструируя продвижение на другие территории носителей определенного антропологического типа или генетических мутаций. Но полученные выводы достаточно противоречивы, на что уже обращалось внимание (Клейн 2016, 2017 и др.). Данные генетиков о связи восточного крыла носителей ЯК («самарских ямников») с группами культур шнуровой керамики (КШК), казалось бы, подтвердили выводы, имеющие многолетнюю историю: именно миграция «ямников» в Центральную и Северную Европу привели к её индоевропеизации и изменению генофонда (рис. 1; 2). Но вне поля зрения генетиков осталась территория многих регионов ямной культурно-исторической общности, которая не является однородной: именно различия в материальной культуре способствовали выделению в ней отдельных локальных вариантов и культур.

С точки зрения генетики существует факт наличия общих генетических детерминантов у населения ЯК и культуры шнуровой керамики (КШК). За время после выхода статей, показавших эту связь (Allentoft et al. 2015; Haak et al. 2015; Mathieson et al., 2015), в обсуждениях этих результатов генетиками и археологами укрепилась идея, что причиной этой связи служит происхождение культур шнуровой керамики от ямной. Идея эта развивалась параллельно с основной идеей о массовой миграции представителей ЯК в Европу (Haak et al. 2015). Проблема в том, что, с археологической точки зрения, ни эта массовая миграция, ни происхождение «шнуровиков» от «ямников», не прослеживаются. Тем не менее, если нет оснований говорить о масштабных миграциях, необходимо объяснить выводы генетиков о сходстве по генофонду населения культуры шнуровой керамики Европы с носителями ЯК и ряд других вопросов.

Согласно генетическим данным, общий генетический элемент в ЯК и в КШК начинает прослеживаться у представителей хвалынской культуры из южного Урала (Самара) в энеолите (Mathieson et al. 2015). До его появления генетической подосновой в Понто-Каспийской степи являлись детерминанты на основе местного мезолита, по большей части сходные у хвалынцев (Eastern Hunter Gathers, EHG) и культур, оставивших после себя могильники Мариупольского типа (Ukraine Mesolithic, UM (Mathieson et al. 2017). В начале энеолита в Самарской степи и в Днепровском Надпорожье появляется генетический элемент иранских неолитических фермеров с примесью кавказского элемента охотников и собирателей (Caucasus Hunter Gatherer, CHG), но один от другого отделить не всегда возможно. Этот элемент становится преобладающим у самарских и нижнеднепровских ямных племен в раннем бронзовом веке. Одновременно этот элемент появляется и в юго-западном Причерноморье (энеолитический некрополь Варна I, 4600-4500 до н.э. (рис. 3) и некрополь бронзового века в Медникарово, юго-восточная Болгария, 3000-2900 до н.э., Mathieson et al. 2017). В то же время в медникаровской и нижнеднепровской (Озера) пробах также присутствует генетический элемент, характеризующий неолитических фермеров Анатолии и Европы. Происхождение ирано-кавказского элемента и начало (и локализация) его появления в Понто-Каспийской степи остаётся неясным, но ясно то, что этот элемент присутствовал на всем степном ареале от Самары до Варны по крайней мере с энеолита. Неясно также и появление Анатолийского фермерского элемента у ямного населения юго-восточной Болгарии и Украины.

Почему Причерноморье?

В статье проанализирована археологическая и культурная ситуация в Северо-Западном Причерноморье в позднем энеолите- раннем бронзовом веке (рис. 4; 5; 6). Этот регион выбран не случайно – именно он, судя по археологическим артефактам, теснее других был связан с миром Центральной Европы и Балкано-Карпатским ареалом в позднем энеолите и раннем бронзовом веке (рис. 7; 8). Следовательно, в нем могут быть найдены ответы на наиболее актуальные вопросы, посвященные гипотетическим миграциям. Авторы присоединяются к мнению ряда исследователей, определяющих бронзовый век, как век торговли (Kristiansen, Larsson 2005) и отмечающих тенденцию построения торговых сетей, с локализацией социально значимых объектов в «узлах» этих сетей (Jaeger, Czebreszuk 2010, s. 232; Иванова, 2010). Поэтому концепции миграций и переселений, возродившиеся в последнее время, должны уступить место иным, не столь радикальным. Авторы работы полагают, что население Европы в энеолите и бронзовом веке активно осваивало торговые пути, связывающие, порой, весьма отдаленные территории. передвигаясь в различных направлениях – и возвращаясь, возможно, не в полном составе, в места изначального обитания.

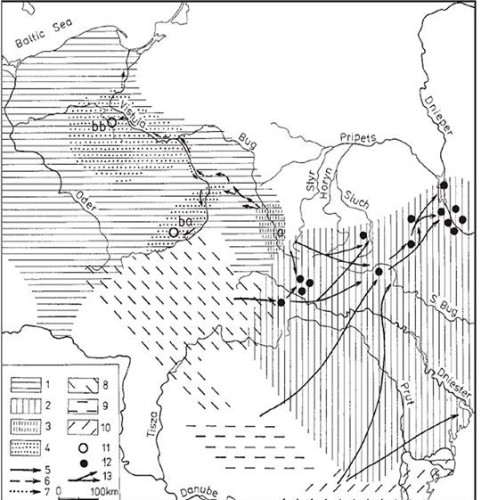

Рис. 4. Поздний энеолит Северо-Западного Причерноморья (по: Бруяко И.В., Самойлова Т.Л. (ред.), 2013)

Рис. 7. Культурные взаимодействия в период 3500-2750 ВС 1 – КВК, 2 – культуры позднего Триполья, 3 – трипольское влияние, 4 – распространение трипольских образцов; 5 – пути инфильтрации трипольских образцов, 6 – предполагаемые пути инфильтрации образцов, 7 – культурный комплекс Mątwy, 8 – культура Баден, 9 – культура Коцофени, 10 – культура Чернавода, 11 – центры регионов, 12 – местонахождения Триполья с западными традициями, 13 – предполагаемые пути инфильтрации культур Центральной и Южной Европы. (по: Videiko 2000).

На фоне рассмотренных проблем анализируются данные антропологии и генетики. Одним из соавторов (А.Г. Никитин) предлагается возможное объяснение ситуации с точки зрения генетики.

МИГРАЦИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Миграции (и другие варианты передвижения населения), торговля и обмен, трансферт технологических или определенных культурных традиций являются своеобразными формами межкультурных контактов в любую историческую эпоху. Долгое время в археологической науке существовал подход, согласно которому любые инновации объяснялись миграцией, появлением новой группы населения, принесшей с собой новые элементы материальной культуры, новые навыки хозяйства и производства, новые мировоззренческие компоненты. Со временем роль миграций была пересмотрена.

Типы миграций

Е. Неуступный, рассматривая миграцию с позиций постпроцессуальной археологии, моделирует внутренние ее структуры, которые, в отличие от внешних, не проявляются в археологических артефактах (Neustupný 1982, s. 278–293). Он отмечает важность для человеческих коллективов создания социальных связей и формирования определенных социальных сетей, без которых любой социальный организм оказывается в изоляции со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Межобщинные контакты, по его мнению, шли по нескольким направлениям:

1). Экономические отношения через обмен товаров или выполнение работ;

2). Общественные отношения через браки, и войны (что приводит к тому, что люди становились членами семьи, союзниками или врагами);

3). Отношения с остальным миром через ритуал. В этом случае погребальные ритуалы отражают «установление» социальных связей с предками и включение их в общие социальные сети, поскольку предки представляли собой специальную и очень важную группу из «иного мира».

Экономические отношения с другими общинами сосредоточены на создании социальных связей; их мотивацией была необходимость получения природных материалов или артефактов, хотя реальная потребность в таких вещах могла быть минимальной. Экономические и социальные связи создавали стабильность в обществе, были условием непрерывности подавления «нежелательной изменчивости» и вносили изменения, где они необходимы. Миграции всегда связаны с разрывом всех социальных связей, поэтому представить себе немотивированную миграцию просто невозможно. Причем не только были бы разорваны все социальные связи, но и возникли бы серьезные трудности, как у мигрантов, так и у населения, на чьей территории оказались пришельцы в результате миграции. Единственный вид миграции, корни которой лежат вне социального мира – это миграция как результат природного явления в виде неконтролируемого роста численности населения. Причем даже в этом случае миграция не будет обязательной, чаще всего общество реагирует на различные демографические и природные (экологические) события путем адаптации (Neustupný, 1982, s. 286)[1]. Таким образом, доминирующее значение для развитие социального организма имели социальные связи, миграция (как переселение коллектива) могла быть отражением стрессовой ситуации при невозможности адаптации.

По мнению С. Кадрова, миграция представляет собой политический и социокультурный факт. В основе миграций лежит социологический фактор, при этом мотивы действий человека формируются культурой и историей, а не прямым воздействием природных или экономических предпосылок. Природная среда (климатические изменения) могла быть лишь одной из необходимых предпосылок миграций человеческих коллективов, но никак не достаточной, потому что они определяются, в первую очередь, социальными механизмами. Концепцию, согласно которой миграции степного населения повлияли на культурно-цивилизационную ситуацию в Центральной Европе в эпоху ранней бронзы, исследователь считает «научным мифом» (Kadrow, 2010 p. 55–57). Заметим, что влияние Степи на европейские культуры подвергалось сомнению уже достаточно давно (Häusler 1996; Николова Л., 2000).

Таким образом, миграция может казаться простым объяснением инноваций лишь в области реконструкций, но не в реальной жизни.

Миграции идей?

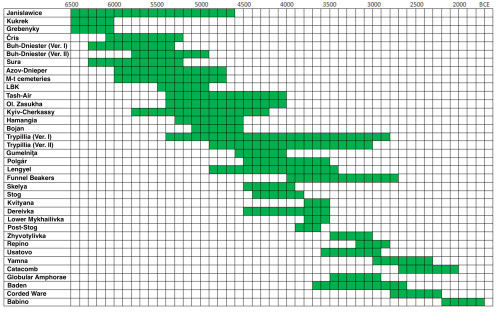

Но с другой стороны, бытует расхожее мнение о том, что бронзовый век Европы характеризуется «не миграцией людей, а миграцией идей». Так ли это? Далеко не все идеи могут быть распространены без носителя информации. Например, достаточно простым является восприятие традиций орнаментации или формы керамики. И в то же время передача знаний металлургических технологий или календарно-астрономических методов невозможна без контакта с человеком, обладающим определенными знаниями. Точно так же антропологический тип или генетический маркер не может распространятся без своего физического носителя – человека. Мы полагаем, что сопоставление данных археологии, антропологии и генетики позволит в некоторой степени пролить свет на появление инноваций, формирование и распространение культур и возможных контактов их носителей. Отметим, что вопросы происхождения, развития и хронологии (рис.9 ) ряда культур дискуссионны и не решены к настоящему времени, тем не менее, мы считаем, что отказываться от привлечения их к анализу не следует [2].

Рассмотрение культурно-исторических процессов, происходивших в Северо-Западном Причерноморье на протяжении длительного хронологического периода (мезолит-бронзовый век) может явиться своеобразным «тестом», позволяющим в какой-то степени привести данные разных наук к общему знаменателю.

Рис. 9. Хронологическая шкала культур Северного Причерноморья в VII-II тыс. до н.э. (датировка культур по: Толочко та ін., 2008). Рисунок из статьи Nikitin et al., 2017a.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Под археологической культурой мы, вслед за А.Л. Монгайтом, понимаем совокупность памятников, которые расположены на определенной территории, относятся к одной хронологической эпохе и имеют общие черты (Монгайт, 1967). Под культурно-исторической областью/общностью (КИО) понимается группа родственных культурных групп (культурных вариантов, культур), которые объединены значительной территорией, родственной материальной культурой, хозяйственным укладом и социальным строем, а также общими путями развития (Формозов, 1959).

На самом деле, все несколько сложнее.

Археологическая культура — что это?

В контексте работы особо актуальными оказались связи носителей ЯК и КШК. Обе культуры на самом деле являются культурными общностями, состоящие из отдельных культур (КШК) или культур и культурных групп/локальных вариантов (ЯКИО). Соответственно, нет смысла предполагать этническое и генетическое однообразие внутри каждой общности. К тому же давние и многолетние споры о соответствии (или не соответствии) археологической культуры и этноса не привели к выработке единого решения. Не менее сложен вопрос и с археологической культурой как таковой. Понятие “археологическая культура” ỳже понятия культуры в целом, включающего в себя все, что создано человеческим обществом, кроме того, существует значительное количество определений этого понятия. Археологическим остаткам присущи специфическая природа и принципиальное отличие от результатов деятельности реально функционирующих обществ (Захарук 1975, с. 4-6). Археологические культуры (крупные общности археологического материала, выявляемые территориально и разграничиваемые на карте) далеко не всегда совпадают с общностями этническими – народами, племенными группами. Причем не только в границах, но и в содержании (Клейн 1978, с. 52). В научных работах археологическая культура выступает то как совокупность материальных остатков, то как живой и действующий социальный организм. Все же следует признать, что археологическая культура – это не прежняя историческая действительность, а плод наших интеллектуальных усилий по упорядочению археологических источников и их исторической интерпретации (Смирнов 2003, с. 13-14). Понятие “археологическая культура” в какой-то степени искусственное. И не по той причине, что мы не знаем самоназвания стоящего за ней человеческого коллектива, его структуру, язык, обычаи и т.п. А потому, что условны (а, возможно, недостаточно разработаны) критерии, по которым выделяются археологические культуры. Это приводит к различному пониманию одной и той же культуры различными авторами. Обычно основой выделения археологических культур является материальный комплекс, чаще всего – керамика, реже – другие артефакты. При этом сведения, дошедшие до нас, зачастую деформированы: в ряде случаев одни культуры представлены исключительно бытовыми памятниками, другие – погребальными. Последние имеют свои особенности: это закрытые комплексы, сознательно формируемые людьми, совершающими погребальный ритуал. Поэтому заложенная в них информация, в основном, отражает мировоззренческие и социальные аспекты бытия. Этнокультурная специфика выражена слабее: порой отнесение погребений к определенной культуре является весьма затруднительным, даже при наличии инвентаря. Неизбежно возникает вопрос: правильно ли мы делаем, когда за общими чертами в предметах материальной культуры видим отдельные социальные организмы древности?

В последнее время в археологии наметилась тенденция к пересмотру сущности целого ряда европейских культур энеолита и бронзового века. Были поставлены вопросы о принципах их формирования, сущности этих культур и роли миграционных процессов.

Трипольская культура (ТК) и культура воронковидных кубков (КВК)

Обратимся к трипольской культуре (ТК), или Триполье-Кукутени, которую современные румынские археологи именуют Precucuteni-Cucuteni-Trypolie (Lazarovici, Lazarovici 2010: 86). Предложено выделить «хронологический горизонт Прекукутень», как часть культурного комплекса Прекукутень-Ариушд-Кукутень/Триполье, в целом соответствующего фазе Триполье А (по периодизации Пассек) (Ursu 2016). Таким образом, некогда единая ТК распалась не только на культурные группы, но и на горизонты, оказавшись сложным социальным организмом, к которому стали применять термин «цивилизация» (Відейко 2003).

Структурно подобную картину рисуют и специалисты по культуре воронковидных кубков (КВК). Так, М. Фурхольт отмечает, что использование концепции культуры по-прежнему ограничивает способность объяснять социальные явления, происходящие в пространственно-временном пространстве КВК. Замена понятия «культура» на «комплекс» похоже, решает эту проблему на очень поверхностном, номинальном уровне. Наиболее очевидный недостаток концепции культуры – интерпретация археологических культур как единых социальных групп с общим образом жизни в определенной географической области. Сравнивая различные культуры, исследователи не задумываются о том, правильными ли были критерии их разграничения. Общая концепция комплекса КВК в европейском масштабе, очевидно, является следствием определенных событий в истории исследований, переоценивающих специфические черты керамики, ставшие определенным маркером или эмблемой культуры. Сопоставление именно «эмблематических» форм посуды в качестве аргумента любого рода сходства и связей отдаленных территорий (например, восточная Швеция и юго-восточная Польша) приводит к неверным выводам и заблуждениям. Проанализировав различные проявления КВК (поселения погребения, материальную культуру, систему хозяйства) автор пришёл к выводу о том, что термин КВК необходимо рассматривать как обозначение археологического периода времени в определенном пространстве. Он не может обозначать единицу или группу социальных явлений или материальных остатков (Furholt et al. 2014, p. 17 – 26).

Культуры шнуровой керамики (КШК) и колоковидных кубков (ККК)

Анализ радиоуглеродных и дендрохронологических дат центральноевропейских культур шнуровой керамики (КШК) позволил этому же исследователю реконструировать процесс их формирования и осветить проблемы так называемого «A-Horizon». Оказалось, что керамические формы развиваются раньше в Польше, чем в западной и южной части Центральной Европы, где происходит формирование основных черт погребального ритуала. Это указывает на распространение культурных особенностей через широкую коммуникационную сеть, а не через миграцию (Furholt 2003). Этот же исследователь пересматривает различные компоненты одной из наиболее мощных культур европейского бронзового века – Баден – и ставит вопрос о том, что же она из себя представляет– определенный керамический стиль, культуры или население (Furholt 2008). Культуру колоколовидных кубков (ККК, поздний энеолит – ранний бронзовый век Западной и Центральной и Центральной Европы) уже достаточно давно считают не единой культурой, а «традицией колоколовидных кубков». Исследователи рассматривают её как культурный «пакет». Важным элементом этого пакета должен был быть ритуал возлияния, в котором использовался колоколообразный кубок. Остальные элементы этого пакета, такие как набор для стрельбы из лука или кинжал, принадлежат к различным сферам жизни: войне и охоте. Предполагается, что характерные артефакты комплекса вполне могли послужить символом статуса новой элиты, чье присутствие стало яснее в эпоху ранней бронзы. Такие теории указывают на ККК как на важную часть длительного процесса, который сформировал касту воинов в обществах поздней доисторической Европы (Kunst 2001). Распространение традиции ККК связывают с массовыми торговыми контактами эпохи раннего бронзового века (Czebreszuk 2004).

Ямная культурно-историческая общность (ЯКИО)

Особенно рельефно выступают все эти противоречия при рассмотрении феномена, традиционно обозначаемого как ямная культурно-историческая область (общность). Один из соавторов работы ранее уже обращался к данному вопросу (Иванова 2006). Группы энеолитического населения, проживавшие на всей территории сформировавшейся впоследствии ЯКИО, имели не только разную материальную культуру, но и придерживались разных погребальных традиций. Это свидетельствует не только об этнокультурных особенностях, но и о разнице в духовной культуре, мировосприятии отдельных племен. Последовавшая унификация погребальной обрядности на огромной территории в эпоху ранней бронзы отразилась в археологических реалиях, что и привело к конструированию ямной культуры (области, общности). Этому способствовала и неразработанность самой концепции археологической культуры, о чем упоминалось выше. Наблюдаемое в эпоху ранней бронзы определенное ритуальное единство указывает, прежде всего, на духовную общность населения. Тем не менее, ЯКИО в различных регионах имеет разную подоснову, разные антропологические типы, различный хозяйственно-бытовой уклад, различную материальную культуру, разные векторы этнокультурных связей. Основополагающими при включении памятников в ЯКИО являются, прежде всего, признаки мировоззренческого уровня, отраженные в единообразии погребального ритуала. Черты материальной культуры на всей территории имеют определенные отличия, что проявилось, прежде всего, в керамике (рис. 10-18)[3]. Отразившись в археологических реалиях как единство, унификация погребальной обрядности, “новая идеология” стала основой для выделения культуры или культурной области /общности.

Для захоронений буджакской культуры Северо-Западного Причерноморья имеется около 40 достаточно корректных радиокарбонных дат (рис. 19), они позволяют датировать буджакские памятники региона в диапазоне 3400/3200–2200/2100 ВС (Иванова, 2009), что, в целом, соответствует хронологической позиции ямных памятников Украины. (Пустовалов и др. 2003; Telegin et al. 2003, 150). Анализ дат по регионам, проведенный Ю. Рассамакиным и А. Николовой, показывает, что в регионе Донец – Северо-Западное Приазовье представлены наиболее ранние даты (3380-2880 ВС), (Rassamakin, Nikolova A.V., 2008). Однако связаны они с погребениями репинского типа. Памятники ЯК междуречья Южного Буга и Ингульца оказались самыми молодыми (2600 — 2200 ВС). На данный аспект ранее обращали внимание Е.Н. Черных и Л.Б. Орловская (Черных, Орловская 2004).

Важно, на наш взгляд, что для восточной периферии (Заволжье и Зауралье) хронологические рамки ЯКИО удревнены за счет включения в неё памятников репинской культуры, отличной от ямной. Они датируются в пределах 3800-3300 ВС (Моргунова 2014, с. 585-591). Соответственно, собственно ямные памятники восточного ареала синхронны памятникам западного.

Такая ситуация еще раз подчеркивает сложность и неоднозначность феномена «ямная культурно-историческая общность», поскольку невозможно формирование культуры в периферийных регионах и продвижение к центру занимаемой территории. Хронологические данные указывают и на несостоятельность концепции зарождения ЯК в Волго-Уральском регионе и продвижении ее на запад. Антропологический состав населения ЯК был весьма неоднородным. Таким образом, говорить о нашествии ямных племен с территории “ядра культуры” – с Поволжья – нет оснований. Для более восточных территорий распространения ЯК (Нижнего Поволжья, Северо-Западного Прикаспия) характерен, в основном, брахикранный, с широким и низким лицом, антропологический тип, на Украине компактно не представленный (Круц 1997). Напротив, можно проследить «средиземноморский импульс», который постепенно угасает по направлению к восточному ареалу. Сравнительно недавно средиземноморский тип прослежен даже в ЯК Южного Приуралья, на позднем ее этапе, наряду с распространенным там протоевропейским мезокранным, долихокефальным и уралоидным типами (Хохлов 2003). Но в целом говорить о массовых миграциях носителей ЯК ни с востока на запад, ни с запада на восток не приходится. С.И. Круц считает, что почти все антропологические типы энеолита и бронзового века Украины имеют местные, но разные корни. Динамика развития их во времени не дает возможности утверждать какое-то массовое переселение народов на этом историческом этапе, за исключением местных перемещений (Круц 1997).

Хронологическая неравномерность распределения черт ЯК в пространстве (более молодые даты в центральной части, одновременные – в восточном и западном ареалах) могут быть объяснены тем фактом, что ЯКИО не является культурой в её традиционном понимании, а определенным мировоззрением, проявившимся в погребальной обрядности. А мировоззренческие традиции могут распространяться по иным законам, нежели миграции населения. Которые, кстати, не подтверждены антропологическими данными.

[1] Выводы Е. Неуступного подтвердились более поздними исследованиями. Например, изучение структуры поселений в южной Словакии в неолите-энеолите дало возможность выявить корреляцию между климатическими изменениями и изменением в социально-политической структуре, что проявилось в изменении моделей поселений (Tóth et al., 2011, p. 318–319).

[2] Наше внимание направлено на реконструкцию культурной ситуации в Северо-Западном Причерноморье в энеолите и бронзовом веке. Вполне логично привлечение сведений, происходящих с других территорий. Мы ограничились лишь констатацией выводов и положений различных исследователей: ограниченный объем работы не позволяет их обсуждать или аргументировать

[3] О.Д. Мочалов, изучив керамику (в том числе технологию её изготовления, структуру и качество глин и т.п.) всего региона ЯКИО, пришёл к выводу о том, что при внешнем сходстве рисунков сосудов, они имеют существенную разницу в остальных параметрах. Выраженная граница между двумя обширными «технологическим» регионами проходит по линии Дон-Донец (Мочалов, 2008; 2009).

Источник

http://генофонд.рф/?page_id=27671

Опубликована вторая часть совместной работы двух археологов и одного генетика, посвященной взаимодействию степного восточноевропейского населения с человеческими коллективами Центральной Европы. Значительная часть текста о буджакской культуре и ее корнях, протобуджакском горизонте, балканском варианте Древнеямной КИО уже здесь так или иначе фигурировала, поэтому ограничусь наиболее интересными, на мой взгляд, моментами:

- В энеолите степная полоса Восточной Европы стала своеобразным перекрестком разнонаправленных влияний, исходящих из совсем разных миров. С одной стороны, трипольская культура и позднетрипольские группы, которые сами по себе были ярким феноменом. Продвигаясь из лесостепи в степную полосу, трипольцы не только несли с собой колоритные культурные элементы, но и служили своеобразным транзитом центральноевропейских новшеств и техник. К примеру, синтез позднетрипольских групп, восточных и западных ее соседей привел к образованию феномена Усатовской культуры. Это подтверждается и генетическими данными, согласно которым, усатовское население несло в себе как местные гены, так и западные. Примечательно, что авторы статьи упоминают также новейшие, еще не опубликованные данные, как генетические, так и радиоуглеродной хронологии, который позволяют удревнить взаимодействие разных групп.

- Еще одним вектором миграций, противоположно направленным, вероятно, была животиловская группа. Она стала своебразной связкой между трипольскими элементами на западе и позднемайкопскими с Предкавказья.

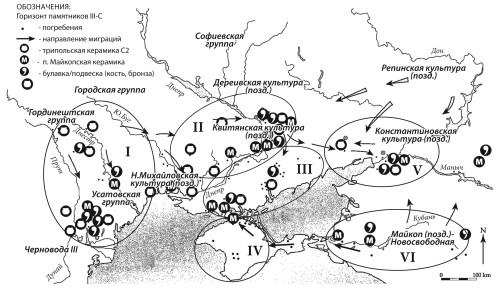

Более или менее наглядно это выглядело примерно так

Система позднейших энеолитических культурных формирований Азово-Черноморского региона Гординештско-позднемайкопский феномен. I — Бурсученская группа, II — Животиловская группа, III — Волчанская группа, IV — Крымская группа, V — Н. Донская группа, VI — Прикубанская группа (по: Демченко, 2016).

- Также авторы, ссылаясь на Т.Деменко, указывают на своеобразную Бурсученскую группу финального энеолита, которая, вероятно, стала застрельщиком миграций.

-С формированием ямной КИО меняется вектор миграций, он теперь направлен из ареала Северо-Западного Причерноморья, а не по направлению к нему, как это имело место в энеолитическую эпоху.

-Авторы полагают, что роль ямного населения в культурогенезе Европы несколько преувеличена, продвижение на запад имело бóльшее значение для населения Северо-Западного Причерноморья, чем для европейских культур бронзового века, хотя точку зрения М. Гимбутас в том или ином контексте используют и современные археологи.

- Главная особенность культурно-экономической эволюции отдельных культурных сообществ Северо-Западного Причерноморья (прежде всего, буджакской, в меньшей степени – катакомбных культур) заключается в том, что их развитие и расцвет приходится на эпохи, на первый взгляд, неблагоприятных природных условий, выраженных в стремительных климатических изменениях (аридизация, «событие 5300 cal BP») и регрессиях Черноморского бассейна (хаджибейская регрессия). Тем не менее, на протяжении всего III тыс. до н. э. наблюдается широкое распространение в регионе населения буджакской культуры, а с середины III тыс. до н. э. – приток катакомбного. Эти данные свидетельствуют о высоких адаптивных возможностях населения и позволяют предположить, что не природные катаклизмы, а новые хозяйственные возможности явились тем фактором, который обусловил продвижение населения из Северо-Западного Причерноморья на территории Юго-Восточной и Центральной Европы.

- По-видимому, именно металлы и изделия из них занимают особое место в жизни буджакского общества и служат одним из стимулов распространения на запад, одной из этих самых хозяйственных возможностях. Об особом "серебряном пути" стоит как-нибудь рассказат отдельно. Поэтому, помимо расширения территорий для занятия подвижным скотоводством, можно говорить и о торговой направленности освоения Карпато-Балканского ареала в раннем бронзовом веке, о построения торгово-меновых путей и активного участия буджакских племен региона в обменных операциях с синхронным населением западных земель. Следовательно, климатические изменения не могли вызвать вынужденную миграцию буджакских племен на запад уже на рубеже IV и III тыс. до н.э

- Авторы указывают, что судя по всему, катакомбное население не принесло каких-то генетических или антропологических изменений, о чем здесь уже более подробно писалось. Однако, интересным выглядит сообщение о т.н. "неолитическом ренессансе", проявлении в катакомбной обрядности доямных традиций.

-Катакомбники на Карпаты не продвинулись, у них были другие векторы миграций.

Источник

http://генофонд.рф/?page_id=27749

3 часть

"ПОЗДНИЙ ЭНЕОЛИТ- РАННИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: ДАННЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ[1]

Антропологические данные указывают на то, что почти все позднетрипольские памятники имеют в своем составе два антропологических компонента – средиземноморский и протоевропейский варианты европеоидного краниологического типа, при преобладании первого. Фиксируется некоторая территориальная дифференциация антропологического состава доямного пласта погребенных. В Поднепровье он формировался на основе различных вариантов протоевропеоидного гиперморфного типа. В Северо-Западном Причерноморье известны черепа с мезосредиземноморскими, а также с протоевропеоидными чертами. Черепа с таким смягченным вариантом средиземноморского типа встречаются в погребениях трипольской и усатовской культур Северо-Западного Причерноморья. На большей части Левобережной Украины в доямное время был распространен массивный протоевропеоидный тип: могильник Александрия, новоданиловская, скелянская и постмариупольская/квитянская культуры в Орель-Самарском междуречье. Протоевропейские черты выявлены у населения нижнемихайловской культуры.

В усатовской культуре прослежены средиземноморский и протоевропейский варианты, с преобладанием протоевропейского. Средиземноморский компонент связан с лесостепным населением Триполья-Кукутени. Усатовцы демонстрируют близость с низколицыми вариантами средиземноморского типа (Выхватинцы, Винча, Вучедол, Деветашка). Истоки протоевропейского компонента, возможно, связаны с группами степного энеолита Северного Причерноморья.

Антропологический анализ черепов ямной культуры с территории Украины продемонстрировал следующее. Протоевропейский антропологический тип занимал территорию лесостепного Правобережья Украины, бассейн Северского Донца и Среднего Дона. «Смягченный» протоевропейский антропологический тип известен в междуречье Буга и Ингульца, левого и правого берегов Нижнего Днепра. Население Самарско-Орельского междуречья и верховьев Ингульца по комплексу признаков отличается от других групп ямного населения протоевропейского типа.

Носители средиземноморского типа проживали в Северо-Западном Причерноморье, степном Крыму, на самом юге Херсонской области, в бассейне р. Молочной, степном левобережье Приднепровья (запорожская группа). К ним относятся и кеми-обинцы (Круц 1997). С.И. Круц считает, что в процессе формирования ямной культуры на территории Украины принимали участие наследники днепро-донецких племен. Особенно это касается Правобережья Днепра (могильник Баштечки, Черкасская область), в меньшей степени – района Северского Донца. В формировании ямного населения междуречья Буга и Ингульца прослежен вклад среднестоговских племен (Круц 1997, с. 381). Что касается буджакской культуры (Северо-Западное Причерноморье) то в ней выявлены носители средиземноморского типа. С другой стороны, среди буджакских черепов выделены признаки строения зубов, распространенные среди различных групп древнего населения Балкан, Кавказа и Средней Азии (Сегеда, 1991). Наличие восточно-евразийского элемента в буджакской культуре подтверждается генетикой (Nikitin et al. 2017a).

Почти все антропологические типы ямного населения Украины имеют местные (но разные) корни и не были привнесены извне. Типы, характерные для восточных территорий (Нижнее Поволжье, Северо-Западный Прикаспий), в Украине компактно не представлены. Таким образом, нет оснований говорить о каком-либо массовом переселении народов на этом историческом этапе, за исключением отдельных местных перемещений (Круц 1997, с. 381, 383).

Наше предположение о формировании буджакской ямной культуры на основе местного субстрата косвенным образом подтверждается выводами антропологов, изучавших материалы различных регионов. Ими были выделены местные антропологические компоненты, уходящие корнями не только в местный энеолит, но, порой, в неолит и мезолит. Так, А. Хохлов и Е. Китов, рассматривая краниологические материалы из погребений ямной культуры с территории Западного Казахстана, при сопоставлении с палеоантропологическими данными степей и лесостепей Евразии, синхронными и предшествующего времени, приходят к определенным выводам. Их анализ показывает сходство ямных черепов, в первую очередь, с черепами эпохи нео-энеолита Казахстанских степей. Формулируется вывод, что часть основных морфологических черт, присущих данному ямному населению, могла быть унаследована от местных древних популяций человека (Хохлов, Китов 2012).

Модель межпопуляционных взаимодействий восточно-европейских популяций в IV–II тыс. до н.э., построенная на основе представительной антропологической базы, была предложена А.А. Казарницким (Казарницкий 2013, 2014 и др.). Правда интерес автора направлен, в основном, на более восточные регионы. По его мнению, население ямной культуры сложилось на основе двух сосуществовавших здесь популяционных пластов различного происхождения, известных по мезолитическим и неолитическим погребениям. Потомки неолитического населения оставили памятники ямной культуры в Северо-Западном Прикаспии. На основе мезолитических популяций сформировались энеолитические сообщества носителей хвалынской и среднестоговской культур, а также большинство региональных групп ямной культуры. Возможно, некоторые ямные группы Северного Причерноморья включали в свой состав коллективы из кавказского региона.

Археологические и антропологические данные свидетельствуют о том, что в Северном Причерноморье обитало несколько катакомбных культур, отличающиеся и антропологическим типом, и происхождением. Такой вариант предполагался исследователями (Пустовалов 1995, 2005 и др.), но вызывал многочисленные дискуссии в археологической среде (Ніколова, Черних 1997; Отрощенко 2001 и др.). Археологические данные достаточно противоречивы и не всегда могут трактоваться как однозначное подтверждение культурных связей.

Судя по антропологическим данным, основным для большинства ингульских племен Северного Причерноморья был мезобрахикефальный комплекс, с широким ортогнантным лицом. Мезобрахикефальный широколицый антропологический комплекс, на территории Украины встречался лишь в эпоху неолита, у населения Надпорожья и Приазовья. В раннем и среднем бронзовом веке они известны на смежных территориях – у населения позднего этапа ямной и северокавказской культур Калмыкии и Предкавказья.

В некоторых регионах катакомбные группы донецкого населения очень близки по физическому типу ямному и кеми-обинскому населению, что позволяет говорить о том, что они имеют местные корни. Это касается длинноголового населения с широким и с узким лицом. Его появление связывают также с племенами культур шнуровой керамики Средней Европы, в особенности – Польши. Подобный антропологический тип присущ некоторым группам узколицых ямников и кеми-обинцев т.е. может иметь местные корни. Но и в Калмыкии и Предкавказье в катакомбное время также встречается и узколицее долихокранное население, которое антропологи считают пришлым. Появление этого типа в Предкавказье может быть связано с продвижением части катакомбного населения через Крым. В Причерноморской степи встречается и более грацильный мезобрахикранный тип, похожий на средиземноморский, который пока не коррелируется с определенными обрядовыми признаками.

Таким образом, данные антропологии связывают происхождение части катакомбного населения с местным неолитом. В частности, С.И. Круц указывает на регион Надпорожья и Приазовья (Круц 1997), связанный в неолитическую эпоху с ДДКО. На эту же общность указывает и генетический анализ.

По мнению А.А. Казарницкого, по результатам антропологического анализа в эпоху средней бронзы в степной полосе Восточной Европы есть основания выделить три круга популяций: 1) катакомбное население Украины и Ставрополья, сформировавшееся, вероятно, в результате переселения потомков носителей ямной культуры Ставропольского края в северо-западном направлении и смешения их с причерноморскими представителями ямной культуры; 2) популяции представителей КК Ростовской, Волгоградской областей и полтавкинской культуры Самарской и Оренбургской областей, субстратной основой для которых послужили носители ямной культуры тех же территорий; 3) катакомбное население азово-каспийских степей, в состав которых, видимо, вошли популяции с южно-европеоидным краниологическим комплексом (Казарницкий 2013, с. 45).

Отмечается, что для населения культуры Бабино характерен длинноголовый и узколицый антропологический тип (Круц 1997, с. 537), т.е. сходный с тем, который прослежен у части ямного населения (например, у носителей буджакской культуры). Таким образом, нет ничего удивительного в родстве двух культур, которое проявляется на уровне антропологических и (лишь отчасти) археологических данных. В то же время отмечается значительный вклад европейских культур шнуровой керамики в формирование БК (Казарницкий 2013). Связи этих двух культур подтверждены и археологическими данными (Litvinenko 2013). По археогенетическим данным полученным по общегеномным маркерам, находящимся в начальной стадии анализа, наблюдается генетическое сходство между представителями культур Бабино и колоколовидных кубков из центральной Европы (Чехия, Германия).

По мнению А.В. Шевченко (1986), все узколицие долихокраны юга Восточной Европы с морфологической точки зрения близки вариантам одного и того же типа, который был присущ населению Средней Европы в неолите. В то же время С.И. Круц предполагает, что юг Украины входил в территорию, где происходило формирование южно-европеоидного краниологического типа еще в мезолите, и здесь имели значение долговременные контакты с Закавказьем и Ближним Востоком. Также длинноголовость, узколицесть и сравнительно высокое лицо было характерно для трипольского населения (Круц 1997, с. 382).

Сложная и динамичная культурная ситуация в Северо-Западном Причерноморье на протяжении длительного хронологического периода (каменный век – эпоха палеометалла) заставляет искать новые пути решения многих спорных вопросов – происхождения, взаимосвязей, миграций. По-видимому, определенную роль в этом может сыграть палеогенетика.

ДАННЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Информация о генетическом составе доисторического населения Понто-Каспийской степи значительно расширилась благодаря исследованиям Гарвардской группы генетиков и их коллег, а также работами генетиков из Копенгагенского университета, и работами нашей группы. Рассматриваемые ниже данные основываются на работах Allentoft et al., 2015; Haak et al., 2015; Lazaridis et al., 2016, Mathieson et al. 2015, 2017; Nikitin et al. 2010, 2017a, 2017b. Эти данные основываются на информации, полученной путём секвенирования ядерной ДНК, выделенной из костных останков, а также анализу митохондриальной ДНК.

В основном, материал для археогенетических исследований путём секвенирования всего генома изначально брался из Самарского региона, и по анализу этого материала было сделано заключение, что генетика северокаспийской степи в эпоху энеолита и ранней бронзы характеризуется присутствием генетических элементов, характерных для земледельцев неолитического Ирана и охотников-рыболовов мезолитического Кавказа, тогда как неолитическая генетика Европы несёт в себе генетические показатели анатолийских земледельцев с небольшой примесью охотников-рыболовов западной Европы. В конце энеолита-начале бронзы эта степная генетика появилась в Европе на всём ее ареале, откуда был сделан вывод о внезапной и массивной миграции носителей степной генетики, отождествлённых с ямной культурой, в Европу из самарских степей. Дальнейшие изучения показали, что степная генетика северо-понтийской степи была практически неотличима от Самарской, хотя у «ямников» Понтийской степи обнаружилась примесь генов анатолийских земледельцев, что не наблюдалось у самарских «ямников». Но в общем, степная генетика начала бронзы оказалась однородной по всему степному ареалу, причем однородной одновременно. Поскольку данные об энеолитической генетике степных культур Понтийской степи на данный момент отсутствуют, то появление ирано-кавказского генетического элемента пока связывается с энеолитом Самары и с такими культурами как Хвалынск. Вполне вероятно, что с появлением данных по энеолитической генетике Понтийской степи и таких культур, как Средний Стог, мы получим сходную с Хвалынском генетическую картину. Но и так уже очевидно, что появление фактически однородного степного генетического элемента на всём степном ареале к 3300 г. до н.э., а тем более появление этого элемента в центральной и северо-западной Европе не может быть связано с его распространением из Самарского центра. Более вероятно предположить, что у этого степного элемента была общая основа, появившаяся в степи с началом повышенной популяционной мобильности и, скорее всего, связанной с зарождением металлургии, а также динамическими изменениями в хозяйственном устрое как степных, так и земледельческих популяций Европы, связанных с концом Атлантического климатического периода к 3900 г. до н.э. и последующей аридизацией. В Европе конец Атлантического периода связан с развитием КВК (и относимых к ней мегалитическим погребальным конструкциям), тогда как в Понтийской степи это время определяется финалом среднестоговского комплекса. В то же время на северном Кавказе этот временной промежуток связан с развитием майкопской и новосвободненской культур. Нам представляется вероятным, что установившаяся генетическая картина к началу бронзы в степи и Европе была результатом взаимодействия КВК, постстоговских степных культур Причерноморья (Чернавода І, нижнемихайловской, квитянской, дереивской типа Молюхов Бугор, репинской), и культур северного Кавказа в 3900-3300 г. д.н.э.

Анализ частот мтДНК гаплогрупп энеолита и ранней бронзы Понтийской степи, а также трипольской группы из лесостепной зоны Подолья показал сходство с частотами мтДНК гаплогрупп у КВК (Nikitin et al. 2017a, b). В то же время, линии мтДНК, присущие анатолийским земледельцам, были найдены у представителей майкопской и новосвободненской культур из Северного Кавказа (Sokolov et al., 2016). Эти же линии были обнаружены и у представителей ТК из пещеры Вертеба из лесостепной зоны западной Украины (Nikitin et al. 2017b). Последние, еще не опубликованные, данные, полученные нашей группой совместно с археогенетической лабораторией Упсальского университета на материале из Маяков, предоставленном И. Д. Потехиной, указали на изменение состава групп мтДНК в Маяковских погребениях на рубеже 3900-3800 д.н.э. Как уже упоминалось выше, все раннеэнеолитические захоронения в Маяках, изученные на сегодняшний день, несли в себе варианты гаплогруппы U4. Однако начиная с 3900 д.н.э. регистрируется практически полное замещение представителей гаплогруппы U4 митохондриальными группами, характеризующими неолитических земледельцев Центральной Европы. Особенно примечательна в этом плане гаплогруппа HV, преобладающая в трипольской популяции из пещеры Вертеба, появляющаяся в Маяках с относительно высокой частотой. Таким образом, мы наблюдаем распространение генетических признаков неолитических земледельцев, по крайней мере тех, что передаются по материнской линии, по степи и прилегающим к степи территориям от предгорий Карпат до Северного Кавказа к концу Атлантического климатического оптимума. Это значит, что изначальные векторы популяционных передвижений между Европой и степью были направлены в сторону степи, шли по восточному Карпатскому хребту через Понтийскую степь и далее вплоть до Северного Кавказа и включали в себя представителей женской части населения. Наиболее вероятно, что с Кавказа в направлении Понто-Каспийской степи начали продвигаться и ирано-кавказские генетические детерминанты, которые и стали подосновой генетического ландшафта позднего степного энеолита и ранней бронзы. С другой стороны, подобные влияния могли попасть в степь и ранее – еще в мезолите. Так, фиксируются археологические свидетельства закавказкого (загросского) происхождения мезолитической кукрекской культуры (Даниленко 1969, Манько 2015). Возможно, влияния КВК или же других представителей земледельческого мира Европы, изначально попавшие в степь и на Северный Кавказ в среднем энеолите, привели к появлению смешанного генетического комплекса с кавказскими и степными популяциями, что положило начало генетике культуры шнуровой керамики, которая развивалась параллельно и одновременно с раннеямной культурной общностью, только ямные популяции так и остались, по большей части, в степи, тогда как КШК продвинулись (вернулись?) назад в Европу, и дальнейшее формирование шнуровых популяций проходило на генетической подоснове европейских земледельцев, хотя и с присутствием степного генетического элемента. В пользу этой гипотезы говорит то, что материнские генетические линии ямной культуры, по большей части, несут в себе элементы автохтонного степного мезолита и гаплогруппы, происхождение которых можно связать с Ираном и/ или Северным Кавказом, тогда как материнские мтДНК гаплогруппы КШК из центральной Европы в основном происходят от анатолийских и, соответственно, европейских, земледельцев.

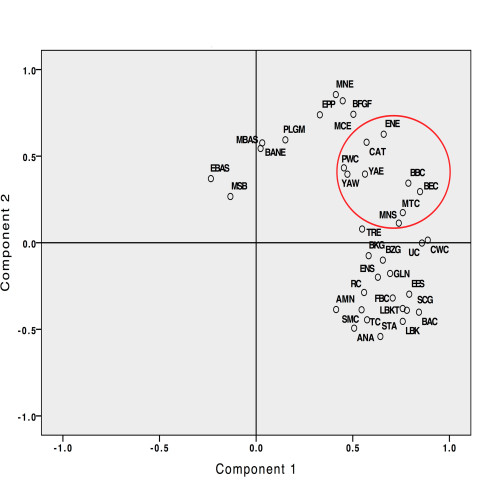

На графике принципиальных компонент (PCA), полученном по сравнению частот линий мтДНК у представителей древних популяций Евразии, можно обнаружить следующие тенденции (рис. 70).

График анализа принципиальных компонент (Principal Component Analysis), полученный на основе сравнения частот линий мтДНК у представителей древних популяций Евразии (выполнен А.Г. Никитиным на программе IBM SPSS Statistics, 20 версия). Культуры, использованные в расчетах основных компонентов и генетических расстояний: ALP Alföld (Debrecen Tocopart Erdoalja, Ecsegfalva, Folyás, Kompolt-Kigyoser, Mezőkövesd, Polgar-Ferenci-hat); AMN Неолит Малой Азии (Сирия (Tell Halula, Tell Ramad), Турция (Tell Kurdu)); ANA Неолит Анатолии (Barcın, Boncuklu, Menteşe, Tepecik-Ciftlik); BAC Baalberge; BANE Бронзовый век северной Европы; BBC Bell Beakers центральной Европы (Германия, Чехия); BEC Bernburg; BFGF Blätterhöhle; BKG Lengyel; BZG Bojan-Gumelniţa; CAT Катакомбная культура; CWC Corded Ware центральной Европы (Германия, Польша, Швейцария); EBAS Ранний бронзовый век Сибири; ENE Энеолитическая Понто-Каспийская степь; ENS Ранняя неолитическая Испания; EES Энеолитическая Испания; EPP Эпипалеолитическая Европа; MNE Мезолитическая северная Европа; FBC Funnel Beakers Швеции и северной Германии; GLN Неолитический южный парижский бассейн; LBK Культура линейно-ленточной керамики; LBKT Трансдунайская линейная керамика; MBAS Средний бронзовый век Сибири; MCE Мезолитическая центральная Европа; MNS Мегалитическая Испания (Неолит); MSB Сибирь мезолита; MTC Могильники Мариупольского типа (Дереивка, Никольское, Ясиноватка); PLGM Европа до последнего ледникового периода; PWC Pitted Ware (Швеция); RC Rossen; SCG Schöningen; SMC Salzmünde ; STA Kriș-Starčevo; TC Триполье (пещера Вертеба); TRE Treilles; UC Unetice; YAE Ямная культура восточной степи и Предуралья; YAW Ямная культура северо-западного Причерноморья.

Источники данных по частотам мтДНК, использованные при построении графика [11]

Степной неолит (MTC, представленный могильниками Мариупольского типа с Днепровского Надпорожья), энеолит (ENE, Маяки, Дуранкулак, Молюхов Бугор, Катаржино, Ревова, Хвалынск) и бронзовый век (включая представителей восточной и западной ямной (YAE и YAW) и катакомбной (CAT) культур) образует немного размытый кластер (обведён на графике), занимающий промежуточное положение между земледельческими неолитическими популяциями Центральной Европы и их потомками, с одной стороны, и эпипалеолитом и мезолитом Центральной и Северной Европы, с другой. В степном кластере также оказались представители скандинавской культуры ямочно-гребенчатой керамики (PWC), поздненеолитического мегалитического могильника Альто де Рейносо из северной Испании (MNS), популяция воронковидных кубков (Bernburg, BEC) и колоколовидных кубков (BBC) из Германии.

Если разделить степной энеолит и катакомбную культуру на ранний (ENR, CAE) и поздний (ENL, CAI) этапы, то статистический анализ путем измерения меры сходства частот гаплогрупп мтДНК с использованием корреляции Пирсона (Таблица 1) показывает, что cамая статистически близкая к раннему энеолиту группа – это скандинавская культура ямочно-гребенчатой керамики (PWC). За ней следуют ранняя катакомбная и могильники Мариупольского типа (MTC). Что же касается позднего энеолита, то к нему самыми близкими являются такие представители КВК как Rossen (RC) и Bernburg (BEC), а также испанский мегалитический энеолит (MNS) и Триполье (TC).

Таблица 1

ENR ENL TC -.098 .554 BKG -.085 .133 BZG -.020 -.029 MTC .425 .128 YAW .235 .163 YAE .107 .135 CAE .533 .109 CAI .487 -.027 PWC .825 .155 MNE .389 .126 MSB -.076 -.103 EBAS -.061 -.194 MBAS -.076 -.050 BANE .134 -.056 LBK -.113 .332 ANA -.088 .319 LBKT -.095 .197 BFGF -.052 .185 STA -.039 .507 CWC .119 .242 BBC .107 .177 RC -.101 .632 AMN -.089 .235 SCG -.092 .363 TRE -.110 .497 ALP -.089 -.070 EES -.103 .450 ENS -.067 .003 BAC -.110 .414 SMC -.119 .165 FBC -.071 -.031 UC -.033 .219 BEC -.098 .516 MCE .029 .209 MNS .004 .601 PLGM -.081 .033

Матрица генетических расстояний между древними популяциями Евразии полученная на основе сравнения частот линий мтДНК с использованием корреляции Пирсона (расчеты выполнены А.Г. Никитиным на программе IBM SPSS Statistics, 20 версия). Коэффициент вариации от 1 (максимальная близость) до -1 (максимальная дистанция). ENR и ENL, ранний и поздний степной энеолит; CAE и CAI, ранняя и поздняя катакомбная культура.Остальные культуры, использованные в расчетах генетических расстояний, указаны в аннотации к рис. 70.

Углубленный анализ митохондриальных линий показывает их разнообразие у представителей ямной культуры. Тут встречаются как линии, представляющие неолитических земледельцев Европы, так и линии, связываемые происхождением с Кавказа, из Юго-Восточной Азии и даже Сибири. С другой стороны, представители катакомбной культуры выглядят достаточно однородно и представлены, в основном, автохтонными мезолитическими линиями (U, U4 и U5 ) и гаплогруппой Н. Гаплогруппа U4 как у восточных, так и у западных ямников представлена на уровне 10%, тогда как у катакомбников она встречается у почти четверти всех образцов. Примечательно то, что гаплогруппа Н, характерная для представителей анатолийского неолита и их центральноевропейских потомков, а также встречающаяся с высокой частотой в популяциях Иберийского полуострова, также распространена и среди представителей степного неолита, энеолита, и бронзового века (“катакомбников” и “ямников”). Однако ни у кого из обитателей степи, принадлежащих к гаплогруппе H, на сегодняшний день не обнаружено Н1 или Н3, характерных для Франко-Кантабрии, и, согласно археогенетической концепции, распространённых по Европе представителями культуры колоколовидных кубков (см. Обсуждение в Nikitin et al. 2017b).

Если же выделить в ямной культуре северо-западно-черноморский (YAW), степной (включающий остальную часть Понто-Каспийской степи, YAS) и лесостепной (включающий центральную Украину и Самарский регион, YAF) горизонты, то анализ Пирсона (Таблица 2) показывает, что поздняя катакомбная популяция по частотам ДНК наиболее сходна с могильниками мариупольского типа (MTC), за ними следуют ямная культура лесостепной зоны (южный Урал и центральная Украина) и Боян-Гумельница (BZG). Ранняя катакомбная наиболее сходна со скандинавской культурой ямочно-гребенчатой керамики (PWC), за который идут мезолит северной Европы (MCE) и Мариупольские могильники. Таким образом, на основании данных, полученных на сегодняшний день при изучении частот линий мтДНК, можно заключить, что по материнской линии “катакомбники” и “ямники” хоть и являются родственными, но все же достаточно раздельными популяциями. Ограниченное разнообразие митохондриальных гаплогрупп у катакомбников и преобладание у них автохтонных мезолитических линий можно интерпретировать как происхождение “катакомбников” по материнской линии из представителей местного степного мезолита, тогда как “ямники” представляются более собирательной популяций, включающей в себя материнские генетические корни с обширного ареала, таким образом подтверждая наше предложение о ямной культуре как социально-культурной общности, а не отдельной популяции.

Таблица 2.

Таблица 2.

ENE YAW CAE CAI YAF YAS TC -.098 -.208 -.084 .127 .190 .015 BKG -.085 -.033 -.045 .392 .513 .164 BZG -.020 -.017 .055 .716 .840 .053 MTC .425 .574 .668 .844 .502 .623 ENE 1.000 .140 .533 .487 .190 .140 YAW .140 1.000 .561 .381 .098 .534 CAE .533 .561 1.000 .609 .152 .421 CAI .487 .381 .609 1.000 .732 .381 PWC .825 .397 .714 .687 .314 .424 MNE .389 .648 .698 .641 .253 .579 MSB -.076 .062 -.008 -.015 -.103 .006 EBAS -.061 .256 -.083 -.086 -.175 -.092 MBAS -.076 .647 .097 .077 -.023 .248 BANE .134 .601 .225 .189 .004 .216 LBK -.113 -.072 -.090 .212 .346 .248 ANA -.088 -.129 -.132 -.069 -.007 -.071 LBKT -.095 -.155 -.115 .370 .559 .233 BFGF -.052 .570 .522 .512 .213 .587 STA -.039 -.161 -.086 .003 .057 .151 CWC .119 .143 .301 .700 .541 .478 BBC .107 .280 .351 .692 .636 .429 RC -.101 -.063 -.109 .118 .187 .050 AMN -.089 -.129 .029 .022 .042 -.189 SCG -.092 -.071 -.016 .224 .264 .143 TRE -.110 .276 .274 .262 -.077 .373 ALP -.089 .069 .000 .628 .715 .017 EES -.103 .049 -.018 .365 .369 .195 ENS -.067 .109 .097 .597 .675 -.068 BAC -.110 -.029 -.072 .343 .522 .175 SMC -.119 -.152 -.044 .159 .026 .076 FBC -.071 -.151 -.058 .580 .671 .050 UC -.033 .187 .198 .650 .613 .244 BEC -.098 .380 .293 .466 .391 .490 MCE .029 .649 .609 .514 .185 .616 MNS .004 .328 .282 .246 .042 .451 PLGM -.081 .346 .336 .212 -.014 .263 EPP -.058 .489 .466 .374 .104 .489 ENL -.099 .140 .109 -.027 .022 .140 GLN -.058 .133 .124 .334 .201 .105 BEN .082 .157 .123 .607 .640 .243Матрица генетических расстояний между древними популяциями Евразии полученная на основе сравнения частот линий мтДНК с использованием корреляции Пирсона (расчеты выполнены А.Г. Никитиным на программе IBM SPSS Statistics, 20 версия). Коэффициент вариации от 1 (максимальная близость) до -1 (максимальная дистанция). YAW, YAS и YAF, северо-западно-черноморский, Понто-Каспийский степной и лесо-степной горизонты ямной культуры. Остальные культуры, использованные в расчетах генетических расстояний, указаны в аннотации к рис. 70.

Появление степной генетики в Европе в конце энеолита – начале эпохи бронзы, возможно, следует объяснять взаимодействиями, имевшими место ранее. При этом нельзя не учитывать раннего и глубокого (вплоть до Предкавказья) проникновения генетического комплекса ранних земледельцев в степь. Материальным соответствием этого импульса могут быть многочисленные находки трипольской керамики в степи (Govedarica 2004), возможна и роль Гумельницы (Котова 2013, Манзура 2013). Влияния степного мира и мира «ранних земледельцев» были взаимными и длительными. Вместо однонаправленного движения – миграции, более реалистичным выглядит модель многочисленных взаимных контактов и продвижений отдельных групп населения, не обязательно связанных с радикальной сменой ареалов обитания больших культурных общностей. Обменные сети (кремнем, обсидианом, каменным сырьем и т.д., Петрунь 2004) легко проникали через межкультурные границы, объединяя самые различные по происхождению культурные группы.

Модель одной супер-миграции определенно упрощает действительность. Во всей Европе в начале бронзового века происходит своеобразная «генетическая реконкиста», когда потомки охотников-собирателей, некогда оттесненных неолитизацией на «задворки Европы», вновь начинают играть генетически значительную роль в Западной, Центральной и Южной Европе. Трипольская культура, плоть от плоти мира ранних земледельцев, распадается на ряд локальных групп, лишь небольшая часть которых – собственно трипольская (Дергачев 1980). Остальные, скорее, больше включают иных, не-земледельческих по происхождению компонентов, в том числе и керамики, орнаментированной шнуром (Котова 2009, Дергачев 2004). В таком контексте появление «степного» генетического комплекса в Центральной Европе видится в первую очередь результатом процесса социального кризиса мира ранних земледельцев, мира «Старой Европы», кризиса медленного прошедшего через ряд этапов, на каждом из которых «степные» компоненты далеко проникали в ареалы потомков первых земледельцев Европы.

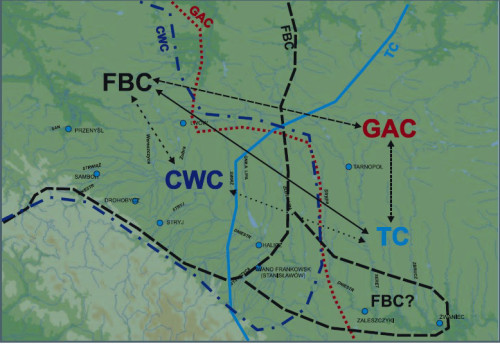

Таким образом, обобщая вышеизложенные наблюдения и представляя ситуацию в упрощенной форме, появление степной генетики в Европе в конце энеолита-начале бронзы, вероятно, надо связывать именно с передвижением (продвижением в степь и возвратом в исходный ареал) европейских культур: воронковидных кубков, шнуровой керамики, шаровидных амфор (рис.71), а не с массивной экспансией “ямников” на северо-запад. Хотя у «шнуровиков» и у «ямников» имелись общие степные корни, эти группы мало что связывает в плане материальной культуры. Возможно, корни носителей шнуровой керамики можно искать в некой локальной группе ТК позднего этапа. В этом контексте примечателен еще один возможный «претендент», путешествующий «туда и обратно», выделенный не так давно. Это гординештско-позднемайкопский феномен, включающий в себя культурную группу Гординешты (поздний этап ТК), давно известные группы (Бурсучень, Животиловка, Волчанск), а также недавно включенные в состав этого комплекса Крымскую (п-ов Крым), Донскую (нижний Дон) и Прикубанскую (Северный Кавказ) (Демченко 2016). В контексте работы интерес к майкопско-новосвободненской общности обусловлен также выводами, полученными генетиками: анализ полной нуклеотидной последовательности мтДНК, на фоне археологических данных, может указывать на возможную связь новосвободненской культуры с культурой воронковидных кубков (Недолужко и др. 2014, Sokolov et al. 2016). Вероятно, и некоторые культуры Карпато-Балканского региона (например, Чернавода І) могли выполнять роль носителей степного культурного (и, возможно, генетического) компонента вглубь мира ранних земледельцев и в то же время земледельческого – в степь.

Рис. 71. Культурные взаимосвязи (по: Pelisiak 2007). FBC культура воронковидных кубков; GAC культура шаровидных амфор; CWC Культуры шнуровой керамики; TC трипольская культура.

ОБСУЖДЕНИЕ

Данные генетики

За последние годы вышло несколько работ, в которых представлены результаты совместной работы археологов и генетиков, в которых особое внимание уделялось, в том числе, интерпретации данных, полученных по Y хромосоме [2] (Haak et al. 2015; Allentoft et al. 2015). С одной стороны, они связаны с вопросами миграций древнего населения, с другой – с поиском первых индоевропейцев и их прародины. Основным выводом этих комплексных исследований стало утверждение о том, что миграция племен ямной культуры в Центральную Европу привела к формированию культур шнуровой керамики и распространению в Европе индоевропейских языков. В качестве аргумента приводились данные по исследованию Y-хромосомы, выявившие сходство между двумя культурными общностями, но в основном акцент делался на неожиданное присутствие ямной генетики в генетике Центральной и Северо-Западной Европы в бронзовом веке. Так, генофонд культуры шнуровой керамики на две трети оказался родственен генофонду ямной культуры[3]. В свою очередь, специфика ямного генома состоит во включении в него двух основных гаплогрупп – иранских земледельцев и кавказских охотников-собирателей.

Создалось впечатление, что генетические исследования подтвердили давнюю концепцию, которую часто называют “концепцией Чайлда-Гимбутас”, хотя формировалась она на протяжении длительного времени и вклад в неё внесли разные исследователи (О. Шрадер, Э. Вале, В.Г. Чайлд, М. Гимбутас, А. Брюсов и др.). Заметим, что “теория ямного нашествия”, якобы изменившая культурную карту Европы, была давно подвергнута критике и археологами, и лингвистами, хотя по сей день она имеет своих сторонников. Рассмотрение лингвистической концепции не входит в наши задачи.

Интерпретация генетических исследований, предложенная двумя комплексными группами специалистов ((Haak et al. 2015; Allentoft et al. 2015) уже вызвала критику ведущих генетиков (Балановский 2015) и археологов (Клейн 2015; 2016; 2017 и др.) – несомненных специалистов в этой сложной проблеме. Их точка зрения заслуживает тем большего внимания, что они владеют знанием археологического материала, связанным с бронзовым веком восточноевропейской степи, несомненно, в большей степени, чем зарубежные археологи и генетики. Л.С. Клейн отметил достаточно много спорных моментов (Клейн 2017). Основные возражения гипотезе западных генетиков о ямной миграции таковы:

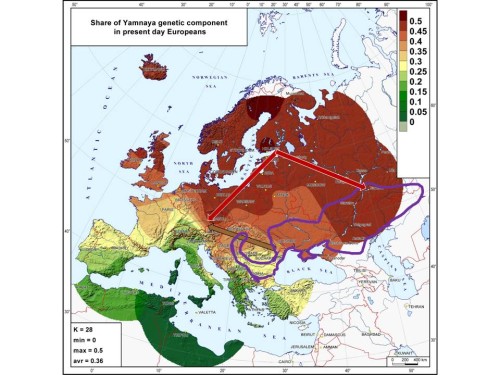

Рис. 72. Распределение «ямного» генетического компонента среди населения Европы. Интенсивность цвета соответствует вкладу этого компонента в разные современные популяции. Шкала интервалов дана слева вверху. Условные обозначения: a — границы ямной культуры; b — направление миграции, постулированное сторонниками ямного происхождения индоевропейцев Европы; c — направление движения «ямного» компонента в соответствии с градиентом представленного распределения (по: Клейн, 2017)

Современные археологические исследования добавили новый материал, позволяющий показать несостоятельность “ямного нашествия” в Европу. Работы археологов, связанные с исследованием ямных памятников Карпато-Балканского ареала (прежде всего Ф. Хейда с соавторами), по мнению Л.С. Клейна, указывают на невозможность выведения КШК из этого, ближайшего к ней ареала. А ведь именно в нем находятся основная масса “ямных” (а на самом деле синкретичных захоронений), отражающих связи пришлого ямного населения и местных племен. И совсем ничего общего с культурами шнуровой керамики не имеет “доямный” горизонт Нижнего Подунавья и Альфёльда.

Подводя итоги анализу генетических и археологических данных, исследователь приходит к выводу о том, что выявленное сходство может быть следствием общего генетического источника для ямного населения и носителей культур шнуровой керамики, и этот источник может оказаться где-то на севере в более раннее время. Мнение археологов о влиянии ЯКИО на культурные трансформации в Европе он полагает преувеличенным (Клейн 2017a, с. 367).