Войти Создать учётную запись

Малоизвестные исторические факты

#631

Опубликовано 09 Сентябрь 2011 - 14:51

Опубликовано 09 Сентябрь 2011 - 14:51

#632

Опубликовано 11 Сентябрь 2011 - 15:54

Опубликовано 11 Сентябрь 2011 - 15:54

#633

Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 05:21

Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 05:21

Особый интерес к арктической «кухне погоды» в годы войны проявляли немецкий военно-морской флот и авиация. Неудивительно, ведь для планирования и успешного проведения боевых действий против союзных конвоев в Северной Атлантике и в арктических морях достоверные метеоданные и сделанные на их основе прогнозы погоды оказывались на вес золота.

С 1941-го по 1945 год в Арктике действовало, насколько это известно, пятнадцать немецких военных метеостанций (на островах Шпицберген, Гренландия, Медвежий, Надежды, на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа).

В сентябре 1944 года на острове Северо-Восточная Земля (к северо-востоку от острова Шпицберген, на восьмидесятом градусе северной широты) начала работу метеостанция Haudegen (что можно в данном случае перевести как «Старый вояка»). Её руководителем стал лейтенант Вильгельм Деге (Wilhelm Dege). Деге не был старым воякой, в свои тридцать четыре года он пользовался авторитетом как опытный полярный геолог и гидрограф. За его плечами три полярных экспедиции, в том числе две на Шпицберген.

Повседневная работа и быт одиннадцати солдат-синоптиков станции были хорошо продуманы. Все необходимые запасы (топливо, продовольствие, оружие, боеприпасы, стройматериалы, запчасти, медикаменты и пр.) рассчитаны на пребывание в полярных широтах не менее года.

Метеоданные замерялись по десяти параметрам восемь раз в сутки, зашифрованные сведения передавались по радио.

В свободное время, чтобы отвлечь солдат, Деге читал лекции по литературе, физике, математике. И даже музицировал – он прихватил с собой скрипку.

8 мая 1945 года синоптики приняли сообщение о капитуляции Германии, но продолжали выполнять свои обязанности. Они ждали, что вот-вот их эвакуируют с острова, месяц шёл за месяцем, но никто за ними не прибывал. Только в конце августа Деге получил сообщение, что их вскоре заберёт норвежское китобойное судно. 2 сентября судно прибыло, выяснилось, что Деге и капитан судна – старые знакомые по прежним экспедициям. По этому случаю Деге выставил оставшиеся немалые запасы шнапса. Через двое суток пьяного разгула, объединившего вчерашних врагов – норвежцев и немцев, капитан судна вспомнил: «Слушай, Вильгельм, меня проинструктировали, что вы должны капитулировать».

«Согласен», – сказал Деге. Отложив скрипку, на которой он к всеобщему удовольствию исполнял мелодии своего любимого норвежского композитора Эдварда Грига (Edvard Grieg), он взял лист бумаги, написал на нём «Сдаёмся безоговорочно», положил на стол свой пистолет, поднял обе руки и приказал своим подчинённым сделать то же самое.

«Господин лейтенант, но если у меня подняты руки, как я могу выпивать?» – недоумённо спросил девятнадцатилетний радист Зигфрид Чапка (Siegfried Czapka). Все захохотали, Деге снова взялся за скрипку, попойка продолжалась…

Считается, что метеостанция Haudegen стала последним подразделением вермахта, капитуляция которого формально закончила Вторую мировую войну. Вильгельм Деге после войны продолжал научные изыскания в полярных широтах, стал профессором университета в Ганновере, написал несколько книг. Он умер в декабре 1979 года.

Зигфрид Чапка стал владельцем книжного магазина, автором фундаментальных книг по истории полярных исследований. В 1985 году экспедиция музея норвежского Министерства обороны, в которой принимал участие сын Вильгельма Деге, Экарт (Eckart Dege), тоже учёный-полярник, побывала на том месте, где когда-то располагалась метеостанция. Там Экарт нашёл считавшийся утерянным металлический сейф с дневником отца и киноплёнками.

Сообщение изменено: Хмурый, 12 Сентябрь 2011 - 05:24.

#634

Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 11:13

Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 11:13

В 1919 году итальянский поэт Габриэле д’Аннуцио захватил город Риеку и провозгласил его независимой республикой Фиуме.

После окончания Первой мировой войны за город Фиуме (Риека), принадлежавший ранее Австро-Венгрии, развернулась настоящая дипломатическая борьба между Италией и Государством Словенцев, Хорватов и Сербов. Оба государства считали город своей территорией. Пока шли мирные переговоры на Парижской конференции, 12 сентября 1919 года Габриеле д’Аннунцио возглавил вторжение итальянских националистов, заставив отступить американо-британо-французские оккупационные силы. Д’Аннунцио настаивал на том, чтобы Италия аннексировала Фиуме, однако правительство не пошло на такой шаг. Напротив, Италия под давлением союзников вынуждена была объявить морскую и сухопутную блокаду Фиуме. В годовщину захвата города Д’Аннунцио провозгласил Фиуме независимым государством, утвердил конституцию (проект которой он написал лично, в стихах) и поднял над городом "государственный" флаг с хвастливым девизом "Quis contra nos" (Кто против нас?!)., а сам присвоил себе титул "commandante". Во время оккупации Риеки проявились многие элементы политического стиля фашистской Италии: массовые шествия в черных рубашках, воинственные песни, древнеримское приветствие поднятой рукой и эмоциональные диалоги толпы с вождем. Поэт не признал Рапалльский договор, по которому Фиуме не входил в состав Италии, а объявлялся вольным городом, и сам объявил Италии войну, однако, после обстрела итальянским флотом 30 декабря 1920, вынужден был сдать город. Область Фиуме еще три года формально сохраняла статус "свободного государства". В сентябре 1923 года в городе был спровоцирован мятеж и, под предлогом защиты мирных жителей, высажен итальянский десант. 27 января 1924 года в Риме был подписан итало-югославский договор "О дружбе" (пакт Муссолини — Пашича), по которому Фиуме отходил к Италии.

#635

Опубликовано 16 Сентябрь 2011 - 20:41

Опубликовано 16 Сентябрь 2011 - 20:41

"Поскольку, как мы узнали из твоего доклада, иногда случается, что вследствие недостатка воды младенцев твоей земли крестят в пиве, отвечаем тебе, согласно мнению присутствующих, что так как согласно евангельскому учению возможно возродиться от воды и Духа Святого, не следует считать правильно крещеными тех, кто крещен в пиве"

(Gregorius IX, "Cum sicut ex", cit. ap. H. Denzinger / A. Schoenmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. XXXIV, Romae et Barcinone 1967, p. 269 no. 829).

#636

Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 07:41

Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 07:41

2. Мало кто знает, что в начале 20-ого века между литовскими и немецкими историками сложился спор насчет основания Клайпеды/Мемеля. Спор крутился около того, пришли ли немцы на пустые (оставленные куршами) территории или же на заселенные балтами. Немцы аргументировали также тем, что они основали Мемель еще до становления литовского государства как такового, а литовцы твердили, что по некоторым срeдневековым грамотам эти земли присчислялись к владениям Миндовга. Спорили и насчет того, насколько древние пруссы близки литовцам, как и о том, являются ли ятвяги ближе пруссам или литовцам.

#637

Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 09:55

Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 09:55

вот этот эпизод я не понял. Он же итак позиционировал город вольным и не входящим в состав Италии. Наверное, опечатка..?

#638

Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 16:28

Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 16:28

Might is Right

"Народ Московский по природе горд и надменен; так как своего Князя они предпочитают всем Государям, то и себя также считают выше всех других народов"

Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила, принца из Бухова

У нас Белый царь над царями царь

Голубиная (Глубинная) книга

#639

Опубликовано 20 Сентябрь 2011 - 09:52

Опубликовано 20 Сентябрь 2011 - 09:52

6 августа в 4 утра немцы развернули 30 батарей химического оружия. Отравляющие газы, смесь брома и хлора. Вдохнув в достаточном количестве, ты сначала по кускам, обблевываясь кровью, выхаркиваешь свои легкие, затем твое лицо обезображивает страшный химический ожог, а затем ты умираешь в мучительных спазмах удушения, не имея даже сил попросить, чтобы кто-нибудь тебя пристрелил. Сейчас эти волшебные ароматы из коллекции 1915-го года запрещены - потому что даже четвертование с сжиганием заживо куда более приятная смерть. Но в Первую Мировую запретов не было, а кроме того, немцы так выбесились стойкостью защитников Осовица, что применили бы эту убийственную садистскую дрянь несмотря на любые запреты...

Дождавшись попутного ветра, карлушки открыли краны на газовых баллонах и через пару минут в воздухе образовалась плотная стена химического тумана. Затем стена потекла в сторону крепости, трава вокруг нее моментально желтела, листья сворачивались и опадали, несчастные птицы падали с небес конвульсирующими тушками. Все пожелтело, все опало, все умерло от действий ядов, в начале августа под Осовицем внезапно наступил ноябрь. Знаете как в фэнтези-фильмах показывают нашествие разливающегося по земле зла? ОНО.

Целью атаки была так называемая Сосненская позиция, обороняемая к тому моменту четырьмя ротами. Первые три роты погибли полностью, в муках, от которых сломался бы и Христос, в последней роте уцелело около сорока человек, находившихся за гранью клинической смертью, с трудом отличавших явь от предсмертных галлюцинаций и доживавших свои последние минуты, постепенно поддаваясь чудовищной силе чудовищных ядов. Их крючило, их рвало кровью, они были за гранью.

Дождавшись, пока ядовитая стена проидет, немцы атаковали позицию в общей сложностью СЕМЬЮ ТЫСЯЧАМИ солдат. Хотя "атаковали" слишком сильное слово, они готовились ее занять, понимая, что выживших нет. Они шли почти прогулочным шагом, даже грозная крепостная артиллерия молчала, а небольшая часть выживших расчетов приходила в себя, и не думая стрелять. Немцы перелезли первую линию окопов, прошли вторую линию, сытые, спокойные, уверенные, чуть удивленные тем, как долго они бились об эти раздолбанные, изувеченные укрепления и тут остатки 13-ой роты 226-го Земляческого полка перешли в контратаку. С изувеченными химическим ожогами мертвыми лицами. В пропитавшихся кровью гимнастерках. Задыхаясь, кашляя и отплевываясь кусками своего мяса...

Они пошли в штыковую. Сорок русских мертвецов. На пороге смерти. За порогом смерти. Чувствуя, что Бога с ними нет и их ведет лишь заждавшийся дьявол. Сорок русских мертвецов ударили в штыки семь тысяч немцев.

Те побежали - не как трусы, но как люди, увидавшие перед собой то, что живому человеку видеть не положено. Они бежали не чуя ног, не видя земли, не видя ничего. Они напарывались на проволочные заграждения и повисали на них мешками разодранной плоти, они падали в окопы и ломали ноги, их как кроликов косила отдышавшаяся крепостная артиллерия. Крики офицеров, удары, выстрелы - ничто не могло остановить полнокровные немецкие части, столкнувшиеся с русскими мертвыми...

http://www.law-enfor...php?f=94&t=9023

К стыду своему не знал такого героического момента в русской военной истории , на самом деле должен этот подвиг стоять на первом месте.

#640

Опубликовано 21 Сентябрь 2011 - 11:03

Опубликовано 21 Сентябрь 2011 - 11:03

("Nasz Dziennik", Польша)

21/09/2011

Хотя круглая 400-ая годовщина присяги русского царя на верность польскому королю будет лишь через несколько недель, я пишу об этом уже сегодня. Пишу, чтобы этот исключительный триумф не был забыт: президентом Польши, главой польского правительства и министрами, военными, депутатами и сенаторами, духовенством и журналистами. Им всем, как и мне, ни в школе, ни в институте никто не рассказывал про русский оммаж. Но это не значит, что такого исторического факта не было. Был! Но он был тщательно вычеркнут из истории во имя российских (а не польских) государственных интересов. 400 лет тому назад, 29 октября 1611 года в Королевском замке в Варшаве Польша праздновала самую крупную победу в своей истории. Из-за обстоятельств этого эпохального события, оно было полностью вымарано из нашей истории еще царской цензурой в XIX веке, а коммунистическая цензура Польской Народной Республики поддерживала этот русский завет. Русский оммаж и дата 29 октября 1611 года отсутствуют не только в учебниках, энциклопедиях, книгах, но были умышленно изъяты из сознания и национальной памяти поляков. Это самое долгоживущее белое пятно в истории Польши, которое и по сей день успешно сохраняется усилиями российской агентуры, злонамеренных историков и политической корректности!

29 октября 1611 года великий военачальник и государственный деятель, покоритель Москвы гетман Станислав Жолкевский (Stanisław Żółkiewski) привез в Варшаву плененных врагов Польши. Это были русский царь Василий IV, командовавший русскими войсками великий князь Дмитрий и наследник трона великий князь Иван. Под триумфальной аркой вначале проехал полководец-победитель гетман Станислав Жолкевский, за ним командующие польскими войсками, солдаты-победители, а в конце царь и русские пленные. Под конвоем, с эскортом польских драгунов, их доставили по Краковскому предместью в Королевский дворец, где на совместное торжественное заседание собрались Сейм и Сенат Речи Посполитой. Там присутствовали все депутаты и сенаторы, большинство епископов и воевод, важнейшие политики и военачальники. На троне восседал король, при котором находились примас Польши и великий коронный канцлер.

Русский царь поклонился до самой земли, так что его правая рука коснулась пола, и потом поцеловал эту руку. После Василий IV принес присягу, смирился перед величием Речи Посполитой, признал себя побежденным и обещал, что Россия уже никогда больше не нападет на Польшу. Только после этой церемонии польский король Сигизмунд III Ваза протянул, стоящему перед ним на коленях русскому царю, руку для поцелуя. В свою очередь князь Дмитрий, командовавший русскими войсками, разбитыми польской армией при Клушине, пал ниц и бил челом перед польским королем, а после принес такую же присягу, как и царь. Князь Иван тоже пал ниц и трижды ударил лбом в пол Королевского дворца, после чего принес присягу, а под конец расплакался на глазах всех присутствующих. Во время всей церемонии на полу перед гетманом-победителем, королем и присутствующими сановниками лежали добытые в Кремле русские знамена, и самое главное из них – царский штандарт со зловещим черным двуглавым орлом. Церемония оммажа завершилась торжественной литургией в соседствующем с замком храме святого Иоанна Крестителя (ныне – собор варшавской архиепархии), который назывался тогда собором Речи Посполитой.

http://inosmi.ru/pol.../174954696.html

#641

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 07:37

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 07:37

Такие дела.

#642

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 11:46

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 11:46

Такие дела.

Это правда? Почему Сталина так кренит, из одной канавы в другую?

#643

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 12:05

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 12:05

Троцкисты и коммисары в пыльных шлемах украинизировали.

#644

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 12:19

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 12:19

Ето линия действия Коминтерна в 20-х. У нас компартия обявила, что в Болгария и в соседние стран живут несколько новие народности - кроме македонци, появились добруджанци (Южная Добруджа с 1919 г. била к Румьинии) и фракийци (южная или беломорская Фракия - в Греции и Турции).

#645

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 12:50

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 12:50

"После установления советской власти на Украине было объявлено о равноправии русского и украинского языков. Во время гражданской войны большевиков поддержали национал-коммунистические партии боротьбистов и укепистов, вскоре влившиеся в ряды КП(б)У и ставшие основой ее национал-коммунистического крыла.

В апреле 1923 г. XII съезд РКП(б) объявил «коренизацию» официальным курсом партии в национальном вопросе. В том же месяце VII конференция КП(б)У заявила о политике «украинизации», что украинские ЦИК и Совнарком сразу же оформили декретами.

Было принято решение об украинизации госструктур и предприятий, которую планировалось закончить до 1 января 1926 года. Однако тогдашнее руководство УССР не проявило особого рвения, а в апреле 1925 г. Эммануил Квиринг был смещен с поста первого секретаря ЦК КПУ, а на его место был назначен верный сталинец – Лазарь Каганович. Началась форсированная украинизация. Каганович назначил наркомом просвещения УССР бывшего украинского эсэра Александра Шумского. Новый нарком, плохо говоривший по-украински, начал фанатично проводить решения партии и правительства в жизнь.

Украинизации отныне подлежали служащие всех учреждений и предприятий, вплоть до уборщиц и дворников. Нежелавшие украинизироваться или не сдавшие экзамены по украинскому языку , увольнялись без права получения пособия по безработице и с волчьим билетом.

Курсы по украинскому языку и культуре проводились 2 часа в день после работы, причем отстающие сами оплачивали обучение, эти курсы были 5-месячными для тех, кто не знал украинского языка и 3-месячными для тех, кому было нужно улучшить знания языка и культуры.

Проверку на предприятиях принимала комиссия из представителей власти, профсоюзных и партийных органов, отделов Укрликбеза и преподавателей украинского языка.

1927 г. - Наркомом просвещения УССР был назначен Николай Скрыпник.

В июле 1918 - январе 1919 гг., работая в Москве, он возглавил отдел по борьбе с контрреволюцией ВЧК. После возвращения в 1918 г. на Украину возглавлял украинские Наркомюст, НКВД, являлся Генпрокурором УССР. Скрыпник был сторонником жестких мер и внесудебных расправ. «Мы отрицаем какое-либо право буржуазии на моральный протест против расстрелов, которые проводит ЧК», – говаривал тогда будущий главный «просветитель» Украины.

В интервью парижским «Українським вістям» Скрыпник об украинизации заявил следующее: «Украина является самостоятельным членом Союза Советских Республик. Украинизация проводилась и будет проводиться самыми решительными мерами… Тот, кто это не понимает или не хочет понимать, не может не рассматриваться правительством как контрреволюционер и сознательный либо несознательный враг советской власти».

Резолюция III пленума ЦБПС (Центрального бюро профсоюзов) Украины в марте 1930 г. говорила следующее: «Ряд острых националистических выступлений со стороны реакционной профессуры и со стороны социально-враждебной части студенчества в обостренной форме отражает в вузах классовую борьбу вокруг национально-культурных процессов Украины.

В ряде вузов украинизация сталкивается с жестоким сопротивлением великодержавных российских элементов…

Пленум отмечал недостаток украинских пролетарских кадров среди администратуры и молодых научных работников и поручает студенческим организациям заботиться о выдвижении на научную работу студентов-украинцев».»

Здесь есть сканы инструкций по украинизации и т.д.

http://www.from-ua.c...b863402e35.html

#646

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 13:32

Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 13:32

Мне кажется никакого крена, все закономерно. Украинизация развернулась в 20-е -начале 30-х годов, когда внутри партии Сталин вел борьбу сначала с Троцким, а потом с пережитками троцкизма. Троцкий был космополит и ярый сторонник мировой революции - народы, народности и т.д. считал пережитком, вскоре должном исчезнуть, нацмен Сталин позиционировал себя как интернационалист, был создателем Советской Конституции с ее правом народов на самоопределение и т.д. Он решал проблемы по мере поступления - когда этот этап закончился и пришло время строительства Советской Империи он оставил лозунги, но потихоньку свернул практическую сторону.

#647

Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 10:41

Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 10:41

Слава другого американца литовского происхождения не столь хороша. Это известный в США бандит и гангстер первой половины ХХ-ого столетия Альвин Карпис (1908-1979), которого в кино сыграл актер Giovanni Ribisi.

#648

Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 13:35

Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 13:35

В Литве много литуанизированных славянских фамилий?

#649

Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 13:38

Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 13:38

Думаю, если не больше чем половина, то половина точно. У латышей не редко встречаются фамилии германского происхождения. Посреди прусских литовцев дела развивались еще иначе. Там славянских фамилий почти не было, но множество германизированных балтских (Baltruscheit, Kurscheit, Naujocks, Lappe, Kurmies и т.д.).

#650

Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 18:19

Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 18:19

как мне помнится филистимляне были потомками "народов моря", скорее ИЕ

#651

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 10:13

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 10:13

Такие дела.

Сталин не любил Украину, об этом он признавался, не помню, где...

Так что, если такому и есть место, то скорее всего это прикрытие для борьбы с кем то в рядах своей партии.

Единственный, кто идеологически поддерживал украинизацию за всю историю совка был как ни странно Ленин.

Когда строился СССР, коммунисты сотрудничали с украинскими националистами. Конечно об этом мало сведений осталось, но без националистов никакого УССР не существовало бы, как это ни странно звучит.

В ВОВ, когда была борьба разведок, между украинскими националистами и коммунистами были взаимные обмены информации. Это понимали и сами коммунисты, что среди украинских коммунистов были люди с националистическими взглядами.

Но после Ленина, СССР стали на путь того, что "русский язык - язык революции", так что потом если и были украинизации, то явно из-за внутренней борьбы в партии, т.е. для прикрытия.

G25:

Ukrainian_Dnipro:YF83820,0.127482,0.12491,0.064488,0.048773,0.037853,0.018686,0.009165,0.010615,-0.00409,-0.02041,-0.000162,-0.006744,0.012042,0.023121,-0.008686,-0.01127,-0.009779,0.00076,0.003142,0.002001,-0.000873,-0.006925,0.000986,-0.001566,0.002155

#652

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 10:42

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 10:42

Не под пивко в баньке на Хортице?

#653

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 11:14

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 11:14

Не под пивко в баньке на Хортице?

Нет. В одной передаче российского производства его высказывания приводились, что типа Польша ему больше нравилась, чем Украина.

G25:

Ukrainian_Dnipro:YF83820,0.127482,0.12491,0.064488,0.048773,0.037853,0.018686,0.009165,0.010615,-0.00409,-0.02041,-0.000162,-0.006744,0.012042,0.023121,-0.008686,-0.01127,-0.009779,0.00076,0.003142,0.002001,-0.000873,-0.006925,0.000986,-0.001566,0.002155

#654

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 11:40

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 11:40

Оказывается свинину любили кельты... сало

Об этом упоминает Страбон.

http://drobov-agro.narod.ru/pigs.html

В українському словнику зберігаються такі запозичення з кельтських мов як: багно, тин, будинок, лудити, полуда, кант, брага, борошно, сало, кобила, пекло, гуня, тонна, ліки, лікар; пізніше з гельської прийшли: бард, клан, віскі.

Кельтське походження має назва історичної області в межах сучасної України та Польщі — Галичина.

http://uk.wikipedia..../Кельтські_мови

А вот ту непонятно:

Известно с VII века в форме «сало», встречается в древнеармянском описании хазарской трапезы (заимствование). Одно из свидетельств в пользу обособления в это время древнерусского языка от праславянского.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сало

Что это за бредовая этимология?

Ведь от слова "соленный", из-за того, что праславяне его засаливали, а научились этому исскуству от кельтов, имхо. Кельты на территории Украины, вроде как соленые шахты сделали.

и оказывается эта этимология от Фасмера:

укр. са́ло, др.-русск. сало, болг. са́ло, сербохорв. са̏ло, словен. sálọ, чеш. sádlo, слвц. sadlo, польск., в.-луж., н.-луж. sаdɫо.

Связано с сади́ть, т. е. "то, что садится на мясо" (Мi. ЕW 287; Младенов 567; Маценауэр, LF 19, 244; Брандт, РФВ 24, 145). Ср. нем. dаs Schwein setzt gut аn "свинья хорошо тучнеет". Не от соса́ть. Сюда же са́ло "первая пленка льда", вопреки Маценауэру (там же), который считает последнее родственным цслав. слана "иней", сербохорв. сла́на, вин. ед. сла̑ну, словен. slána, чеш. slánа – то же, лит. šalnà "иней", лтш. sal̂na, лит. šálti "мерзнуть". По-видимому, сюда же са́ло "вялый человек", блр. сало́ха "дурак".

А вот Даль:

САЛО ср. жир, тук, волога, животное вещество, которое образуется в теле от избытка пищи. Пласт подкожного жира зовут салом, также нутреной жир, почечный, черевный (сальник), и вытопленный из всех частей; жир мышечный назыв. пророст отцеженное или жидкое сало, а также рыбье (жидкое), ворвань. В арх. чистые вытопки морских зверей, сало; второй разбор, отстой, барда; третий, подонки, мазь; а в остатке шквара: самое чистое ворванное сало: сыроток. Говяжье и овечье сало наливается в кутыри, требуху. Сало зорное, кислое, прогорклое, идущее более на сыромять; квашенинное. снятое со студня, для смазки машин, сырцовое, сырец, всплывающее, при топке, наверх, самое чистое; осадок зовут сморчек; из сморчка вываривают вонючее таляжное сало; остается негодная шквара. Купил бы сала, да денег не стало. Что за лихо стало — от круп аль от сала? Ни село, ни пало — дай бабе сала! Корабли спускают, так салом подмазывают. Без сальца в душу влазет, льстив. Любит, как кот сало. Сперва ярыжку салом посаль, а там уж судью помасли. Залил за шкурку сала (запасся). Что сало на свинье, то гордость на сердце нарастает. Сало было, стало мыло. || Сальце, мякоть у лошади в паху, меж окорока и подбрюшья. Воронье сало, растен. Agrimonia, собачки, кошки, см. репей. Медведь с осени сало запасает, зимой лапу сосет. На сальце, на мыльце, кой на что. || Сало, шуга, ледяная кашица, идущая по реке перед рекоставом. По Волге сало пошло, она салом покрылась. Салом прошло, миновалась беда ничем. || Морское сало. см. медуза. || В играх: кон, меже, черта, грань, за которою салят. || Игра касло, в шара с клюками; || салы, мелкие лунки, в этой игре, вкруг касла или дуки. Сальный, содержащий сало; из сала сделанный; к салу относящ.; засаленный, грязный. Сальные свечи. Сальная сума, бочка. Сальный буян, склад, пристань. Сальная одежда, рукава, тряпица. Сальный корень, растен. Symphitum officn. живокость, лошаково ухо. Сальность ж. состоянье сального. Сальноватый, несколько сальный, в менш. степень Сальник м. сев. ряз. сальный ночник, жирник, каганец, плошка, лампадка; || ряз. сальная свеча. || Сиб. булка с салом, с крошеным жиром сдобная. || Сальник, двойная и тонкая перепонка, вся в комьях жира, покрывающая все брюшные черева. || Кушанье, блюдо: гречневая крутая каша, переложенная бараньим сальником. || Чистейший напилок, для полировки металла на масле. || В машинах: устройство в скважине, где пропущен поршень, для непропуска воздуха, пара. Сальниковый, сальничный, сальничий, к сальнику относящ. Сальница ж. посудинка, для держанья сала, мази, смазки. Азиятцы носят сальничку на поясе, для смазки оружия. Кожаная, дорожная сальница, для смазки осей. Салить, саливать что, покрывать, мазать или марать, пачкать салом, жиром; || — кого, в играх мячем, чкать, пятнать, тронуть рукой, ударить мячем. —ся, быть салену; || салить себя; || мараться салом, жиром, пачкаться, грязниться жирным. Подол хлюстается, рукава салятся. Всадить кому что, всучить лестью. Высалился, вымазался. Досаливай, кончай. Засалил рукава. Изсалил, смазывая, целую свечу. Насалить ось. Обсалился, замарался. Масляная бумага отсаливает, марает. Сапог не лезет, посаль. Подсалить полозья. Пересалил лишку. Просалил все утро. Саленье, салка, действ. по глаг. Сальщик, —щица, кто смазывает, салит что. Салотопный завод, сальня вор. салган м. новорос. или вообще салотопня ж. заведенье, где салотопы занимаются салотопленьем, топкою сала из битых животных, наливкою его в кутыри и продажею. Салотопничать, заниматься промыслом, делом этим, салотопничаньем, —чеством. Сальцевый сустав, у лошади, скаковой, поднятая вверх пятка.

Толковый словарь Даля, 1863-1866 г.

Сообщение изменено: Vognejar, 25 Сентябрь 2011 - 11:45.

G25:

Ukrainian_Dnipro:YF83820,0.127482,0.12491,0.064488,0.048773,0.037853,0.018686,0.009165,0.010615,-0.00409,-0.02041,-0.000162,-0.006744,0.012042,0.023121,-0.008686,-0.01127,-0.009779,0.00076,0.003142,0.002001,-0.000873,-0.006925,0.000986,-0.001566,0.002155

#655

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 13:37

Опубликовано 25 Сентябрь 2011 - 13:37

Не Сванидзе вел?

#657

Опубликовано 30 Сентябрь 2011 - 09:40

Опубликовано 30 Сентябрь 2011 - 09:40

Акад. Любомир Георгиев Милетич (1863-1937) - один из известние болгарские учени, езиковед, специалист диалектолог, занимался еще с етнографии и истории. Один из создатели Македонского научного института в Софии. С 1926 до 1937 председател Болгарская академия наук. Рожден в город Щип, современная Республика Македония. Интересно, что приживе акад. Милетич не разрешал говорится о сребская связь в его биографии.

Его отец - Георги, рожден в деревне Мошорин, Банатская Сербия (сейчас в Венгрии). Семейная легенда говорить, что дед Георги Милетича бьил Миле войвода, рожден в Одрин (Адрианопол, Едирне), сейчас в Европейская Турция.

Вкратце, акад. Любомир Милетич считал, что он болгарин, а и с болгарский происход.

Так, Георгия имел брат - Светозар Милетич (1826 - 1901). Адвокат, градоначалник Нови Сада, политик, панславист, один из самие известние сербские патриоти в 19 век. Интересно, что для него расказьивают совсем другая семейная легенда - что отец Сима идет свое потекло от Милета Завишич из Костайница. Т.е. прави срби!

http://en.wikipedia....ubomir_Miletich

http://en.wikipedia....ar_Mileti%C4%87

#658

Опубликовано 30 Сентябрь 2011 - 10:15

Опубликовано 30 Сентябрь 2011 - 10:15

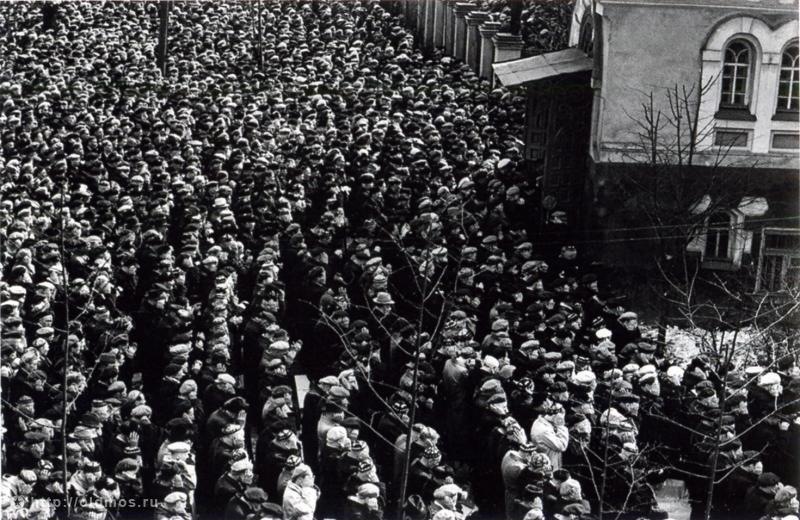

Пасха в Карагандинском лагере. Фото 1956

http://www.gulagmuse...Name=rubrikator

#660

Опубликовано 03 Октябрь 2011 - 17:52

Опубликовано 03 Октябрь 2011 - 17:52

Джозеф Роберт Байерли — парашютист американской 101-й воздушно-десантной дивиизии. Во время высадки в Нормандии в июне 1944 года попал в плен, в течение последующих семи месяцев Байерли содержался в семи различных германских тюрьмах. Он дважды пытался бежать, но оба раза неудачно.

Третий побег, в начале января 1945 года, из лагеря близ реки Одер увенчался успехом. Уходя на восток, через две недели скитаний Байерли наткнулся на советский танковый батальон 2-го Белорусского фронта. Отказавшись от предложенной эвакуации в тыл, Джозеф уговорил советское командование разрешить ему вступить в ряды 1-й гвардейской танковой бригады, в составе которой он воевал в течении месяца, пока не был ранен. Находясь в госпитале, Байерли встретился с маршалом Жуковым, который помог ему добраться в Москву, а затем вернуться в США.

Джозеф Байерли считается единственным солдатом Второй мировой войны, воевавшим против немцев и в американской, и в советской армиях.

Его сын [info]Джон Байерли с 2008 года — посол США в России.

© gunter_spb

Ответить в эту тему

Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх Ответить

Ответить Цитировать

Цитировать