Ну так это и не иберы, а кельтиберы - смесь иберов и кельтов. Т.е. кельты отдельно, иберы - отдельно. А их смесь специально для таких, как Вы, названа кельтиберы.

Войти Создать учётную запись

Славяне

#182

Опубликовано 21 Январь 2014 - 19:46

Опубликовано 21 Январь 2014 - 19:46

Не принципиально. Я говорил о том, что, согласно некоторым теориям, иберы могли переходить на кельтские языки. Так это или не так? С чем именно Вы не согласны?

Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.

#183

Опубликовано 21 Январь 2014 - 20:42

Опубликовано 21 Январь 2014 - 20:42

Таджики перешли на русский в параллель к родному, ну и что? Чем интенсивнее этносы взаимодействовали, тем интенсивнее исчезали, уступая место другим общностям.

#184

Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 16:14

Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 16:14

Для того, чтобы переходить на кельтские языки, необходимое условие - наличие кельтского суперстрата среди иберов. Т.е. наличие самих кельтов среди них.

#185

Опубликовано 04 Октябрь 2014 - 16:58

Опубликовано 04 Октябрь 2014 - 16:58

Позвольте мне знать, что я определил ))) "Убеждения" и "ценности" - это Ваша вставка, за нее отвечайте сами.

Разве это не Ваши слова?

Цитата(Yurate @ 8.1.2014, 23:25) *

Ю. Кузьменко в своей монографии определил для своей работы понятие этноса через общность языка и осознание его носителями этой общности (моими словами, по памяти). Это осознание не требовало в древности социальных институтов. Достаточно было, чтобы некто говорил по-нашему и понимал нашу речь, чтобы он был своим. У галлов было много вождей, но все они знали, что все они галлы, и оказывали друг другу содействие без дополнительных институтов.

Это мои слова, где упоминается общий язык - и ни разу не упоминаются ценности и убеждения. Кроме того, в моих словах ясно сказано, что для понимания или непонимания речи не требовалось социальных ИНСТИТУТОВ. И никаких афроамериканцев в обсуждаемой древности не было, не надо бы их, равно как и русскоязычных чувашей вставлять в разговор. Этнос (кельты, иберы) и нация (американцы США, россияне) - разные вещи.

#186

Опубликовано 31 Январь 2015 - 10:42

Опубликовано 31 Январь 2015 - 10:42

The seasonal mobility of the nomads resulted from the demands of the pastoral economy within the boundaries of specific grazing territories. The Altziagiri used the steppe as pasture land for their cattle. Agathias’ ‘Huns’ had their abodes somewhere in the northern territories, from which they moved to the south in winter, perhaps in search for a milder climate and food for their herds. Very little in the archaeological evidence supports this picture of an economy based on cattle-breeding. A few burial assemblages of the Sivashivka group (Sivashivka, Bogachivka and Sivashske) produced sheep, but not cattle bones. Faunal remains are mentioned fora number of settlements in the north-western region of the Black Sea, but unfortunately no analysis has been so far carried for any of them. With no arguments for a pastoral economy or contemporary camp sites, it is therefore very hard to make the case for the Sivashivka group being the burial grounds of nomadic communities in the 6th-century steppe north of the Black Sea. Equally hard is to draw a distinction between ‘nomads’ in the steppe and agriculturists in the uplands. In fact, there are more indications of commonality than difference. Belt buckles of the Sucidava-Beroe II class, Martynivka mounts and strap ends with openwork ornament appear on both burial and settlement sites. A hoard of silver mounts and strap ends with open work ornament was found within a 6th- to early 7th-century settlement in Vylkhovchik. Three-edged arrow heads have been found in burial assemblages such as Rozdolne, Sivashske or Sivashivka, as well as on settlement sites such as Voloske, Kyzlevo or Igren. Bridle bits are known from Kovalivka, Dymovka andRozdolne, but also from Hansca. But the most important link between burial and settlement sites is pottery. All handmade pots found in burial assemblages in the north-western region of the Black Sea belong to T. Vida’s class IIID 1, several specimens of which are typically decorated with finger impressions on the lip. Such pots have been found primarily in the north-western Black Sea and in the Crimea, although they also appear in the Left Bank Ukraine, as well as on the Lower Volga and Ural rivers. Ever since I. Bóna identified this category in Early Avar ceramic assemblages, Hungarian scholars have regarded the pottery with finger impressions on the lip as an index fossil for the migration of the nomads from the steppe north of the Black Sea. As a consequence, the issue of where and how this pottery was produced was rarely, if ever, tackled. Although there is so far no direct evidence, it is very likely that this pottery was produced at settlements in the north-western part of the Black Sea. While only provenance studies may lead to serious research in that direction, it is important to note for the moment a number of striking morphological parallels between pots found on burial and settlement sites. Pots with relatively long necks and outflaring rims with no decoration, similar to those found in Adzhigiol, Ayvazovske, Chornomorske, Krylivka and Rysove are known from Penkivka-Lug I, Penkivka-Lug II and Stetsivka. Pottery with finger impressions on the lip, such as found in Bogachivka, Khrystoforivka and Natashino, appears in ceramic assemblages from Hansca and Stetsivka. Finally, pottery with vertical combed decoration, such as found in Veliki Tokmak, is known from twosunken-featured buildings in Dodesti. The archaeological evidence thus suggests that the 6th- and early 7th-century burials in the Black Sea lowlands were not of nomads coming from afar, but of members of the communities that occupied the settlements at the interface between the steppe and the steppe-forest belts. While upon death most inhabitants of such settlements – men, women and children – were buried in neighbouring cremation cemeteries, as in Velika Andrusivka or Voloske, a few selected men were given a special treatment, with isolated inhumations in prehistoric barrows, sometimes accompanied by horses and exquisite grave goods. Whether or not these mendied during seasonal migrations to the sea shore presumably required by their mode of life, their burials were not graves of pastoralists, but monuments for the commemoration of power and prestige. The fact that they all cluster in the Crimean lowlands and the steppe between the River Bug and the western shore of the Sea of Azov strongly suggests that such monuments were also markers of territory and influence. The choice of this particular segment of the steppe corridor in the north-western region of the Black Sea is particularly striking when compared with the distribution of later ‘nomadic’ burials. 10th- to 13th-century burial mounds cluster in the Budzhak steppe north of the Danube delta, but appear alsoin the Wallachian plain, between the Olt and Siret rivers. By contrast, there are no burials in mounds in Walachia that could be dated to the 6th or early 7th century. While in the north-eastern Balkans, chieftains possibly in Roman service may have been occasionally buried next to military sites, as in Madara, all burials of the Sivashivka group have been found at a considerable distance from the Danube and the area within reach by Romans or their proxies. In the Crimea, no burials have been found on the upper course of the Salhyr or south of the Alma river, the southern bank of which received massive fortification in the mid-500s. In Procopius’ days, it may have appeared that vast numbers of barbarians holding the entire north-western region of the Black Sea dwelt along its shores. In reality, the shores and the lowlands behind them were guarded by burials of prominentmen, while the settlements of the barbarians lay farther up to the north.

Пересказ: Письменные источники, объясняющие ситуацию в северо-западной части побережья Черного моря в течение 6 века, основываются на информации из вторых рук. Ни один автор ни разу не посетил этот регион, все они опирались на письменные источники различного происхождения. Это не остановило учёных от попыток воссоздать историю 6-го и 7-го веков в регионе, прежде всего, на основе письменных источников. Выводы, сделанные из этих расчётов, были затем проиллюстрированы с помощью археологических свидетельств, которые редко изучаются, если изучаются вообще, как самостоятельный материал. Например, согласно Прокопию, «бесчисленные племена», антов жили к северу от утигуров, которых он поместил в районе озера Меотиды. Как следствие, учёные отнесли археологические комплексы в лесостепной полосе к антам (предположительно, славянам), а те, которые располагались в степи – к кочевникам (предположительно булгарам). Но находит ли это чёткое разделение поддержку археологических свидетельств?

Сезонная мобильность кочевников вытекает из требований кочевой экономики в границах конкретных пастбищных территорий (specific grazing territories). Альтциагиры (Altziagiri) использовали степь как пастбище для их скота. «Гунны» Агафия обитали в каких-то северных районах и перемещались на юг зимой, возможно, в поисках более мягкого климата и пищи для своих стад. Однако мало что в археологических данных подтверждает картину экономики, основой которой является скотоводство. В нескольких захоронениях группы Сивашовка (Сивашовка, Богачёвка и Сивашское) найдены останки овец (produced sheep), но не кости крупного рогатого скота. Без аргументов в пользу кочевой экономики или становищ (contemporary camp sites), очень трудно рассматривать группу Сивашовка в качестве могильников кочевых сообществ, занимавших в 6-м веке степи к северу от Чёрного моря. Столь же трудно провести различие между «кочевниками» в степи и земледельцами на возвышенностях. Фактически, там больше признаков общности (commonality), чем различий. Пряжки типа Sucidava-Beroe II, «мартыновские» бляшки и ременные наконечники (mounts and strap ends) с ажурным орнаментом обнаруживаются как в степных могильниках, так и в поселениях земледельцев (appearon both burial and settlement sites). Клад серебряных бляшек и ременных наконечников с ажурным орнаментом был найден на поселении Ольховчик и датируется не поздней 6-го – начала 7-го века. Трёхлопастные наконечники стрел были найдены как в погребальных комплексах Раздольное, Сивашское и Сивашовка, так и на поселениях Волосское, Козлово и Игрень (Voloske, Kyzlevo or Igren). Детали уздечки (Bridle bits) известны из Ковалёвки, Дымовки и Раздольного, но также и из Хански. Но наиболее важным связующим звеном между погребальными комплексами и поселениями является керамика. Все ручной работы горшки, найденные в погребальных комплексах в северо-западном регионе Чёрного моря, относятся к T. Vida’s class IIID 1, некоторые из них украшены отпечатками пальцев по венчику (decorated with finger impressions on the lip). Такие горшки были найдены в основном в северо-западной части черноморского региона и в Крыму, хотя они также появляются и в Левобережной Украине, а также на Нижней Волге и Урале. С тех пор как И. Бона обнаружил этот тип керамики в раннеаварских керамических комплексах, венгерские учёные рассматривали керамику с пальцевыми отпечатками по венчику как указание на ранние миграции кочевников из степей к северу от Чёрного моря. Как следствие, вопрос о том, где и каким образом эта керамика была произведена, ставился редко, если когда-либо ставился вообще. Хотя этому и нет прямых доказательств, похоже на то, что эта керамика была произведена в посёлках в северо-западной части черноморского региона. Только специальные исследования могут привести к серьёзным подвижкам в этом направлении. Но сейчас важно отметить наличие ярких морфологических параллелей между горшками, найденными на погребениях и в посёлках. Горшки с удлинёнными горлышками и out-flaring (отогнутыми? узкими?) краями без декора, подобные найденным в Аджиголе, Айвазовке, Черноморске, Крыловке и Рысове известны также из Пеньковка-Луг I, Пеньковка-Луг II и Стецовки. Керамика с пальцевыми вдавлениями на венчике, найденная в Богачёвке, Христофоровке и Наташино, появляется в керамических комплексах из Хански и Стецовки. Наконец, керамика с вертикальными расчёсами (vertical combed decoration), такая, как обнаруженная в Великом Токмаке, найдена и в двух полуземлянках (sunken-featured buildings) в Додешти (Dodesti).

Археологические данные, таким образом, дают основания предполагать, что погребения 6-го - раннего 7-го века в Причерноморской низменности не были оставлены кочевниками, прибывшими издалека, но совершались членами общин, которые занимали населённые пункты на границе между степью и лесостепной полосой. Хотя после смерти большинство жителей таких населённых пунктов – мужчин, женщин и детей – были похоронены по обряду кремации на соседних кладбищах, как в Великой Андрусовке или Волосском, некоторые избранные хоронились отдельно по обряду ингумации в курганах, иногда вместе с лошадьми и в сопровождении изысканного погребального инвентаря. Умерли ли эти люди во время сезонных миграций к побережью, что требовал их образ жизни, или нет, их могилы в любом случае не были могилами скотоводов. Это были памятники для обозначения власти и престижа. Тот факт, что все они располагаются в крымских низменностях и в степи между рекой Буг и западным побережьем Азовского моря наводит на мысль, что такие памятники были также маркерами территориальных притязаний. Выбор именно этого сегмента степного коридора в северо-западном регионе Чёрного моря особенно бросается в глаза при сравнении с распределением более поздних «кочевых» захоронений. С 10-го по 13-й века похоронные курганы располагаются в буджакской степи к северу от дельты Дуная, и также появляются на Валашской равнине между реками Олт и Сирет. А в нашем случае нет никаких захоронений в курганах в Валахии, которые могут быть датированы 6-м или началом 7-го века. В то время как в северо-восточных Балканах, местные вожди, возможно, на римской службе, иногда хоронились рядом с военными объектами, как в Madara, все захоронения группы Сивашовка были найдены на значительном расстоянии от Дуная, но в районе в пределах досягаемости римлян или их союзников. В Крыму нет захоронений в верхнем течении Салгира или южней Альмы, южный берег которой был тщательно укреплён в середине 500-х гг.

Во времена Прокопия кому-то, возможно, казалось, что огромное количество варваров занимает весь северо-западный регион Чёрного моря и обитает на его побережье. На самом деле, его берега и низменности за ними оберегали захоронения выдающихся людей, в то время как поселения варваров лежали гораздо дальше к северу.

Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве.

#188

Опубликовано 20 Июнь 2019 - 11:31

Опубликовано 20 Июнь 2019 - 11:31

Откуда произошли, какая их история от самого начала до нынешних дней?

Появление славян: венеты, анты, склавины https://www.academia...ty_sklaveny.pdf

#189

Опубликовано 20 Июнь 2019 - 16:08

Опубликовано 20 Июнь 2019 - 16:08

#190

Опубликовано 26 Июнь 2019 - 15:59

Опубликовано 26 Июнь 2019 - 15:59

«ПЛЕМЯ» В СЛАВЯНСКОМ МИРЕ В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (ФОРУМ)

(Славянский мир раннего Средневековья: поиски формы.

Дискуссия: Горский А.А., Плетерский А., Пузанов В.В., Шувалов П.В.)

Редакция журнала «Studia Slavica et Balcanica Petopolitana» продолжает развивать тему раннесредневековых славянских общностей. В настоящем выпуске мы попросили ведущих специалистов по данной проблематике ответить на вопросы, посвященные проблеме изучения племени как начальной форме социальной и/или политической организации. В дискусии приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и Любляны (Словения).

Участники дискуссии отвечают на вопросы редакции:

- Используете ли Вы термин «племя» в Ваших работах, когда речь идет о славянских обществах раннего Средневековья, и, если да, то в каких контекстах и в связи с какими задачами Вы предпочитаете его использовать?

- Считаете ли Вы приемлемым использование термина «племя» при обращении к этнической истории славян в раннем Средневековье? Если нет, пожалуйста, объясните почему. Если да, то что Вы понимаете под племенем в этническом смысле?

- Считаете ли Вы приемлемым использование термина «племя» при обращении к социально-политической истории славян в раннем Средневековье? Если да, то что Вы понимаете под племенем в социальном смысле? Если нет, пожалуйста, объясните почему.

- Каковы, на Ваш взгляд, социальные механизмы, обеспечивавшие распространение и воспроизведение групповых («племенных») идентичностей в славянском обществе в раннем Средневековье? Были ли, на Ваш взгляд, эти механизмы отличными от тех, что существовали в германских обществах?

- Каково, на Ваш взгляд, было соотношение между родовым и территориальным принципом социально-политической организации славянских общностей, которые в историографии назывались племенами, в VII–VIII и позднее, в IX–Х вв.? Какова, на Ваш взгляд, была роль военно-дружинного элемента в формировании общностей, обычно именуемых в историографии племенами?

- Чем в Вашем представлении являлась славянская общность в VII–VIII и позднее, в IX–Х вв.? Может ли, на Ваш взгляд, славянская общность быть определена как этническая? Каковы, на Ваш взгляд, были социальные механизмы, обеспечивавшие распространение и воспроизведение славянской идентичности в раннем Средневековье?

https://vk.com/doc-6...deb210890182821

- "Спасибо" сказали: Ravnur

#191

Опубликовано 12 Январь 2020 - 17:49

Опубликовано 12 Январь 2020 - 17:49

#193

Опубликовано 13 Январь 2020 - 02:20

Опубликовано 13 Январь 2020 - 02:20

О. А. Радюш о происхождении славян и не только.

Радюш, кстати, через пару дней на конференцию в Минск приезжает. Видимо, заинтересовался местными коллекциями, особенно в свете новых поступлений.

Вадзім Белявец, Віталь Сідаровіч (Мінск, гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта) «Новыя паступленні артэфактаў жалезнага веку ў збор музея гістарычнага факультэта БДУ»

Олег Радюш, Ольга Румянцева, Ирина Сапрыкина (Москва, Институт археологии РАН) «Исследования коллекции вещей круга восточноевропейских выемчатых эмалей из собрания учебной лаборатории музейного дела исторического факультета Белорусского государственного университета»

Полная программа конфы на 28 страницах тут: https://xfl.jp/wY8H7O

Есть много докладов с интригующими названиями.

- "Спасибо" сказали: Краки Нифлунг

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#194

Опубликовано 13 Январь 2020 - 09:14

Опубликовано 13 Январь 2020 - 09:14

В лекции указано, что среди этих пшеворских вещей был найдены восточнокельтские шлемы. Типа таких

http://xlegio.ru/anc...-from-sarmatia/

Ребята были довольно хорошо вооруженные, причем по последнему слову тогдашней военной моды, если учесть, что кельтские шлемы с доработками стали в дальнейшем легко узнаваемыми римскими.

- "Спасибо" сказали: Ravnur

#195

Опубликовано 13 Январь 2020 - 17:01

Опубликовано 13 Январь 2020 - 17:01

Многие специфические явно кельтские элементы и у "зарубинцев" были: https://www.balto-sl...e=2#entry320628

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#198

Опубликовано 13 Январь 2020 - 17:51

Опубликовано 13 Январь 2020 - 17:51

Многие специфические явно кельтские элементы и у "зарубинцев" были: https://www.balto-sl...e=2#entry320628

Это да,но шлемы - такая штука, которая эффективно образ дорисовывает. По сути, для ранних германцев не так много шлемов найдено. И германец времен Цезаря это типа вот этого

https://yt3.ggpht.co...ffffff-no-rj-mo

А более поздние щеголяли в различных сегментных шлемах. Вот мне и показалось несколько необычным.

#199

Опубликовано 15 Январь 2020 - 04:31

Опубликовано 15 Январь 2020 - 04:31

https://m.lenta.ru/a...reat_migration/

- "Спасибо" сказали: Ravnur

#200

Опубликовано 15 Январь 2020 - 05:20

Опубликовано 15 Январь 2020 - 05:20

А более поздние щеголяли в различных сегментных шлемах. Вот мне и показалось несколько необычным.

"Пшеворцы" своим дамам даже привозили ожерелья из римских кольчуг ![]()

Как тебе такое, Илон Маск Аврелий Марк?

- "Спасибо" сказали: Краки Нифлунг

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#202

Опубликовано 18 Июль 2020 - 11:39

Опубликовано 18 Июль 2020 - 11:39

#205

Опубликовано 23 Июль 2020 - 20:42

Опубликовано 23 Июль 2020 - 20:42

А что вы там хотели бы специфическое и монолитное видеть?

https://www.balto-sl...=11740&p=310922

https://www.balto-sl...=11740&p=320630

https://www.balto-sl...=11740&p=310529

#206

Опубликовано 23 Июль 2020 - 21:08

Опубликовано 23 Июль 2020 - 21:08

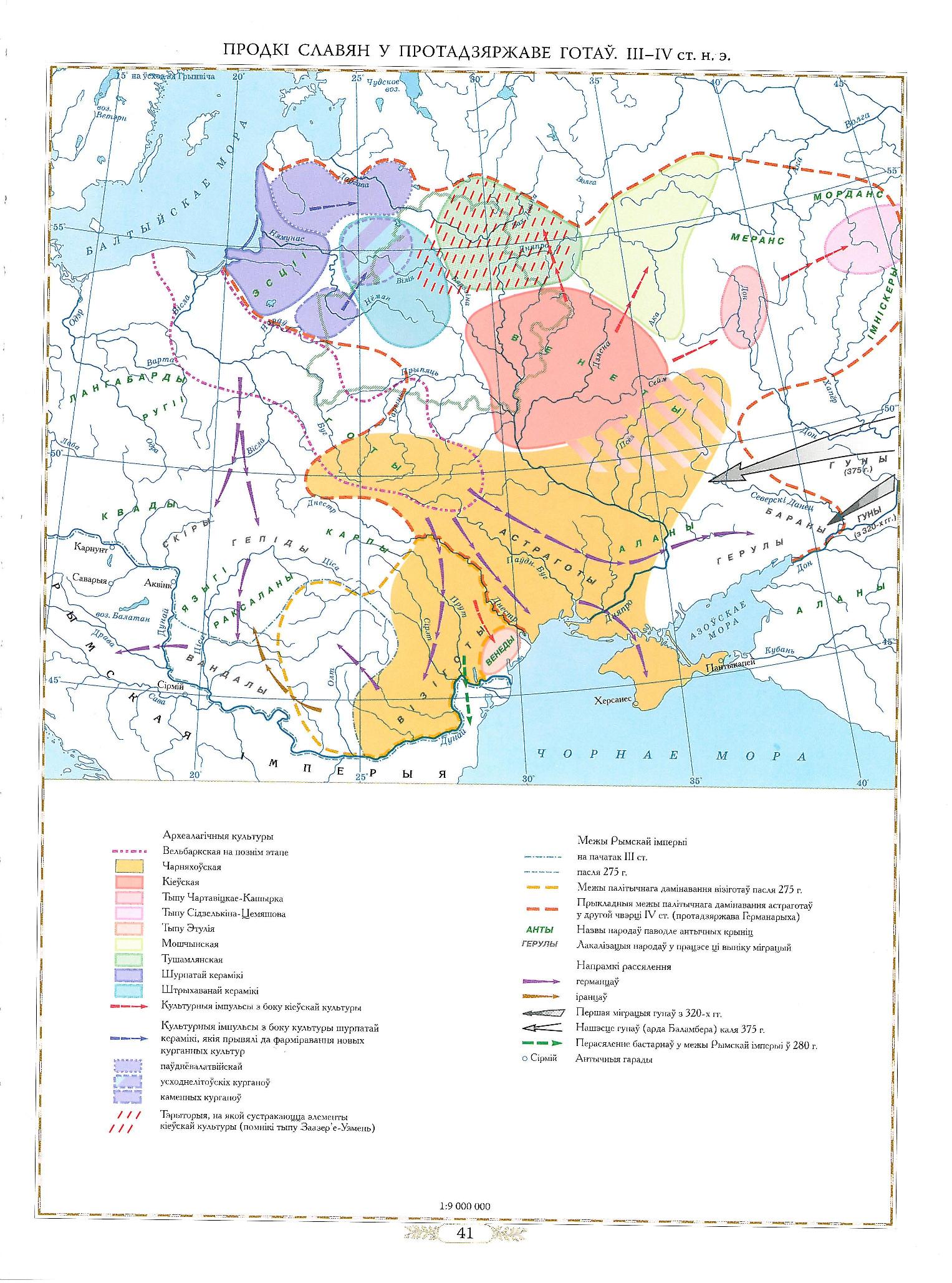

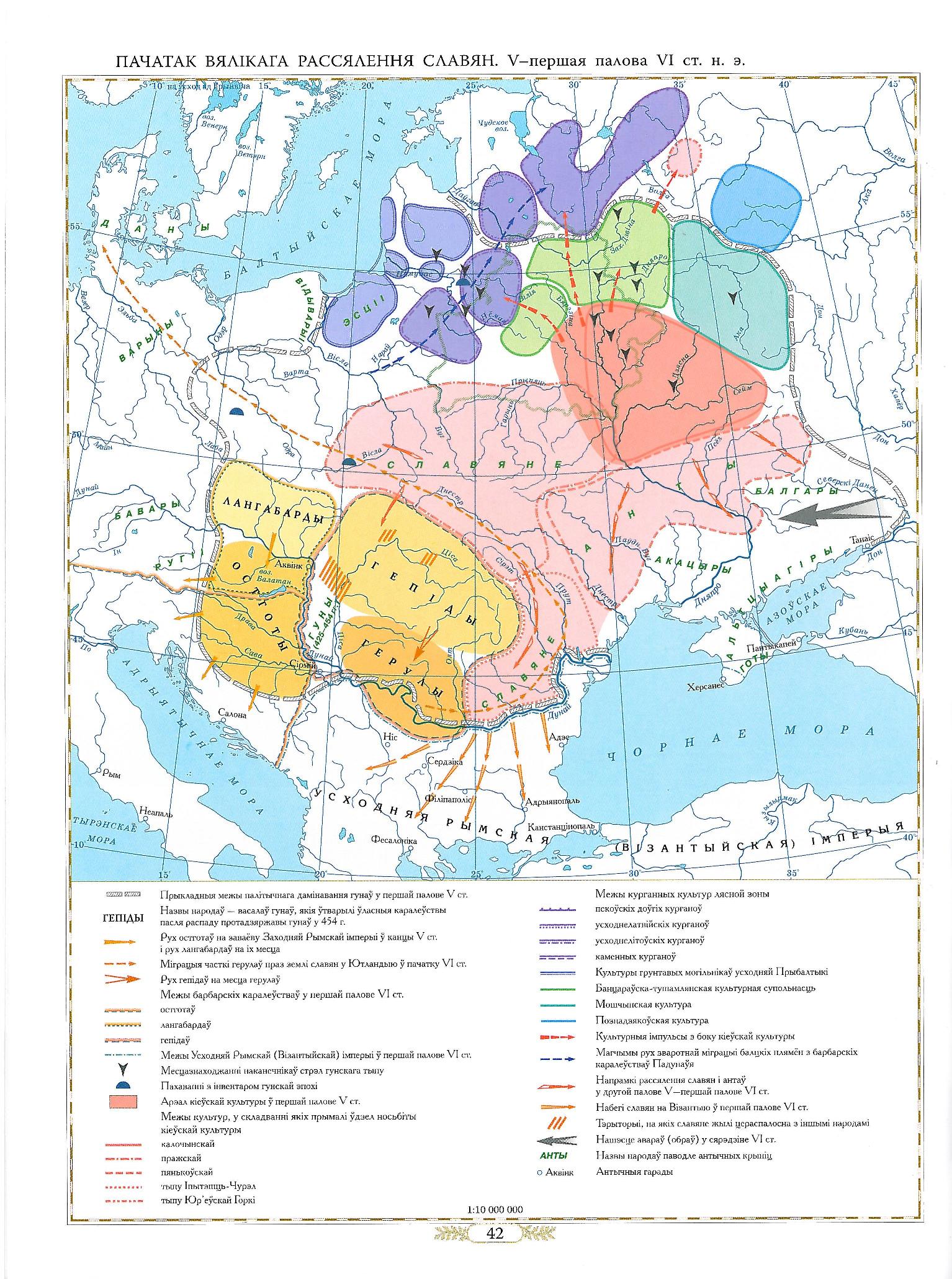

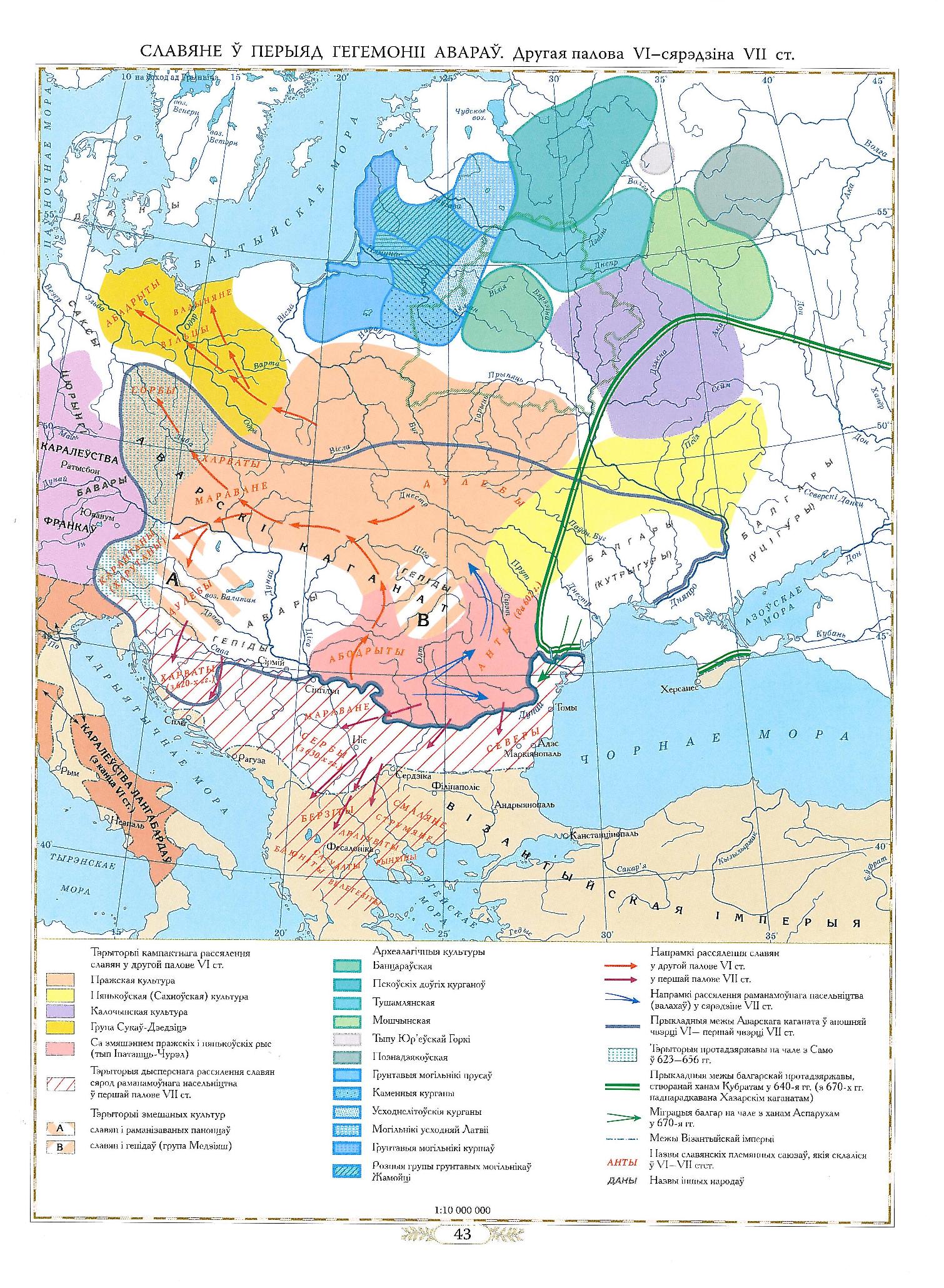

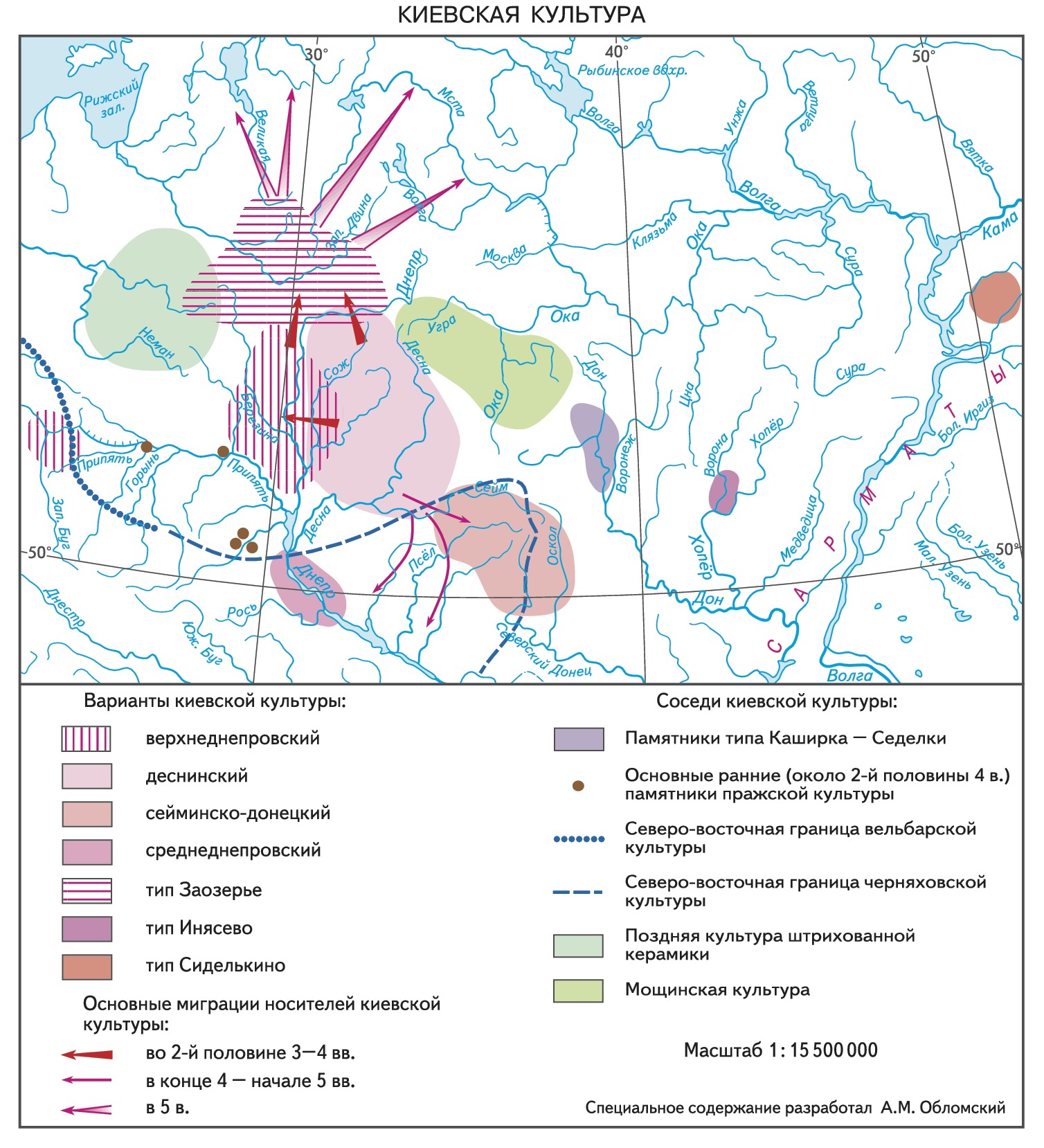

Это карта из атласа 2009 года (а значит материалы ещё старше). К тому же пока ни о чём прям таком монолитном, масштабном и очерченном в том регионе говорить не приходится. Разве что добавить "киевской" штрихами. Будет много новых данных, будут и карты новые, думаю.

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#207

Опубликовано 14 Июнь 2025 - 10:21

Опубликовано 14 Июнь 2025 - 10:21

Круглый стол "Ранняя история славян: археология и лингвистика" (ИА РАН, ИСл РАН)

10 июня 2025 г. на совместном заседании Отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН и Отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН состоялся круглый стол по проблемам этногенеза и ранней истории славян.

6:07. Игорь Олегович Гавритухин (ИА РАН). О сотрудничестве археологов и лингвистов в исследовании ранней истории славян.

1:03:25. Николай Владимирович Лопатин (ИА РАН). О происхождении славян Северо-Запада Руси.

2:02:00. Игорь Олегович Гавритухин (ИА РАН). О расселении славян в Среднем Подунавье: к вопросу о носителях «паннонского» славянского языка.

3:41:25. Алексей Сергеевич Касьян (ИСл РАН). Заимствования из темематического субстрата в праславянский, скифы-пахари и был ли неправ акад. Рыбаков

- "Спасибо" сказали: lana, Tora_sama и КОВАЛЬ ЛЮДОТА

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

Ответить в эту тему

Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх Ответить

Ответить Цитировать

Цитировать