Поискав в интернете, наткнулась на главы из книги Валентина Стецюка "Глава XV Родственные отношения славянских языков" и Глава XVI. Миграция индоевропейских племен в конце 2-го - начале 1-го тыс. до н. э.(

ссылка)

Там приведена несколько другая графо-аналитическая схема родства славянских языков. Но, что самое главное, даны пояснения к самой этой схеме.

Цитата

Пробное графоаналитическое исследование родства славянских языков было проведено еще в конце семидесятых годов прошлого столетия, а первые результаты исследований с использованием выборки из основного словарного состава современных славянских языков были опубликованы почти через десять лет (Стецюк В. М., 1987). К тому времени же уже были известны результаты исследований славянской лексики, сделанные по рекомендации В. В. Седова на другом материале, а именно, на основе данных репрезентативной выборки из этимологических словарей праславянского языка Славского и Трубачева (Sawskił F. 1974., Трубачев О. Н. (Ред.) 1974).

Цитата

Для проведения исследований сначала были выбраны подряд регистровые (заглавные) слова из первых двух томов словаря Славского (от ablo до davnostь), а далее из словаря, редактированного Трубачевым. Из рассмотренных более чем 3200 слов в основу таблицы-словаря было выбрано только тысячу из них, а из оставшихся большинство (около 1900 слов) составляли общеславянские слова, а также церковнославянские и, так называемые "древнерусские" без соответствий в современных языках, собственные названия, слова, имеющиеся только в одном языке, междометия и т. п. Общеславянскими считались такие, которые имели соответствия в девяти из десяти славянских языков, окончательно оставленных для определения их родственных отношений графоаналитическим методом. Вместе с общими словами в большинстве случаев были изъятые также и производные от них, то есть целые гнезда слов, основное слово которых было признано общеславянским.

В принципе, было бы корректным взять к рассмотрению все слова, не являющиеся общими, однако для изъятия были важные причины. Во-первых, производные слова могли возникнуть в разных местах независимо одно от другого в разное время по общим законам словообразования, и это могло бы повредить установлению родственных связей языков на момент их вычленения из общего языка. Во-вторых, в использованных этимологических словарях праславянского языка имеется большая диспропорция в репрезентативности лексического материала разных языков, связанная с отсутствием достаточно полных словарей некоторых языков, особенно «мертвых». Отдельные праславянские слова подаются в разных вариантах, которым приводятся соответствия из двух-трех языков, в то время как из других языков имеющиеся соответствия не приводятся даже тогда, когда их можно найти в словарях. Конечно, определенная разница в объемах праславянской лексики для разных языков должна быть - в периферийных языках он меньше, а в центральных больше. Однако эта разница не может быть многократной, поэтому для достижения объективности исследования нужно было провести некоторую коррекцию взятого к анализу лексического материала – дополнить его по возможности для одних языков и изъять чрезмерные, повторные данные для других. Такой коррекцией и было изъятие производных слов, поскольку именно производные слова были бедно представлены для недостаточно изученных языков. Например, если слово *bělъ было признано общеславянским, то вместе с ним исключались из списка все однокоренные слова (*bělěti, *bělina, *bělašъ, *bělocha, *bělota и т. д.). Правда, иногда делались исключения для слов, которые отображали смысл оригинального понятия. Если же слово не было признано общеславянским, то производные от него брались к рассмотрению, если они, конечно, не были разными вариантами того же понятия. Например, были включены в список однокоренные слова, которые не являлись общеславянскими *xaba, *xabina, *xaborъ, *xabъ, *xabъjь, *xabъje, в то время как были исключены похожие по смыслу производные от них глаголы *xabati, *xaběti, *xabiti.(...)

Цитата

При составлении таблицы-словаря соответствия выбранным регистровым словам брались также главным образом из указанных этимологических словарей, но из-за недостаточной репрезентативности лексики отдельных языков таблица была несколько дополнена материалам из других словарей (см. Литературу, раздел "Лексикография"). Тем не менее, в македонском и лужицком (объединенном верхне - и нижнелужицком) не набралось достаточного количества слов для включения их в общую систему отношений. При построении схемы ощущался также недостаток белорусских слов, что, очевидно, является следствием недостаточного изучения диалектной лексики.

Первым результатом анализа праславянской лексики было подтверждения тезиса о двойственном происхождении русского языка, который давно уже выдвигали некоторые языковеды. Например, О. О. Шахматов в одной из своих работ (Шахматов А. А., 1916) не только говорил о большой разнице между северным и южным русскими диалектами (наречиями), но даже считал возможными тесные связи северного диалекта с польским языком. В том же духе высказывался В. В. Мавродин, который допускал возможность западного происхождения кривичей (Мавродин В. В., 1973, 82), а еще более определенно высказывался Л. Нидерле, когда писал:

"Еще и поныне в великорусском языке просматриваются следы его двойственного происхождения, так как наречие к северу от Москвы сильно отличается от южнорусских наречий" (Нидерле Любар, 1956, 165).

Цитата

Разделение восточного славянства на четыре народности (русские южные и северные, украинцы, белорусы) подтверждается не только разницей в языке, но и разницей этнографической (Д. К. Зеленин, 1991, 29). Тезис о таком четырехчленном разделении поддерживал и Р. Траутман. Он также разделяет русских на два отдельных народа (носители северного и южного диалектов) и, ссылаясь на авторитетное свидетельство Зеленина, пишет, что этнографическая и диалектологическая разница между этими народами больше, чем между белорусами и русскими южного диалекта (Trautman Reinhold, 1948, 135). Вообще же разделение славянства на три или четыре группы во многом условно. Давно замечено, что определенные сепаратные признаки связывают пары славянских языков разных групп, в частности таких как словацкий и словенский, украинский и словацкий, словенский и украинский (Vanko J. 1984., Mečkovska Nina Borisovna. 1985 и др.).

Цитата

При составлении таблицы-словаря славянских языков было замечено, что русский язык представлен в нем непропорционально к другим языкам большим количеством слов, и на построенной графической схеме взаимоотношений славянских языков область русского языка налагалась на области украинского и белорусского языков. В принципе это бы могло подтверждать тезис о существовании общего для всех восточных славян древнерусского языка, но в таком случае мы должны были бы в своих исследованиях добавить к множеству русских слов еще и украинские и белорусские, в нем отсутствующие. При таких условиях построение схемы становилось вообще невозможным, ибо связи между одними языками противоречили их связям с другими. Только после разделения всего множества русских слов на два равноценных диалекта связи между всеми языками были упорядочены. Это разделение можно сделать довольно легко, поскольку в этимологических словарях подается распространение русских слов по областям. Для разделения областей по диалектам использовалось следующее указание:

" На современной территории распространения русского языка выделяются северорусское и южнорусское наречия и большая полоса переходных диалектов между ними, которая проходит через Москву" (Мельничук О. С., 1966).

Таким образом, к южному диалекту были отнесены слова, распространенные в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской и более южных областях. Соответственно, к северному диалекту были отнесены слова, зафиксированные в областях более северных. Слова, распространенные только в Сибири и Дальнем Востоке во внимание не принимались, но их не было много. Правда, взаимопроникновение лексики этих двух диалектов, связанное с общностью исторического развития их носителей не могло не иметь следствием размытость границ между этими диалектами, что и сказалось при построении схемы родственных отношений славянских языков.

Цитата

Если сравнить полученные данные с данными первых исследований (Стецюк В. М., 1987), то можно увидеть между ними определенную разницу. В частности, в приведенных данных значительно слабее выражена связь между украинским, белорусским и польской языками, а связь между украинским и северным диалектом русского выражена сильнее. Это можно объяснить определенной субъективностью составителей словарей, связанную с их ошибочными представлениями о единстве великорусского, украинского и белорусского языков. Соответственно, в лексический фонд русского языка в свое время было привлечено много украинских и белорусских слов, считавшихся просто южно - или западнорусскими. С другой стороны, к лексическому фонду русского языка было в свое время привлечено много слов, которые к нему и не принадлежат. Особенно негативную роль сыграл здесь словарь русского языка В. Даля (Даль Владимир, 1956). Отдавая ему должное за собранный богатый фактический материал, следует все же отметить, что он считал украинский, белорусский и оба диалекта русского языка единым языком и поэтому с одинаковой пометкой "южн." относил к русскому языку и слова южного диалекта, и слова украинского языка, а пометкой "зап." отмечал также и белорусские слова. Критическую оценку этих отметок В. Даля высказывали уже некоторые ученые, в частности И. Дзендзеливский (Дзендзеливський Й. О., 1969).(...)

Цитата

Однако, несмотря на частичную некорректность исследуемого лексического материала, схема родственных отношений славянских языков, построенная на его основе (см. Рис 38), своей конфигурацией почти не отличается от опубликованной ранее (Стецюк В. М., 1987), за исключением того, что на ней вместо одной области русского языка расположены две области его двух диалектов, а области некоторых других языков несколько передвинулись одна относительно другой.

Цитата

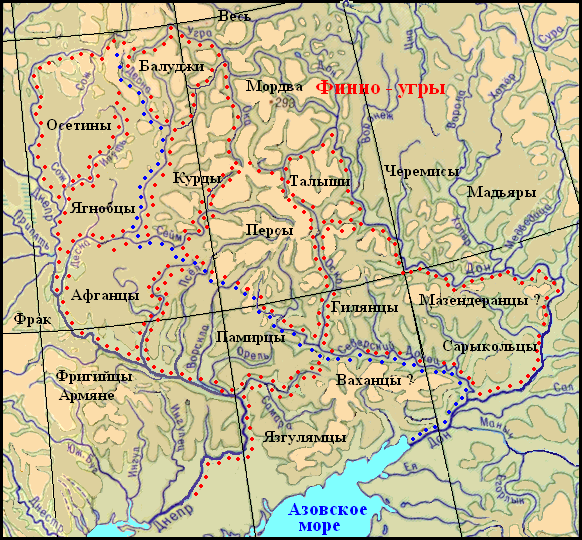

Правда, как и ожидалось, при определении положения областей двух основных русских диалектов возникли определенные трудности. Благодаря тесному историческому развитию этих диалектов количества общих слов с некоторыми другими славянскими языками в каждом них мало разнятся между собою. Кроме того не исключены ошибки автора при отнесении некоторых слов к тому или другому наречию. Полученные графическим построением две области русских диалектов настолько близки одна к другой, что на схеме их можно было бы и поменять местами. В связи с этим при расположении этих в общей схеме славянских отношений были принятые во внимание другие соображения. В частности, фонетические особенности северорусского диалекта (конкретнее новгородско-псковского) дают основания размещать его ближе к польскому языку, чем южнорусский. Кроме того, во внимание была взята указанная выше частичная некорректность лексического материала южного российского диалекта, в который внесены слова, свойственные более западным языкам. Однако, поскольку наново полученная схема родственных отношений славянских языков особенно не отличается от построенной ранее, она довольно хорошо накладывается на то же место на географической карте (см. рис...)

Цитата

Болг - болгарский язык, Бр - белорусский язык, П - польский язык, Ю.-р - южный диалект русского языка, С.-р - северный диалект русского языка, Слв - словенский язык, Слц - словацкий язык, С/Х - сербско-хорватский язык, Укр - украинский язык, Ч - чешский язык.

Цитата

Такое размещение ареалов первичного формирования отдельных славянских языков не противоречит взглядам большинства современных славистов, которые согласны в том, что, во-первых, еще в недрах праславянского языка сформировались определенные образования, из которых позднее развились современные языки, а, во-вторых, что славяне имели свои поселения восточнее Вислы до Днепра или даже далее. Более того, за несколько лет до публикации первых результатов исследований графоаналитическим методом почти точно так же территорию поселений славян определил Мачинский (...)

Далее в источнике говорят о первоначальных ареалах возникновения того или иного славянского, а также балтских языков...(

ссылка)