Войти Создать учётную запись

Кириллица и латиница

#32

Опубликовано 04 Май 2014 - 16:29

Опубликовано 04 Май 2014 - 16:29

А как алфавит связан с патриотизмом?) Они же по-белорусски пишут, а не по-немецки

Сообщение изменено: Ravnur, 04 Май 2014 - 16:29.

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#34

Опубликовано 04 Май 2014 - 16:37

Опубликовано 04 Май 2014 - 16:37

Куча белорусской литературы написано на латинке и мне и в голову бы не пришло проезжая скажем по улице Богдановича, пересекая улицу Купалы в направлении площади Богушевича обвинять всех троих в отсутствии патриотизма

Мне кажется глупости это всё.

Про то что у нас указатели в метро и на кириллице и на латинке я уже где-то писал по-моему.

Сообщение изменено: Ravnur, 12 Июнь 2016 - 10:18.

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#35

Опубликовано 04 Май 2014 - 17:54

Опубликовано 04 Май 2014 - 17:54

В каком-то плане действительно не патриотично

Хотя в Питере тоже много чего дублируется на английском, но это исключительно для удобства понимания туристов.

#36

Опубликовано 05 Май 2014 - 07:06

Опубликовано 05 Май 2014 - 07:06

Про патриотизм я уже писал выше. Главное не форма, а содержание, хотя я наверное был бы против даже гипотетического перехода на латинку в виду бесполезности усилий и затрат. Как говорится "за двумя зайцами погонишься...". Я просто запостил интересный факт.

А латинка потихоньку живёт, даже книги в наше время переводятся фанатами. В этом плане не надо сравнивать с украинским, т.к. у нас ситуация во всех смыслах абсолютно разная.

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#37

Опубликовано 06 Май 2014 - 02:32

Опубликовано 06 Май 2014 - 02:32

В каком-то плане действительно не патриотично

Хотя в Питере тоже много чего дублируется на английском, но это исключительно для удобства понимания туристов.

Я не понимаю, что в данном контексте значит слово ”исторически”. Надеюсь, речь не о летописях и статутах ВКЛ, потому что в ”новобелорусской” письменности основанной на фонетическом принципе оба варианта без проблем существовали вплоть до Рижского мира (и до конца второй мировой на западе страны). Причём на рубеже 19-го и 20-го веков можно смело декларировать полный количественный паритет и дело было в большинстве случаев не в каких-либо политических или идеологических причинах, а просто исходя из наличия шрифтов в типографиях и в том, что многие крестьяне были знакомы с польской графикой и не знали кириллицы. И даже в БССР в 1926 году на Белорусской Академической Конференции по реформе правописания и азбуки в Минске большинство участников (включая первого председателя Совнаркома БССР Жилуновича) высказалось за постепенный полный переход на латинку как единый белорусский шрифт за что потом многие и поплатились в последующий период репрессий.

Если вычеркнуть всё, что было написано латинкой, то белорусов бы как и нации не существовало, наверное. Поэтому я не знаю о какой истории и про какой патриотизм вы говорите. У латинки с историческим обоснованием всё в порядке и она не с потолка упала и не чья-то экстравагантная идея.

У нас как и с религией в этом вопросе настоящий дуализм и это здорово. Даже неофициальная раскладка для клавиатуры для Windows и Mac OS X в сети имеется (а в Ubuntu Linux так вообще из коробки) и системы проверки орфографии для Firefox и Opera.

Сообщение изменено: Ravnur, 06 Май 2014 - 16:13.

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#39

Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 14:22

Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 14:22

Реальной угрозы перехода болгарской письменности на латиницу нет. Русской или греческой - тем менее.

Есть реальная угроза смерти болгарского языка. Через лет сто его наверно не будет. Через лет триста и русского наверно не будет. Однако ето письменности не касается.

Но пока "болгарская мова не сгинела", будут по-болгарски писать кириллицей.

#41

Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 18:35

Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 18:35

Нет, нет, нет! Болгарский язык один из самых древнейших язиков - наследник пеласгийской и фракийской.

#42

Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 18:43

Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 18:43

Христо Тамарин имеет предвид демографические процеси у нас. Наверно, если тренд останет такой, после 100 лет уже не будут люди, говорящие по болгарский.

Конечно, есть и другие тенденции - господство английского язьика (мой дочери - 16 и 11 летние говорят английский как второй язьик, боюсь, что их дети будут говорят как первий, даже если живут и в Болгарии), вьимирание в мировой мастшаб маленкие язьики и т.д.

#44

Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 19:08

Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 19:08

Конечно, есть и другие тенденции - господство английского язьика (мой дочери - 16 и 11 летние говорят английский как второй язьик, боюсь, что их дети будут говорят как первий, даже если живут и в Болгарии), вьимирание в мировой мастшаб маленкие язьики и т.д.

Я думаю и надеюсь что вы приувеличиваете. А то что английский язык второй - это нормально для малых наций. Было время когда второй был турецкий и было время, когда русский. Сейчас английский.Болгарский тогда не пропал и сейчас не пропадёт. Во всяком случае мы и даже наши внуки до этого не доживут.

#45

Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 01:30

Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 01:30

И я надеюсь, что приувеличил.

Но тенденции такие - в 1990 в Болгарии жили 9 млн. человека, в 2011 - 7,2 млн. Власти, конечно не показьивают точние статистики, но упорито говорится, что из всех первокласники болгари уже менше 50%. Осталние - турки и цьигане основно.

#46

Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 07:11

Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 07:11

Первое соображение: глобализация.

Жесткий нажим русского на болгарский длился меньше полвека. Практически не было технологических областей, где русского не избежать, кроме военного дела. Маркс-Енгельс-Ленин-Сталин переводили на болгарский.

Нажим турецкого на болгарский длился долгими веками, однако во время оно хоть женщины сидели дома и женщин турецкий касался слабо. Женщины сохраняли болгарский язык.

Новые технологии и коммуникации требуют английского языка. В следующие десятилетия вся молодежь из болгарского етноса обоих полов будет свободно говорить по-английски. Как и во многих других странах Европы. Когда молодежь обоих полов свободно говорит по-английски, уже не совсем ясен родной язык следующих поколений.

Второе соображение: демография.

Через несколько десятилетий из-за роста цыганского населения и низких показателей рождаемости среди етнических болгар жизнь болгарского етноса в Болгарии станет очень трудной. Наступит момент, когда все представители болгарского етноса разбегутся на все стороны мира. Не более ста лет до етого критического момента.

Сообщение изменено: christo_tamarin, 30 Сентябрь 2014 - 07:49.

#48

Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 14:38

Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 14:38

Прикольно кстати, жалко, что диакритика в русской латинице не используется)

Гаутама Будда.

#49

Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 15:46

Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 15:46

Ну в русском это всё-таки как я понимаю просто транслитерация, а не письменность, для тех случаев когда использование кириллицы невозможно.

Про белорусскую латинку на русском есть такая вот статья неизвестного мне автора (не гуглится

Возможно стоит вынести в отдельную тему.

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#50

Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 15:47

Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 15:47

Однако в середине XVI столетия на белорусских землях быстро развиваются культура ренессанса и процессы Pеформации. Реформация, контр-реформация и сопутствовавшее им распространение просвещения в европейском стиле -- всё это было среди главных факторов, приведших к концу XVI века к значительному ”очищению” архаического белорусского письменного языка от черт церковно-славянского. Начиная с этой же эпохи, всё чаще встечаются и белорусские тексты, выполненные латинской графикой.”

В экспозиции Национального исторического музея в Минске

можно видеть например Привилей короля и великого князя Жигимонта ІІІ Вазы (известного в Польше как Сигизмундус, Зыгмунт Ваза), данный городу Витебску на ”Магдебургское право” (т.е. право городского самоуправления), 1597 года. Сей документ представляет собой пример архаической, или ”старо-белорусской”, латинки. Белорусская латинка XVI-XVII веков во многом напоминала западно-славянские (т.е. старо-чешскую и старо-польскую) системы письма: напр. она использовала ”cz” для передачи [ч], ”sz” для [ш], ”ż” для [ж], ”w” для [в], а также ”y” для передачи как [ы] так и [й] (т.е. напр. ”moj” было бы написано как ”moy”).

С другой стороны, в отличие от напр. польского языка, обычно не делалось различия между буквами "Ł" и ”L”, так что любое ”L” считалось таким же твёрдым звуком, как и (редко употреблявшееся) ”Ł”: напр. там написано "Inflianski" а не "Inflanski". Далее, в отличие от польского, мягкое [т] отображалось как ”t” - а не как ”c”: напр. "wolnosti" а не "wolnosci". Подобным же образом, мягкое [д’] писалось как ”d” - а не ”dz” (напр. ”di” а не ”dzi”, "dedyczny" а не "dziedyczny"). Кроме того, ”старо-белорусская” латинка не употребляла и буквы ”g”, a только ”h” (будучи в этом схожей с чешской письменностью). Когда же требовалось обозначить именно звук [g], его часто передавали на письме как ”kh”: напр. "Khotski" (по-польски писалось "Gotski") - следуя, очевидно, примеру ”старо-бел.” кириллицы, где звук ”g” действительно отображался как ”кг”: ”кгродски”, ”Кготски”, ”Жыкгимонт”, ”кгвалт”, и т.д. Позднее, некоторые часто употребительные иностранные имена, названия и термины, включавшие этот звук, стали пиcаться и с буквой ”g”, напр. "Żygimont", "prawa Magdeburskaho". В то же время, многие окончания, такие как напр. ”ij” (”iy”) у прилагательных, следуют церковно-славянским образцам, хотя и употребляются в ту эпоху уже непоследовательно. Буква ”Е” означает как [э] так и [йэ]. В целом, представляется правильным вывод, что архаичная белорусская латинка первоначально формировалась во многом как своего рода транслитерация с существовавшей в ту эпоху системы (старо-)белорусской кириллицы (см. напр. такие элементы, как употребление ”-ti-” и ”-kh-”).

Большинство сохранившихся древнейших образцов архаической белор. латинки носят юридический характер. Стоит однако отметить, что уже на этой ранней стадии своего развития, старо-белорусская письменность латинским алфавитом не была ограничена только документами на бумаге (или пергаменте), а использовалась также и для широкого спектра прочих официальных и публичных функций. В качестве примера можно привести редкую дошедшую до нас надпись "старо-" белорусской латинкой 1583 г., находящуюся на колоколе,

принадлежавшем некогда церкви дер. Молодово, и выставленном ныне в Музее Старо-Белорусской Культуры при Академии Наук Беларуси, в Минске.

Надпись на архаическом белор. языке латинкой, на колоколе из д. Молодово,

1583 г.

Несмотря на господствовавшее ”кириллическое наследие”, в тот же период XVI-XVII вв., когда язык (старо-) белорусских документов

всё более явно становится сходным с живым белорусским языком, язык этот всё чаще облекается также и в латинскую форму. Кроме многочисленных юридических документов, подобные примеры можно найти и напр. на ”легендах” печатей некоторых белорусских городов. То же можно сказать и о литературном языке, как напр. в ”Хронике Быховца”, написанной также архаичной белор. латинкой (см. иллюстрацию). В то время как древнейший пример ”старо-белорусского” книгопечатания кириллицей датируется 1517 г., очевидно наиболее ранний печатный текст ”старо-бел.” латинкой помещен в публикации 1642 г. озаглавленной: ”Witanie na Pierwszy Wiazd z Krolowca do Kadlubka Saskiego Wilenskiego” [Wilno] (иезуитский анти-лютеранский памфлет).

Как известно, десятилетнее российское вторжение в 1654-1667 гг. опустошило белорусские города, потери достигали 80% городского и 50% от общего числа населения; за этим последовала (Вторая) Северная война, принесшая потери до 25% населения; так что на рубеже XVII-XVIII вв. (старо-) белорусская культурная традиция оказалась в значительной степени просто физически подорванной. Хотя к 1710 г. от ”старо-белорусского” языка, в качестве ”языка суда”, повсюду официально отказались в пользу польского, всё же нельзя утверждать, что белорусская письменная традиция целиком пресеклась в какой-либо период. Сохранилось много документов, написанных или переписанных по-белорусски (латинкой) и в XVIII в., а униатская Церковь печатала некоторые свои издания, напр. сборники гимнов, по-белорусски латинкой. Речь тут идет напр. о таких публикациях, как сборник белорусских гимнов во ”Wzory Doskonałości Panieńskiey…” Супрасль 1772 и несколько выпусков белорусских т. наз. ”Кантычек” латинкой в 1770-х гг. (изд. там же); а также ”Kantyczka, abo nabożne pieśni w narzeczu Połockim” издания Soc. Jes. в Полоцке в 1774 г. Молитвы, напечатанные архаической

белор. латинкой, были помещены напр. в книге "Nauka Dobrey śmierci .. w kościele Societatis Jesu ... w Wilnie", 1754 г.. Любопытным фактом является и то, что ”старо-белорусской” латинкой печатали даже готическим шрифтом, напр.Символ Веры в "Wiara Prawosławna Pismem Świętym ..." Wilno, 1704 & 1747, сс. 9-14. См. также (иллюстрация справа) пример календаря-Пасхалии (восточного обряда) за 1780 г., на смеси церковно-славянского и ”старо-белорусского” языков, напечатанной старой бел. латинкой. Кроме того, сохранилось и несколько рукописей драматического и поэтического содержания, XVIII и начала XIX вв., см. напр. (слева) часть,

написанную старо-бел. латинкой, из рукописного сборника (драмы) Марашевского (1770-е - 1780-е гг.). Между тем, то же законодательство, которое сделало в конце XVII в. польский язык единственным (кроме латыни) официальным языком во всей Речи Посполитой (принято дабы оградить делопроизводство Речи Посполитей от германизации, в связи с избранием немца (саксонца) королём польск. и вел. князем литовск.), подтвердило однако же и юридическую силу всех более ранних документов - на языке оригинала. Таким образом, в XVIII в. официальная копия любого документа выдавалась по-белорусски (естественно, латинкой) - если это был язык оригинала. Ниже, см. два примера такого рода, из собрания Белорусской Библиотеки и Музея им. Ф. Скорины в Лондоне.

Документ, написанный ”старо-белор.” латинкой, копия 1741 г., касательно поместий, унаследованных от князей Менского (sic) княжества.

Документ, касающийся недвижимости, унаследованной от Матея Матевича Пушкина, написанный ”старо-белор.” латинкой, копия 1785 г..

Говоря о белорусской письменности, обычно принято сосредотачиваться только на примерах рукописных и печатных текстов. Существуют однако данные, что ещё долго после официального принятия польского как единственного юридического (кроме латыни) языка, ("старо-") белорусская письменность фактически оставалась в своего рода полу-официальном употреблении - т.е. для формальных нужд прочих, нежели юридические - вплоть до последних разделов ”Речи Посполитой обоих народов”. В качестве иллюстрации можно упоминуть надгробные надписи

конца XVIII в. Например, см. фотографию надгробия из (прежде преимущественно униатского) городка в центрально-восточной Беларуси. На камне высечено: ”1794 […] IHNATKAWA”. Очевидно, что по-польски должно было быть "IGNATKOWA". Предвижу, что некоторые будут всё же настаивать, что надпись сия, мол, по-польски - ”всего лишь” вкралось там две ошибки. Однако представляется, что, тем более при выполнении этого довольно основательного, не рядового, надгробия (единственное там с XVIII в.), было бы естественным ожидать, что мастера придерживались бы такого варианта, какой был принят и рассматривался как правильный в тех краях в ту эпоху, так что вряд ли такое написание можно сразу списать на простую неграмотность. Кроме того, эта ”неправильная польская” надпись подозрительно соответствует тому, каким должно было быть вполне правильное белорусское написание латинкой. Поэтому, принимая также во внимание вышесказанное об употреблении ”старо-” белорусского письма в XVIII в, представляется, что должно признать сию надпись в качестве примера белор. латинки. (Хотя в то время это и не было бы названо ”белорусским” - см. ”Назоў Беларусі” касательно истории употребления названия). К сожалению, пока не существует фундаментального исследования таких ”полу-официальных” надписей в Беларуси той эпохи.

Важной трансформацией в системе белорусской письменности, произошедшей в конце XVIII - нач. XIX в. (т.е. в период,

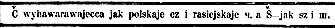

когда бел. язык не имел официального применения), был переход от этимологического к фонетическому принципу в написании. Фонетический принцип получал всё большее распространение среди авторов, писавших по-белорусски в первой половине XIX в - тем более, что большинство белорусскоязычных матерьялов той эпохи носят фольклорный характер, или же стилизованы под фольклор. Так, орфография в белорусских стихах Яна Чечота, напечатанных в Вильно в 1840-х гг., уже явно основана на фонетическом принципе (см. иллюстрацию, ”Da miłych...”). Другим примером белорусского письма (латинкой), основанного

преимущественно на фонетическом принципе, является ”Mužyckaja Prauda” (см. илл.), печатавшаяся

в 1863-4 гг. в период анти-российского восстания, выпуск которой связывается с именем Кастуся Калиновского. Ту же систему находим и в рукописи ”Письма из-под виселицы” Калиновского (см. иллюстрацию).

Несмотря на невозможность легально печатать в Российской Империи по-белорусски (любым шрифтом, а тем более латинским), именно латинке отдавали предпочтение первые белорусские литераторы в своём творчестве и попытках донести его до читателя - и совсем не только по причинам своего близкого знакомства с польской культурой. Во-первых, собственно белорусской кириллической системы письма на то время уже давно не существовало (”старобелорусская” кириллица давно пресеклась). Во-вторых, надлежит помнить, что единственным родом широко доступных народу публикаций по-белорусски в ту эпоху были старые униатские сборники белорусских религиозных гимнов (т.н. Кантычки) ещё конца XVIII в. (известные в некоторых отдаленных местностях аж до начала ХХ в.); эти "Кантычки" могли тогда быть единственным источником собственно белорусской грамотности в народе. Не удивительно поэтому, что, когда Винцент Дунин-Марцинкевич в конце 1850-х гг.

подал прошение в российские цензурные власти, дабы опубликовать свои работы по-белорусски (латинкой), он ссылался на общеизвестный в то время факт, что большинство умевших читать среди простого люда Беларуси были грамотны именно в смысле латинского алфавита - особенно же что касалось крестьян. Хотя Дунин-Марцинкевич не получил такого разрешения (да и рукописей ему, как представляется, не вернули), в нескольких случаях он смог однако обойти цензурный запрет, напечатав в Минске свои произведения по-белорусски - но под польскими титульными листами, напр. ”Dudarz Białoruski”, ”Hapon” (см. иллюстрации). Тем временем, печать по-белорусски развивалось в тот период главным образом в эмиграции; польскоязычные же титульные листы (и предисловия) к белорусскоязычным произведениям встречаются и в эмигрантских публикациях, напр. Rypiński Alexander (1811-1900), "Niaczyścik. Ballada białoruska." Poznań 1853. 2-е изд. s.l. 1853. 3-е изд., 1853., т.к. большинство их читателей имело базовое образование по-польски.

Белорусская латинка середины XIX в. сохраняла традиционные черты, роднившие её с польской письменностью.

Однако во второй половине и особенно в конце XIX в., когда

”отцы основатели” белорусского литературного языка и белорусской литературы публиковали свои работы, латинка уже приближалась всё более к своему современному стандарту. Важной вехой на этом пути стали несколько краковских изданий Франциска Богушевича (см. более про его ”Dudka Białaruskaja” 1891 г.), в которых (следуя некоторым ранним примерам в публикациях Чечота и Дунина-Марцинкевича) в белоруском письменном употреблении было закреплено т. наз. ”у-неслоговое” - т.е. характерное белорусское ”ŭ” (перешедшее позже в кириллицу как ”ў”). Кроме же этой новой буквы, традиционные графические черты, включая ”cz”, ”sz”, ”ż”, сохранялись до реформы 1900-х гг; естественно, ”ć”, ”ś”, ”ź”, ”ń” использовались для передачи мягких ”t”, ”s”, ”z” и ”n” соответственно.

В общей сложности, 38 названий книг было издано по-белорусски (естественно, латинкой) на протяжении XIX в. (сравн. с 191 в 1900-1916 гг.), преимущественно за пределами Российской Империи. Среди этих публикаций были:

- Staraja pryzkazka. Lwуw 1887.

- Bahuszewicz F. Dudka białaruskaja Macieja Buraczka. Krakуw 1891. 2-е издание: Krakуw 1896.

- Bahuszewicz F. Smyk biełaruski, Poznań 1894.

- Bahuszewicz F. Tralalonaczka. Krakуw 1892.

- Hutarka staroha dzieda. Poznań (?), 1861. Paris, 1862.

- Dziadźka Anton, abo hutarka... Wilno (на самом деле, Tilzit), 1892.

- Pieśni nabożnyja. [Warszawa?] 1861.

- Pczycki F. Kryuda i prauda. Hutarka biełaruskaja. S.l. 1863.

- Krуtkie zebranie nauki Chrześcijańskiej. Wilno, 1835.

- Pan Tadeusz. Dwanatcac szlacheckich bylic napisau Adam Mickiewicz. Pierawiarnuu na biełaruskuju haworku Wincenty Dunun-Marcinkiewicz. Wilno, 1859.

- Pan Tadeusz, poemat. Pierałażyu z polskaho na biełaruski jazyk A. Jelski. Lwуw, 1893.

Предпринимались в XIX в.также и попытки выпуска белорусских периодических изданий (латинкой):

- Hutarka dwoch susiedou. Białystok, 1861-1862. (Вышло 4 выпуска).

- Hutorka. Białystok, 1862-3. (Автор и изд. Кастусь Калиновский).

- Mużyckaja Prauda. Białystok. 1862-3 (Кастусь Калиновский, вышло 7 номеров).

- Zmowa-kupis-susistarimas-hromadzki zhowor (ogłoszenie). Zurich. 1870. (Вышел No.1, 15 июля 1870 г., по-белорусски, литовски, и польски).

Кроме того, в 1893 г. в Кракове печаталась листовка-памфлет белор. латинкой, начинавшаяся словами "Haspadary, da was piszym heta apawiadańnie...".

Таким образом, что касается современного белорусского литературного языка, ”ново-белорусской” письменности, литературы и книгоиздательства, то они безусловно возникли, и развивались первые 50 лет своего существования, в форме именно латинского алфавита.

Книгопечатание по-белорусски было фактически запрещено в Российской Империи, тем более после [восстания] 1863 г., кроме как для узкого спектра научных целей в области этнографии. Янка Станкевіч упоминает только один случай, когда кто-то обошел этот цензурный запрет, опубликовав сборник белорусских песен в Санкт-Петербурге в 1890-х гг., латинкой, выдав песни однако за "болгарские". Под видом "этнографической", напечатал русской кириллицей свою стихотворную брошюру в Петербурге и Александр Ельски (1895, см. ниже). Такое положение вещей продолжалось до либерализации российских законов о прессе (после революции 1905 г), когда стало возможным основать ряд белорусских издательств.

Важной вехой для белорусской латинки стала в 1907 г. публикация издательской компанией "Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ" (в С.-Петербурге) нового букваря (латинкой), в котором авторы фактически осуществили модернизацию белорусской латинской графики. Так, следуя сходной (имевшей место значительно ранее) реформе в чешском и словацком написании - авторы ввели букву "č" вместо прежнего "cz" - звук [ч], а также буквы "š" и "ž" для звуков [ш] и [ж] (вместо "sz" и "ż" ) соответственно. Буква "ł" оставалась для твёрдого [л], и "w" оставалась для [в]. Реформа была однако же чисто графической, так что сама система белор. латинки осталась совершенно идентичной той традиции, которая была закреплена у Богушевича (1891).

Другие белорусские издательства, в Вильне, Минске и С.-Петербурге, также последовали этой реформе. Ниже представлены некоторые примеры публикаций белорусской латинкой 1906-1914 гг.

Как результат этой довольно удачной модернизации, такая "обновленная" латинка включала на письме меньшее количество букв,

хотя большее количество значков (диакритиков). Вскоре она стала практически общепринятым стандартом печати, известным как "Наша-Нівская латинка" (т.к. стала популярной в т.ч. благодаря её использованию газетой "Наша Ніва"). Более того, поскольку вскоре оказалось, что подавляющее большинство всех доступных вообще публикаций белорусской латинкой было уже напечатанно именно таким способом,

то это "диакритическая" система не только закрепилась в печати, но и стала господствовать в частной переписке (латинкой), личных записях, и употребляться для любого прочего вида нужд (см. напр. автограф Янки Купалы, "Эпиграмма..." 1910 г.) - включая также и коммерческую рекламу

(см. пример рекламы бел. латинкой с 1912 г.). В общем, эта система служила вполне хорошо нуждам белорусского языка, и используется до сих пор (с минимальными поправками, см. ниже). "Старым" способом (с "cz", "sz") продолжали издавать те, кто не имел технической возможности печатать согласно новому стандарту. Реформу, введшую диакритики, действительно не приняли, правда, некоторые клерикальные издатели, такие как Пачобка и пр. из круга католической газеты "Biełarus". См. ниже пример такой продукции:

В эту же эпоху конца XIX - начала ХХ в., белорусские авторы и издатели начали опыты по созданию также и кириллической системы письма для белорусского языка. Русская грамотность к тому времени уже существенно распространилась в Беларуси (особенно за отсутствием альтернатив) - а издатели были прежде всего заинтересованы в том, чтобы белорусские публикации дошли до как можно более широкого круга читателей. Посему, некоторые белорусские деятели видели необходимость создания белорусской письменности также и русским "гражданским" алфавитом - т. наз. "гражданкой". Первые примеры печати белорусских текстов русскими буквами (напр. стихи Янки Лучыны в русских газетах) обычно целиком следовали русской (этимологической) орфографии практически во всём - включая даже и характерную букву "ять". Другим своеобразным ранним вариантом кириллицы для белорусского языка явились три брошюры, изданные в 1902-3 гг. в Лондоне "Польской Социалистической Партией в Литве". В этих брошюрах белорусские слова переданы однако так, как если бы их сначала написать согласно польской этимологии - а затем просто переписать русским алфавитом. Ни один из таковых способов передачи белорусских текстов кириллицей конечно не может быть признан собственно белорусской кириллицей. Прочие ранние примеры ("ново-") белорусского письма кириллицей, такие как брошюра "Сынок" А. Ельского (1895), сборник стихов Я. Лучыны (СПб, 1903), и кириллическая версия газеты "Наша Доля" (1906), также следуют более или менее последовательно русскому "гражданскому" алфавиту - хотя в самой структуре передачи слов уже проявляется отчетливое влияние системы белорусской латинки того времени. Так, ещё в 1895 г. в С.-Петербурге вышла (стилизованная под фольклор) стихотворная брошура A.J. [Александр Ельский], "'Сынокъ!" Разсказъ зъ праўдзиваго здарэння... 1895 року". В этом издании находим "ятьи" и "еры" согласно русской орфографии, а также буквы "щ" и "и", однако в остальном очевидно влияние латинки, и присутствует уже буква "ў". В (посмертном) издании Янки Лучыны (Неслуховского) "Вязанка", СПб "1903 року", "ять-ей" уже нет, но есть "ер-ы", "щ", "и"; хотя присутствует и белорусское "ў". В целом, несмотря на такие разрозненные опыты с разного рода приспособлениями русской "гражданки" для белорусского языка, белорусская кириллица возникла как система только около 1907 г., когда упомянутые выше издательские компании начали печатать (также и) кириллицей определенного вида. Единый стандарт бел. кириллицы всё же оставался проблемой ещё некоторое время: так, одни использовали букву "и" для звука [и], другие же пользовались буквой "і" - заимствуя однако в остальном русский "гражданский" алфавит того времени (хотя уже и без букв "ять", "ер", "кси", и "ижицы"). В итоге, к концу 1900-х гг. закрепилась своего рода "смешанная" (или даже сказать непоследовательная) система белор. кириллической графики, в которой гласная [i] пишется как латинское (или "десятиричное") "i", в то время как то же, но согласный - [j] - пишется как русское "и-краткое"; закрепилась в конце концов и оспаривавшаяся русская буква "ё". Эта система существует до сего дня.

Следует при этом подчеркнуть, что формирование этой белорусской кириллицы практически повторило историю с возникновением "старо-белорусской" латинки - только наоборот.

Как некогда архаическая белор. латинка возникла во многом как транститерация со "старо-белорусского" кириллического написания, - так и "ново-белорусская" кириллица сложилась по существу как транслитерация с системы ("ново-") белорусской латинки - унаследовав при этом все её характеные черты.

Это становится вполне очевидным из сравнения напр. того, как эти две системы передают мягкость "д" и "т". Мягкость их передаётся отлично от мягкости всех других звуков - причем идентично в бел. латинке и (следуя ей) в бел. кириллице. А именно, в белорусской латинке XIX в. мягкое "d" на письме передавалось, схоже с польским, как "dz" (т.е. "dź"). В ("ново-") белорусской же кириллице это было просто транслитерировано с латинки, передавая любое мягкое "д" как "дз" (т.е. "дзь") - и никогда как "дь". Подобным же образом, написание в бел. латинке мягкого "t" есть "ć" - и бел. кириллица заимствует эту структуру из латинки, обозначая любое мягкое "т" как "ць", и никогда как "ть". Само название "латинки", содержа мягкое "т", пишется через (латинское) "c" в бел. латинке - и соответственно "ц" в бел. кириллице: т.е. "лацінка". Далее, ("ново-") белорусская кириллица заимствовала "Богушевичево" "ŭ": его "зеркальное отражение" в бел. кириллице выглядет как "ў", что и стало, таким образом, характерной чертой бел. кириллицы (этой буквы не существует в иных системе кириллицы, что не удивительно). Кроме того, в некоторых ранних бел. изданиях кириллицей не употребляется русского "ё" ( - этой буквы нет в латинке), а буква "о" йотируется с "и", следуя, опять же, латинке. (Списать напр. эти "дзь", "ць" и "ў" только на "фонетический принцип", т.е. на "дз-эканьне", "ц-канье" и "ў-канье" в белорусском произношении, невозможно: "классическая" бел. кириллица следует "фонетическому принципу" там, где ему следовала латинка, и отступает от него там, где латинка отступала; советская бел. кириллица (1933 г.) пошла правда немного "своим путем...").

Так что можно даже утверждать, что белорусы пишут, в смысле системы, всё ещё латинкой - даже когда пишут кириллическими буквами.

На протяжении двух первых десятилетий ХХ в. латинка и кириллица сосуществовали в белорусской письменности. Многие книги даже печатались в двух вариантах - часть тиража латинкой, а часть кириллицей.

Обе системы использовались и в периодических изданиях. Вышеупомянутые газеты "Наша Доля" и "Наша Ніва" издавали часть тиража каждого номера латинкой - и часть кириллицей. В 1910 г., в виду финансовых затруднений, "Наша Ніва" впервые рассматривала вопрос о переходе целиком на какой-либо один из вариантов. Редакция провела опрос подписчиков насчет их предпочтений в смысле шрифта. Оказалось, что большая часть подписчиков предпочитала читать кириллицей, в то время как также значительная, хотя меншая часть, предпочитала газету латинкой. Кроме того, опрос показал, что многие из тех, кто предпочитал читать латинкой, были бы склонны читать "Нашу Ніву" даже и в том случае, если она будет далее выходить только кириллицей; однако же среди сторонников кириллицы оказалось не так много таких, кто стал бы читать белорусскую газету только латинкой. "Наша Ніва" продоложала издаваться в двух вариантах ещё до ноября 1912 г., когда новый финансовый кризис заставил выбирать. Редакция объявила, что вынуждена либо закрывать газету - либо же печатать только один вариант, поскольку, мол, каждый номер имел двойную себестоимость. Принимая во внимание результаты опроса 1910 г., выбор был сделан в пользу кириллицы. Однако календари и приложения "Нашей Нівы" продолжали и далее выходить латинкой и кириллицей.

Распространено мнение, что предпочтение в пользу кириллицы либо латинки было - при

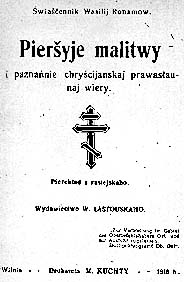

прочих равных - основано на религиозной принадлежности, т.е. что римо-католики якобы предпочитали латинку, православные же - кириллицу. В некоторых случаях это могло иметь косвенное значение, т.к. первоначальная грамотность читателей была поневоле основана на польском или русском языке, и, в то время как среди грамотных католиков в Беларуси в начале ХХ в. практически все были знакомы с кириллицей, среди грамотных православных знакомых с латинским алфавитом было в ту эпоху значительно меньше. Но всё же представляется, что намного большее влияние, чем вероисповедание, оказывала общая культурная ориентация: латинка ведь использовалась и в некоторых православных публикациях, напр. "Pieršyje malitwy i paznańnie chryścijanskaj prawasłaunaj wiery", изд. в 1918 г. (см. иллюстрацию далее ниже.)

Кроме книг, несколько белорусских периодических изданий также выходило латинкой - либо ж латинкой печаталась одна из двух версий:

- Biełarus. Tydniowaja katalickaja hazeta. Вильно, 1913-1915: только латинкой.

- Homan. Biełaruska-Wilenski czasopis. Вильно, 1916-1918: только латинкой.

- Kołas biełaruskaj niwy. Гродно, 1913: только латинкой, небольшим тиражем.

- Krynica. Biełaruskaja hazeta. No. 1-6, 1917: только латинкой.

- Nasza Dola. Вильно. 6 выпусков в 1906 г. Выходила в латинковым и кириллическом вариантах. Так напр. первый номер вышел 6000 экз. кириллицей и 4000 латинкой.

- Naša Niwa. Вильно. Латинковая и кириллическая версии выходили с 1906 по 18/31 октября 1912 г.; только кириллическая версия продолжала выходить до августа 1915 г.

- Świetač. Biełaruskaja štotydniowaja hazeta. Петроград, No. 1-7, 1916 - латинкой.

Несмотря на сосуществование кириллицы и латинки в белорусской письменности того времени, представляется,

что латинская традиция рассматривалась в ту эпоху всё ещё как имеющая своего рода большую "легитимность" (очевидно, в качестве первоначальной для совр. белор. языка). Так например, когда в 1915 г., заняв Вильну, командующий Пауль фон Гинденбург признал, от лица германских императорских вооруженных сил, официальный статус за белорусским языком (впервые после более чем двухсотлетнего перерыва!) - он признал таковой статус именно за "латинковой" версией белорусской письменности. Поэтому, когда придет время поставить за это памятник фельдмаршалу фон Гинденбургу в Беларуси, будет справедливым начертать там его имя именно латинскими буквами (шутка). Подобным же образом, однин из первых (или первый) международный словарь, включивший белорусский язык -- "Sieben-Sprachen Wцrtbuch: Deutsch / Polnisch / Russisch / WeiЯruthenisch / Litauisch / Lettisch / Juddisch. Herausgeben in Auftrage des Oberbefehlshabers Ost. Verlag: Presseabteilung Oberbefehlshabers Ost" [1918] -- также представлял белорусские слова в их написании латинкой. Отсутствие кириллических шрифтов, или незнакомство немцев с кириллицей, не может тут служить объяснением, т.к. русские слова в том же словаре напечатаны - естественно - кириллицей.

В восточной части Беларуси, которая в 1921 г. отошла к СССР , латинка никогда не употреблялась, по крайней мере официально или открыто. Автору однако не известно о каком-либо формальном запрете на латинку в под-советской Беларуси. Более того, вопрос о том, какая из двух систем является более подходящей, всё ещё открыто обсуждался в прессе в 1920-х гг., и ему было уделено значительное внимание на Академической Конференции по белорусскому языку в Минске в 1926 г. Сторонником латинки в БССР был, между прочим, первый Председатель Совнаркома БССР Жилунович (Жылуновіч, Цішка Гартны). "Окончательным" же аргументом сторонников кириллицы было то, что, поскольку Россия является естественным лидером мировой пролетарской революции, то и русский кириллический алфавит есть естественной основой для письменности всемирной пролетарской культуры будущего, не говоря уже про белорусов. В то время как сторонники латинки в БССР ссылались на напр. на лингвистическую целесообразность, противники её приводили свои доводы главным образом из области "классовой борьбы" и коммунистической идеологии - так что спор был действительно неравный...

"Прежде всего необходимо решить, кто больше заинтересован в реформе алфавитов на основе латинки - пролетариат или буржуазия?.." - вопрошал, например, известный белор. литератор и публицист того времени Уладзімер Дубоўка в своей брошюре 1926 г. "Кірыліца ці Лацініка?". Он страстно выступал против латинки в белорусском языке, отвергая её как нечто "буржуазное" и "империалистическое", несвойственное пролетарской "культуре". И вообще, полная ненужность латинки для белорусов, настаивал Дубоўка, так же очевидна, как совершенно ненужно например метро (ещё в проекте) в Москве (!!) В то же время, он ратовал за модернизацию белорусской кириллицы, вводя напр. новые буквы для передачи звуков, обозначаемых ныне как "дзь" и "дж".

Однако подобные дебаты (равно как и изобретение неких новых, "нерусских", значков в кириллице) рассматривались советским коммунистическим руководством вообще как довольно подрывная деятельность сама по себе, и не могли продолжаться во время, когда сталинский террор набирал размах. Публикации в под-советской Беларуси после 1933 г. уже категорически утверждали, что латинка представляет собой не что иное, как "высшую степень контр-революции", т.е.:

... и т.д. С начала 1930-х гг., участники вышеупомянутой Академической конференции репрессировались, и к 1938 г. были уже практически все расстреляны. Владимир Дубовка же оказался в сталинских каторжных лагерях в Сибири, где провёл десять лет.

В западной же Беларуси, ставшей с 1921 г. частью Польши, оба алфавита продолжали свободно сосуществовать.

Польские власти относились к белорусской культурной деятельности как таковой без сочуствия, и не проявляли интереса к внутри-белорусским дебатам об алфавитах. Первая редакция Белорусской Грамматики для Школ Браніслава Тарашкевіча (ещё в 1918 г.) вышла в двух вариантах - кириллицей и латинкой. В "классическом" издании Грамматики (Вильно, 1929 г.), которая кодифицировала грамматику белорусского литературного языка на тот момент, представлены как "беларускі альфабэт" так и "biełaruskaja abeceda", хотя основным шрифтом данного издания является кириллица.

Проблематика двух алфавитов обсуждалась также и в западно-белорусской прессе. Однако, в отличие от БССР , с доминировавшими там доводами "классовой борьбы", западно-белорусские дебаты по этому вопросу вращались гл. обр. вокруг выбора между целесообразностью пользования латинкой - как алфавитом, на котором пишет Европа и весь западный мир, и желательностью сохранять кириллицу - как черту, дополнительно подчеркивавшую отличие белорусского языка от официального польского. Так, некоторые авторы, напр. Констанция Скирмунт (в брош. Fascynacja nazwy i potęga litery, Wilno 1928) настаивали на том, что, во-первых, белорусский народ вряд ли сможет полностью присоединиться к современной европейской/западной цивилизации и воспользоваться её достижениями, если только прежде всего не вырвется на волю из российской "евразийской" зоны влияния (тем более коммунистической). Во-вторых же, народ белорусский вряд ли сможет из этой руссо-евразийской зоны освободиться, если не откажется вначале от путающего "дву-азбучья" и не примет для себя латинку в качестве основной системы своей письменности. Посему, писала Констанция Скирмунт, для белорусского народа сама кириллическая азбука как таковая является в этом смысле "враждебной его свободе"... Однако же, особенно в конце 1930-х гг. - как реакция на польскую ассимиляционную риторику и политику - многие белорусы в довоенной Польше стали действительно рассматривать кириллицу как именно особый белорусский алфавит, и к началу войны (1939) именно кириллической письменности стало отдаваться политическое предпочтение белор. интеллигенцией в западной Беларуси.

Таким образом, значительное количество различных публикаций в Западной Беларуси продолжало издаваться белорусской латинкой.

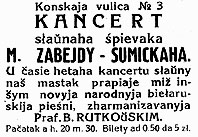

Заслуга в этом принадлежит прежде всего усилиям лидеров движения Белорусской Христианской Демократии, таких как ксёндз Адам Станкевіч, кс. В. Гадлеўскі, и др. Наиболее значтельным периодическим изданиями такого рода были "Krynica" и "Chryścijanskaja Dumka". Обе были основаны первоначально как католические публикации, но в 1930-х были вынуждены трансформироваться в формально светские, под давлением определенных (недружественно расположенных) польских церковных властей. (Новой чертой белорусских периодических публикаций стало то, что матерьялы как кириллицей так и латинкой нередко помещались там рядом, в одной газете или журнале (в отличие от прежней практики издания двух вариантов одного номера): напр. "Крыніца", "Шлях Моладзі"). См. примеры (объявления из "Chryścijanskaj Dumki") на иллюстрациях:

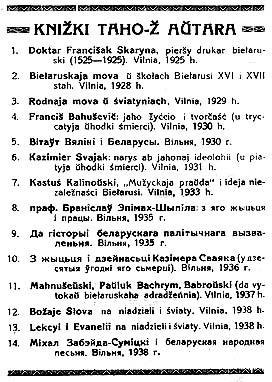

Также и значительное количество книг в довоенной зап. Беларуси печаталось белорусской латинкой, главным образом в Вильно (кроме того, такие издания выходили напр. в Праге). Как следует из статистики, приведенной в книге J. Turonek, "Książka białoruska w Drugiej RP" (Warszawa 2000), доля публикаций латинкой среди общего числа белорусских книжных титулов вышедших в 1921-1939 гг. составляла около 35,5%.

Опять же, надлежит признать заслугу в этом партии Белорусской Христианской Демократии, основавшей белорусское издательство им. Франциска Скорины в Вильне. Поскольку такие авторы как напр. кс. Адам Станкевіч

были священниками, им требовалось разрешение католических церковных властей для опубликования многих своих работ религиозного характера (такая же практика существовала и для переводов религиозных авторов, напр. Фомы Кемпийского); разрешения эти они легче получали во Львове чем в Вильне, и по этой причине Львов указан в некоторых случаях как место публикации. Фактически же, Вильно являлось местом печати очевидно всех подобных изданий.

Было бы однако неверно заключить, что латинкой пользовались в Западной Беларуси в тот период исключительно римо-католики, или же что католики писали по-белорусски только латинкой. Во-первых, сами католики относились к латинке без фанатизма. В 1929 г. например проблематика шрифта обсуждалась на страницах "Biełaruskaj Krynicy" (официальный орган партии Белорусской Христианско Демократии), с коего времени публикации БХД стали включать статьи как латинкой - так и кириллицей (см. про это в А. Stankievič. Biełaruski Chryścijanski Ruch). Во-вторых, латинкой продолжали печататься многие работы литературного и проч. содержания, вообще не имевшие никакой религиозной окраски. И в конце концов, белорусской латинкой, кроме римо-католических изданий, печатались также и униатские (напр. журнал "Złučeńnie", 1938), протестантские и даже православные публикации - см. иллюстрации:

Православное (1918), методистское (1925) и католическое (1927) издания белор. латинкой.

В конце 1930-х гг. произошла последняя графическая трансформация в бел. латинке, связанная с тем, что некоторые издатели, очевидно во избежание весьма ненавистных некоторым белорусам в то время признаков "польскости", начали отказываться от исторического "w" в пользу "v" (для звука [в] ) - что и стало господствующей практикой во второй половине 1930-х гг. Этот процесс формально завершился, когда, уже

во время Второй Мировой войны, в латинковой версии нового школьного учебника орфографии (Biełaruski Pravapis) Язэпа Лёсіка (Минск, 1943; позже переиздан в США) буква "w" уже полностью отсутствовала.

Автору не известны какие-либо белорусские публикации послевоенного периода, где бы "w" использовалось в качестве [в], кроме нескольких случаев опечаток. Что же касается белор. публикаций военного

периода, то подавляющая часть их напечатана кириллицей, хотя и к латинке относились тогда довольно терпимо. Употребление латинки в Беларуси особенно сократилось с 1943 г., поскольку влиятельная ультра-православная группа среди белорусского политического актива старалась убедить немцев, будто латинка - это "польская интрига". Однако см. объявление, напечатанное латинкой в 1944 г. в целиком кириллической (к тому времени) газете ”Раніца" (белорусская газета в Берлине).

С середины 1940-х гг. и до пачала нового белорусского возрождения конца 1980-х, печать белорусской латинкой продолжалась

только в эмиграции. Во многих ситуациях причиной было единственно отсутствие технической возможности издавать кириллицей, однако в некоторых случаях, как представляется, это было всё же делом принципа (напр.

публикации Вацлава Пануцэвіча в Чикаго). Значительное белорусское книгоиздательство латинкой было развернуто в Риме в 1940-70-х гг., гл. образом усилиями кс. д-ра Петра Татарыновіча, директора белорусской службы Радио Ватикана. С 1950 по 1975 гг. он выпустил 120 номеров белорусского журнала "Źnič". Среди его изданий бел. латинкой - кроме нескольких переводов Св. Писания, литургических и богословских публикаций - были также и напр. белорусский перевод "Quo Vadis?" Генриха Сенкевича (1956) (см. илл.) и поэма "Kałychanka" Рыгора Крушыны (1963). В числе публикаций некоторых других белорусских издательств того времени также имелись как книги целиком латинкой, так и такие, где часть текстов печаталась кириллицей - а часть латинкой, напр. несколько изданий "Заранка" в Нью Йорке (1960-70-е гг., см. илл. "Krajovy słoŭnik Łahojščyny", выше).

В послевоенном СССР употребление белорусской латинки рассматривалось бы как что-то очень подрывное, националистическое, и глубоко анти-советское. Только прибалтам была оставлена такая привилегия. Тем не менее, любопытным является тот факт, что иногда бел. латинка использовалась также и в под-советской Беларуси. Позднейшая такая известная автору надпись белор. латинкой, на надгробии в дер. Клюшчаны Островецкого р-на датируется серединой 1970-х гг. (!)

Со времени восстановления независимости Беларуси в 1991 г., некоторые усилия делались и для возрождения латинки - этой первоначальной формы письменности современного белорусского языка. Например, возрожденная газета

"Наша Ніва" выпустила в 1993 г. один номер целиком латинкой (см. иллюстрацию ниже)

- где так были напечатаны не только статьи, но даже и все коммерческие объявления (см. илл.). Отдельные статьи латинкой иногда появлялись в "Нашей Ніве" вплоть до недавнего времени. Три выпуска возрожденного журнала "Chryścijanskaja Dumka - Хрысьціянская Думка" (см. илл.) также содержали отдельные статьи латинкой.

В начале 1990-х гг. около десятка брошюр (латинкой) были факсимильно перепечатаны с изданий 1920-х - 30-х гг. Однако, возрождение латинки существенно затормозилось после 1995 г., когда режим Лукашенко вернул русский в качестве официального языка и начал практическое изгнание белорусского языка, в любой его форме, из всех областей государственной и общественной жизни Беларуси. Не смотря на это, уже в 1998-99 несколько статей латинкой было опубликовано в журнале "Спадчына" (см. илл.).

Некоторое количество материалов латинкой было помещено в последние годы также в журналах "Arche" и "Arche-Скарына". Латинкой же печатался ряд нерегулярных малотиражных изданий (напр. газета "Litva"). Другим интересным примером являются разнообразные частные объявления латинкой, появляющиеся почти в каждом номере "Нашей Нівы" (в 2000-2001). И наконец, нередко можно встретить публикации белорусской латинкой на интернете: существует даже общедоступная он-лайн программа для перевода белорусских веб-сайтов из кириллицы в латинку.

Письмо латинкой, или по крайней мере такой навык, постепенно становится своего рода признаком "хорошего вкуса" в среде молодых белорусских интеллектуалов. Однако несколько десятилетий неупотребления латинки в Беларуси привели к тому, что проблемой в настоящее время стало также и то, какой латинкой следует пользоваться. Неясности в этом вопросе оказались весьма вредны. Например, во время организационнога съезда Молодого Фронта (в то время, молодежной организации Белорусского Народного Фронта) в сентябре 1997 было предложено принять латинку в качестве единственной официальной графики этой организации. Это предложение однако было отклонено, в том числе и по причине споров о том, как именно должна выглядеть современная белорусская латинка.

Во-первых, остаются старые разногласия насчет правописания в случаях, когда "і" следует за гласной. Традиционной орфографией является напр. "akademii", "Rasiei", "racyi", "dla ich", однако же некоторые послевоенные издатели в эмиграции печатали это как "akademiji", "Rasieji", "racyji", "dla jich", и некоторые в Беларуси считают это правильным. Во-вторых, некоторые в Беларуси настаивают на том, чтобы "обновить" старую латинку, с целью сделать её, мол, более пригодной для современных нужд, или же "упростить" её. Существует в этой связи довольно активная группа, требующая заменить букву "ŭ" (так наз. "у-неслоговое") на букву "w" (поскольку мол эта буква всё равно осталась "не у дел" с конца 1930-х). Их аргументом являлось также и то, что этой буквы "ŭ" не было в стандартной компьютерной таблице символов, что затрудняло издательство, и т.д. Однако такой довод отпал после появления шрифтов "Unicode", как например для MS Office 97, а также кодировки UTF-8 для Netscape и MS Explorer для интернета. Чтобы узнать, может ли Ваш компьютер отображать эти символы, см., правильно ли показаны буквы бел. латинки:

Ćć-Čč-Łł-Ńń-Śś-Šš-Ŭŭ-Žž-Źź.

Кроме того, представляется, что, если бы правильное отображение буквы "ŭ" было невозможным, то можно повсюду писать "u" - поскольку в белорусском языке "у" всегда переходит в "ў" перед гласным (кроме известных случаев заимствованных слов).

Некоторые предлагают упразднить букву "Ł" - якобы для большей простоты и единообразия в передаче мягкости согласных, хотя не вполне ясно, как предлагается тогда передавать разницу между напр. "стол" (stoł) и "потолок" (stol). Предлагается также писать букву "g" вместо "h" во всех белорусских словах, независимо от разницы в произношении двух звуков, которые эти буквы ныне обозначают - в бел. кириллице, буквы "ґ" и "г". Наиболее оригинальной идеей является, очевидно, предложение заменить сочетание "ch" в бел. латинке (звук [х] ) на кириллическую букву "х", поскольку мол похожая на неё латинская буква "х" (икс) в бел. латинке всё равно не употребляется, разве что факультативно в иноязычных именах и названиях.

Конечно, подобные расхождения и "оригинальные идеи" скорее всего отпадут сами собой, как только (и если) будет опубликовано достаточное количество текстов белор. латинкой определенной версии, что, таким образом, практически возродило бы её публичное употребление - и одновременно "явочным порядком" утвердило бы определенный стандарт, как это произошло в начале ХХ в. На этот же момент можно посоветовать придерживаться "классической" ("Наше-Нівско-Тарашкевічевой" без w) версии латинки; так, по крайней мере, поступает автор.

Говоря о применении и практических выгодах латинки, стоит указать прежде всего на то, что она может (и даже должна) быть использована для передачи белорусских имен, названий и слов, когда необходимо это делать латинским алфавитом, напр. в иноязычном тексте. Является естественным, что поляки, чехи, словаки, хорваты, словенцы, немцы, французы, испанцы, и вообще все те, кто имеет свою национальную версию латинского алфавита, накогда не транслитерируют свои названия и имена скажем на английский язык, напр. согласно некоей там "системе транслитерации библиотеки Конгресса США" - а всегда пишут их так, как эти слова пишутся латинскими буквами на своём языке, с диакритиками или без. И поскольку белорусы (как, надеюсь, убеждает сей текст) имеют собственную традицию и систему латинки, то и они, на тех же основаниях, вполне могут, и должны, поступать так же. Например БНФ (Белорусский Народный Фронт) давно придерживается такой практики передачи бел. имен и названий во всех (насколько известно автору) своих документах на иностранных языках.

Официальное использование латинки в Беларуси для таких целей могло бы стать первым шагом к её официальному возвращению/признанию. Вторым шагом могло бы стать признание латинки в качестве параллельной официально-приемлимой системы письменности вообще, так что те, кто хотел бы ею пользоваться, имели бы такое право, а школьная программа знакомила бы учеников в школах с принципами белорусской латинки. Хотя, насколько известно автору, официального запрета на латинку никогда не налагалось, допуск латинки в школьные программы, а также признание законной силы за документами, написанными бел. латинкой, очевидно потребует принятия некоего законодательного акта. Что же касается пользы, которую от признания латинки Беларусь могла бы получить в более долгосрочной перспективе, то близкое знакомство населения с латинкой может напр. облегчить белорусам овладение европейскими языками и контакты с регионом Европейского Союза, упростить доступ и ускорить знакомство с мировыми потокам информации, и так всесторонне содействовать развитию способности Беларуси быть "мостом между Европой и Россией", в широком смысле укрепляя её европейское самосознание, и т.д.

Согласно же более радикальным, чем у автора, мнениям, аргументы, изложенные Констанцией Скирмунт в 1928 г. (см. выше), остаются вполне действительными и до сих пор.

Поступают некоторые сигналы, что, даже под режимом официальной ре-руссификации Лукашенко, усиливается тенденция, возможно даже в структурах, близких к гос. власти, в пользу ограниченного признания латинки, т.е. для целей международного написания белорусских имен и названий. Согласно информации в книге "Беларускія имёны" (Минск 2001, словарь белорусских имен, представляющий их написание как кириллицей так и ["классической"] латинкой), Республиканская топонимическая комиссия при Национальной академии наук Беларуси, "совместно с Госкартгеофондом [Респ. Беларусь] готовит словарь названий населенных пуктов", в котором (некое?) написание белорусских названий латинкой будет представлено вместе с написанием их кириллицей. Однако, до тех пор пока этот словарь не опубликован, остаются некоторые сомнения насчет того, какое именно написание латинским алфавитом будет там подано, т.к. напр. на некоторых картах, изданных в Беларуси в середине 1990-х, названия были написаны не белорусской латинкой, а странной системы латинских букв, очевидно подобранной самами издателями.

Трудно пока предсказать, какое соотношение в употреблении этих двух способов белорусской письменности может сложиться в будущем. Однако автор хотел бы надеяться, что и для белорусской латинки могут прийти лучшие времена. Как предварительное условие, однако, необходимо ещё добиться более светлых перспектив для самого белорусского языка как такового - и для Беларуси вообще.

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#51

Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 20:21

Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 20:21

Ета апология славянской азбуке, написана 1100 лет назад...

на каком языке этот текст?

#52

Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 19:43

Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 19:43

1. Хотя на русском в интернете пишу через транслит, т.е. латинскими буквами +некоторые спецзаморочки, но читать по-русски (может и по-славянски) латиницей меня очень напрягает и даже бесит. Такие тексты просто игнорирую. Может это дело привычки (?)

2. Считаю что латышский вариант латинского алфавита, довольно удачное решение. Например и русский довольно полно можно отображать. Исключения буквы: э, ы

#54

Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 20:40

Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 20:40

Одна транслитерация буквы Щ чего стоит.

HO Bo/\IIIE BECNT BOT TAKOI TPAHC/\NT.

Гаутама Будда.

#55

Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 20:53

Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 20:53

Я с большим трудом читаю русскую латинницу, только в самых крайних случаях. Но не думала, что тебя, Скалагрим, это так напрягает.

#56

Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 21:04

Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 21:04

Но это, пожалуй, единственная причина, сейчас на всех девайсах есть русская клавиатура.

UPD: Я нашёл в вк целое сообщество, довольно активное: http://vk.com/russkaja_latinica

Гаутама Будда.

#57

Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 02:11

Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 02:11

Польский текст на кириллице. Тоже самое на латинке глаза сломаешь, при этом латинский алфавит для меня не чужд. https://ru.wikipedia...

Поврóтъ Таты, пр̌езъ А. Мицкевича

Пóйдзьце о дзятки, пóйдзьце вшистке разэм

За място, подъ слупъ на взгóрэкъ,

Тамъ пр̌едъ цудовнымъ клęкнийце образэмъ,

Побожне змóвце пацёрэкъ.

Тато не враца ранки и вечоры

Вэ Лзах го чекамъ и трводзэ;

Розлялы р̌еки, пэлнэ звер̌а боры,

И пэлно збóйцóвъ на дродзэ;-

Слышąцъ то дзятки бегнą вшистке разэмъ

За място подъ слупъ на взгóрэкъ,

Тамъ пр̌едъ цудовнымъ клęкая̨ образемъ,

И зачиная̨ пацёрэкъ.

Цалуя̨ земę, потэмъ въ Имę Ойца,

Сына и Духа свęтэго,

Бąдзь похвалёна пр̌енайсьвęтша Трóйца

Тэразъ и часу вшелькего.

Сообщение изменено: Тренята, 03 Октябрь 2014 - 02:11.

#58

Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 07:13

Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 07:13

Разных звуков очень много, но при этом в каждом из языков фонем не так много. Сама идея создать универсальный алфавит для всех языков кажется мне абсурдной. Зачем в русском языке нужны отдельные символы для /т/ и /т'/? Чтобы человек, не знающий русского языка мог правильно прочитать слово, не заглядывая в словарь? Зачем?

Использование диактрических значков мне тоже не нравится. Снижает "читабельность" текста. Сейчас много устройств с небольшим экраном и, соответственно, мелким шрифтом.

Есть несколько спец-символов, которых нет в русской раскладке. По-моему, лучшее решение этой проблемы - добавление ещё одного вертикального ряда кнопок на клавиатуру (слева от 1/й/ф/я/a). Ну а англичане могли бы использовать этот ряд для новых символов, заменяющих дифтонги

#59

Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 09:51

Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 09:51

2. Считаю что латышский вариант латинского алфавита, довольно удачное решение. Например и русский довольно полно можно отображать. Исключения буквы: э, ы

Привычка, Процитирую самого себя из прошлогоднего поста:

Отдельные фразы на латинке среди кириллического текста и мне режут глаз, хотя тот же английский в моей жизни присутствует ежедневно, т.к. на работе всё общение на нём, т.е. дело не в алфавите.

Но вот если на латинке прочитать какую-нибудь книгу целиком, то начинаешь и читать ничуть не медленнее и писать. У меня даже некоторые стихотворения классиков в голове именно на латинке "запомнены".

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#60

Опубликовано 18 Июнь 2015 - 14:20

Опубликовано 18 Июнь 2015 - 14:20

Посетителей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх