В центральной части ареала численность и плотность населения велика, группы многочисленны и самих групп много. Этим, собственно, и определяется "центр". Фактически, это не географический центр расселения, а именно территория с максимумом ресурсов, позволяющим прокормить большое население. Бóльшее население подразумевает бóльшую изменчивость, конкуренция тоже делает своё дело, при этом условия среды по определению самые благоприятные – иначе тут не было бы столько народу и это был бы не "центр" – что в совокупности ускоряет прогресс. На окраинах условия похуже, жизнь трудна, численность мала, а потому якобы сохраняются примитивные или, в более корректном варианте – "протоморфные" или "недифференцированные" черты.

Под такими загадочными словами понимаются древние признаки, присущие предковым популяциям.

То есть, тогда как в бóльшей части популяций потомков, живущих в "центре", идёт некоторый прогресс, а признаки успевают поменяться, на "периферии" наблюдается застой и сохраняются исходные особенности.

В качестве "протоморфных" и "недифференцированных" поминались восточноафриканская и уральская раса, сохранение "недифференцированных" черт постулировалось для полинезийской расы и американских индейцев.

Например, долихокрания, сильно развитое надбровье, умеренная уплощённость лица и малая частота эпикантуса – "протоморфные" признаки протомонголоидов, сохраняющиеся и поныне у американских индейцев. У монголоидов они успели развиться в брахикранию, слабое надбровье, сильную уплощённость лица и большую частоту эпикантуса. Процесс изменений вполне чётко прослеживается на сериях черепов из Китая, а на сериях американских черепов вовсе неочевиден.

Каков же механизм этих процессов? Какова связь между численностью групп и скоростью морфологических изменений? Всегда ли жизнь на окраине означает застой и сохранение "протоморфности"?

Изменение признаков может происходить двумя путями – в процессе адаптации к условиям среды или в результате генетико-автоматических процессов, зависящих только от численности популяции и разного рода случайностей.

Антропогенез.РУ

А что у европеоидов?

Развитие земледелия в небольшом регионе дало преимущество отдельным группам, быстро выросшим в численности, а быстрое истощение почв толкало их на дальние миграции, в том числе в Северную Африку, Южную Европу и на восток – вплоть до Северной Индии. Этими миграциями в немалой степени было обеспечено единство индосредиземноморской расы. Весьма способствовали ему же торговля и постоянные войны. Земледелие – непростой способ добычи пропитания, он требует усложнения культуры; кроме того, он требует осёдлости. У земледельцев частенько накапливаются излишки. А раз есть много всего вкусного и ценного, хранящегося в одном месте, всегда найдутся желающие взять это бесплатно. Торгово-военные походы, сопровождающиеся в числе прочего захватом пленных – немалый фактор расовой нивелировки.

На Ближнем Востоке ассирийцы к тому же были изобретателями депортации: покорённые народы переселялись на новые земли, чтобы в заботах об устройстве на чужбине у них не возникало желания восстать.

Ясно, что и до земледелия население средиземноморской полосы было более-менее родственным, что понятно, раз тут нет непреодолимых географических барьеров и территория представляет собой экологический континуум. Но достаточно сравнить разные скелеты из гротов Гримальди – крайняя разнородность – и современных жителей гораздо более обширного региона Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока – крайнее сходство, чтобы убедиться в великой нивелировке, произошедшей за последние 20 тысяч лет. К тому же в последующем многочисленные масштабные войны с одной стороны – стирали с лица Земли целые народы, с другой – распространяли конкретные расовые варианты на гигантские территории.

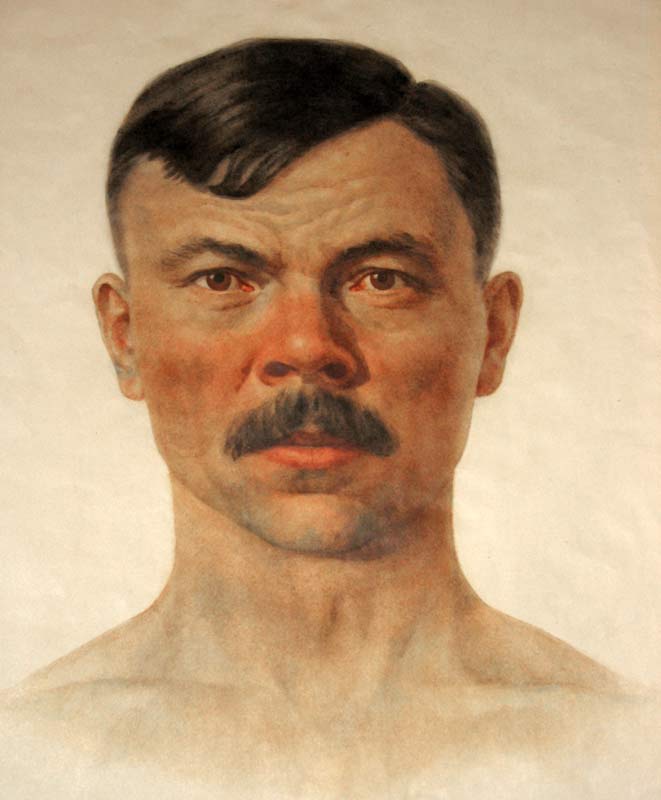

Саам.

Лекционный плакат кафедры антропологии биофака МГУ.

С момента неолитической революции прошло очень много времени, почему в отдельных регионах успели начаться процессы местной дифференциации, сделав индосредиземноморскую расу довольно полиморфной. Севернее, в зону умеренного климата и более рискованного земледелия, южные мигранты шли менее охотно, следовательно, больше сохранялось местных племён со своими специфическими чертами, смешение с ними дало варианты среднеевропейской расы. Среди же популяций горных областей преобладали процессы изоляции и большее значение имела адаптация, что привело к формированию балкано-кавказской расы. То же можно сказать и про Крайний Север, где "протоморфные" саамы не имеют никакой архаики, но обладают СПЕЦИФИКОЙ.

Видимо, по тому же принципу разрастания группы изначально малочисленных популяций возникла и светлопигментированная северноевропеоидная раса.

Светлый цвет глаз, волос и кожи появлялся неоднократно.

Светлые волосы и, реже, глаза независимо возникали у чеченцев и ингушей Северного Кавказа, кабилов Атласских гор, аборигенов Северной Австралии, меланезийцев Соломоновых островов, ханза Гиндукуша, эвенков Сибири, манданов Великих Равнин, жителей острова Пасхи, неандертальцев, наконец. Хотя для большинства этих групп предполагалось влияние европеоидной примеси – вандалов в Магрибе, македонцев в Пакистане, русских в Якутии, викингов – в Северной Америке и Полинезии, но гораздо вероятнее независимое появление всех этих центров светлости в условиях крайней изоляции. В перечисленных случаях светлая пигментация всё же является исключением, никогда не составляет популяционной нормы и резко выделяется на общем тёмнопигментированном фоне. Только в Северной Европе эти признаки стали относительно преобладающими и формирующими общий облик населения. Учитывая рецессивный характер светлой пигментации – отсутствие пигмента легко превращается в присутствие даже при гетерозиготном наличии аллеля синтеза меланина – формирование светлопигментированных популяций могло идти при раздельном действии или, вероятнее, сочетании двух факторов: крайней малочисленности изолированных групп и адаптивном значении признака. Адаптивный смысл светлого цвета кожи в условиях малой инсоляции – солнечного освещения – да к тому же при необходимости носить одежду – в необходимости синтеза витамина D для обеспечения усвоения кальция костями и нормального протекания ростовых процессов. Польза светлых глаз, вероятно, – в способности светлой радужки пропускать больше света в глаз, что актуально в облачных и сумрачных северных краях; впрочем, эта версия обоснована не столь веско, как адаптивность светлой кожи. Цвет волос, насколько известно, не имеет приспособительного смысла; в некоторой степени, он, возможно, скоррелирован с цветом кожи и глаз, поскольку речь идёт об одном пигменте, но существующая вариативность говорит о том, что такая связь, если и есть, то очень слаба. Таким образом, для посветления кожи наиболее вероятно влияние адаптации, для цвета волос – генетико-автоматические эффекты, а для цвета глаз не исключено и то, и другое. Цвет кожи должен был посветлеть задолго до проникновения предков европеоидов на север Европы и даже до их появления в этой части света, о чём свидетельствует распространение светлокожести в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Впрочем, самая светлая кожа всё же встречается в районе Северного, Балтийского и Белого морей; что характерно, в областях, которые были заселены позже прочих, поскольку вплоть до голоцена были покрыты ледником. Что же касается светлого цвета волос и глаз, хотя локально они наверняка появлялись и раньше и в других местах, но центр их распространения расположен всё там же – на севере Европы. Понятно, что с момента заселения в мезолите и вплоть до античности численность населения и его плотность тут были минимальными.

В этих-то условиях, при неоднократных проявлениях "эффектов основателя" и "бутылочного горлышка", и смогли образоваться самые светлопигментированные популяции мира.

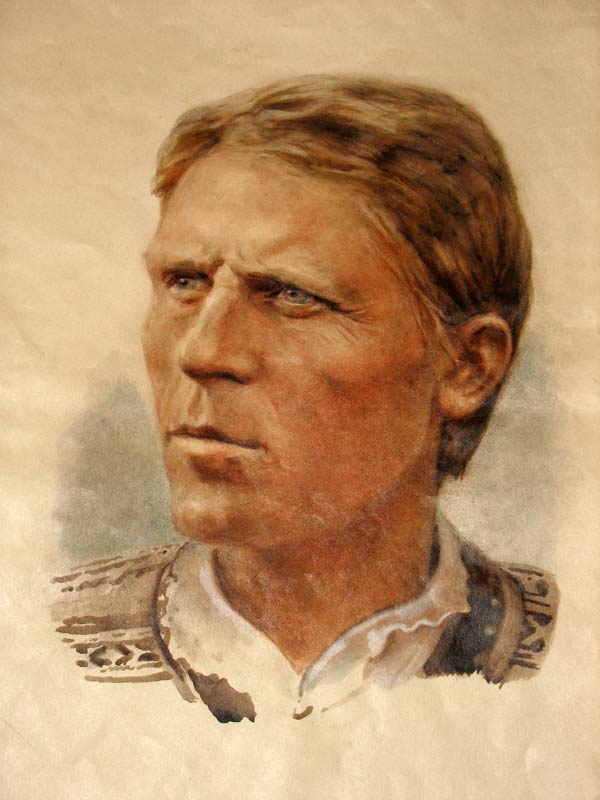

Норвежец.

Лекционный плакат кафедры антропологии биофака МГУ.

Надо думать, что начало этого процесса относится ещё ко временам верхнего палеолита, когда условия, подобные современным арктическим, были типичны для всей Европы, вплоть до берегов Средиземного моря. Иначе не объяснить распространения светлой пигментации среди среднеевропейской расы; вряд ли гораздо менее многочисленная и позднее сформировавшаяся северноевропейская раса могла настолько обесцветить средневропейскую путём метисации. В те времена средняя часть Европы тоже была заселена мелкими группами охотников-собирателей, некоторым из которых повезло выжить; так уж сложилось, что именно они обладали сниженной пигментацией.

Таким образом, современное широчайшее – во всемирном масштабе – расселение светлых европеоидов является замечательным примером необычайного роста численности группы с характерными чертами, становящимися затем признаками расы "высокого порядка" (строгости ради стоит отметить, что северноевропеоидная и среднеевропейская раса – как раз "малые", а среди "большой" европеоидной есть и тёмноволосые и тёмноглазые).

http://antropogenez....eno-single/428/

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх