Способность расщеплять молочный сахар – лактозу – присуща не всем взрослым людям. Ученые стараются диагностировать это состояние – гиполактазию – до того, как оно причинит человеку беспокойство.

Гиполактазия – это снижение активности кишечного фермента лактазы, из-за чего организм не может расщеплять и усваивать молочный сахар. Активность фермента обычно высока у грудных детей, но после 5 лет может снижаться, поскольку у части людей клетки тонкого кишечника перестают вырабатывать лактазу. Медики не считают такое состояние болезнью, но человек с недостатком фермента, употребив цельное молоко, жестоко страдает от расстройства пищеварения. Гиполактазия встречается у 2-4% жителей Северо-Запада Европы и у 90% жителей Азии. Россия, как обычно, занимает промежуточное положение. Не способны усваивать молочный сахар примерно 30-40% русского населения нашей страны и 90 и более процентов коренных народов Сибири и Дальнего Востока.

Казалось бы, при гиполактазии достаточно соблюдать диету и не употреблять продуктов из цельного молока. Увы, этого недостаточно. В тех местах, где у большей части населения нет проблем с усвоением лактозы, современная пищевая промышленность активно использует молочный сахар при производстве кондитерских и мясных изделий, а также каш и пюре быстрого приготовления. Содержания молочного сахара в какой-нибудь колбасе может быть в несколько раз больше, чем в молоке. Многие мигранты, приехавшие из Азии в европейскую часть России, жестоко страдают от съеденной лактозы. Многие из них даже не подозревали об опасности, потому что у себя дома ели только кисломолочные продукты, в которых молочный сахар уже расщеплен бактериями.

Очевидно, людей с недостатком фермента надо вовремя предупредить, чтобы они должным образом контролировали свое меню. Для этого феномен надо заблаговременно обнаружить. При клинической диагностике медики либо измеряют активность лактазы в биоптатах стенки тонкой кишки, либо дают испытуемому немного лактозы, а потом делают анализы крови, мочи и выдыхаемого воздуха. Однако биопсия – процедура неприятная, да и от лактозы человеку может стать плохо. К тому же эти методы не очень чувствительны и точны. Замечательным выходом из положения стала ПЦР-диагностика.

Большая группа биологов и медиков из научных институтов разных городов России разработала метод диагностики гиполактазии – непереносимости молочного сахара – с помощью полимеразной цепной реакции. Метод прост и надежен, а главное – не вызывает у людей неприятных побочных эффектов, которыми нередко сопровождаются традиционные методы диагностики.

Ген лактазы человека LСT может иметь две последовательности, которые отличаются одним нуклеотидом. Эти последовательности удобно обозначить буквами С и Т. В нормальном человеческом геноме всегда присутствуют две копии каждого гена. Если ген лактазы представлен двумя вариантами С, гиполактазия обеспечена. Российские ученые разработали такие условия полимеразной цепной реакции, которые позволяют определять С и Т варианты гена.

В экспериментах использовали ДНК из коллекции лаборатории анализа генома Института общей генетики. Определенные исследователями частоты генотипа СС хорошо вписываются в известную картину распределения гиполактазии. Чаще всего генотип СС, определяющий пониженную активность фермента, встречался у чукчей, чукчей-метисов и памирских горцев (более 88%). У русских частота гиполактазии колеблется от 36 до 50 и более процентов, у украинцев и белорусов частота неблагоприятного генотипа примерно такая же, как у русских Костромы, но ниже, чем у жителей южных российских городов, Ростова и Курска. Такая же частота, как у южных русских, характерна для представителей других народов Европейской части России, удмуртов и коми.

Если молодой человек обладает генотипом СС, но может есть, что угодно, это означает, что активность лактазы еще не упала до критического уровня, ибо гиполактазия проявляется в разном возрасте. Но генотип СС служит надежным клиническим признаком, и его ДНК-диагностику можно использовать на практике как тест, позволяющий выявлять гиполактазию задолго до ее проявления.

Дополнительная информация: Светлана Боринская, Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, e-mail: borinskaya@vigg.ru

Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология» http://www.cbio.ru/ по материалам агентства «Информнаука»

Ссылка

Добро пожаловать на Balto-Slavica, форум о Восточной Европе.

Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем нашим функциям. Зарегистрировавшись, вы сможете создавать темы, отвечать в существующих темах, получить доступ к другим разделам и многое другое. Это сообщение исчезнет после входа.Войти Создать учётную запись

Гиполактазия

Started By

Пастор_Шлаг

, июля 15 2009 10:03

#2

Опубликовано 15 Июль 2009 - 10:05

Опубликовано 15 Июль 2009 - 10:05

Этнический полиморфизм

Считается, что расы возникли в результате накопления множества мелких генетических различий у жителей разных географических регионов. Пока люди жили вместе, появляющиеся у них мутации распространялись по всей группе. После разделения групп новые мутации в них возникали и накапливались независимо. Число накопленных различий между группами пропорционально времени, прошедшему с момента их разделения. Это позволяет датировать события популяционной истории: миграции, объединения этносов на одной территории и другие. Благодаря методу «молекулярных часов» палеогенетики смогли установить, что Homo sapiens как биологический вид образовался 130-150 тыс. лет назад в Юго-Восточной Африке. На тот момент предковая популяция современного человека не превышала двух тысяч одновременно живущих особей. Около 60-70 тыс. лет назад начались миграция человека разумного с африканской прародины и формирование ветвей, ведущих к современным расам и этносам.

После того как люди вышли из Африки и распространились по всему земному шару, они в течение многих поколений жили в сравнительной изоляции друг от друга и накапливали генетические различия. Эти различия достаточно выражены, чтобы по ним можно было определить этническую принадлежность человека, но они произошли не очень давно (по сравнению со временем образования вида) и потому неглубоки. Считается, что на долю расовых особенностей приходится около 10% от всех генетических различий между людьми на Земле (остальные 90% приходятся на индивидуальные различия). И все же за десятки тысяч лет человек сумел адаптироваться к разным средам обитания. На определенной географической территории выживали и закреплялись наиболее приспособленные к ней индивиды, все остальные или не выдерживали и уходили на поиски более комфортного места жительства, или деградировали и исчезали с исторической арены. Безусловно, подобная многовековая адаптация не могла не оставить оригинального отпечатка на генетическом аппарате представителей каждой расы и этноса.

Некоторые примеры генетических межрасовых различий хорошо известны. Гиполактазия — расстройство пищеварения, при котором в кишечнике не вырабатывается фермент лактаза для расщепления молочного сахара. От этого недуга страдает около трети взрослых украинцев и россиян. Дело в том, что изначально у всех людей выработка этого фермента прекращалась после окончания грудного вскармливания, а способность пить молоко появилась у взрослых в результате мутации. В Голландии, Дании или Швеции, где давно разводят молочные породы коров, 90% населения пьет молоко без какого-либо вреда для здоровья, а вот в Китае, где молочное скотоводство не развито, — только 2–5% взрослых.

Не менее известна ситуация с алкоголем. Его биотрансформация происходит в два этапа. На первом алкоголь-дегидрогеназа печени превращает спирт в ацетальдегид, вызывающий неприятные ощущения. На втором этапе другой фермент, ацетальдегиддегидрогеназа, окисляет альдегид. Скорость работы ферментов задается генетически. У азиатов распространено сочетание «медленных» ферментов первого этапа с «медленными» ферментами второго этапа. Из-за этого спирт долго циркулирует в крови, и вместе с тем поддерживается высокая концентрация ацетальдегида. У европейцев обратное сочетание ферментов: и на первом, и на втором этапах они очень активны, то есть алкоголь расщепляется быстро и уровень ацетальдегида меньше.

У русских, как водится, свой путь. Половина россиян — носители европейских «алкогольных» генов. Зато у другой половины быстрая переработка этанола сочетается с медленным окислением ацетальдегида. Это позволяет им медленнее пьянеть, но при этом накапливать в крови больше токсичного альдегида. Подобное сочетание ферментов приводит к более высокому потреблению спиртного — со всеми последствиями сильной интоксикации.

По мнению ученых, у азиатских кочевников, знавших алкоголь только в виде перебродившего кобыльего молока, в процессе эволюции закрепился иной фермент, чем у оседлых европейцев, имеющих давнюю традицию производства более крепких напитков из винограда и зерна.

Следует отметить, что так называемые болезни цивилизации — ожирение, диабет, сердечно-сосудистые нарушения — появились в каком-то смысле из-за неумышленного пренебрежения собственными этническими особенностями, то есть стали расплатой за выживание в чужой среде обитания. Например, народы, живущие преимущественно в тропической зоне, потребляли пищу с низким содержанием холестерина и почти без соли. При этом у них с частотой до 40% присутствовали выгодные варианты генов, способствующие накоплению в организме холестерина или дефицитной соли. Однако при современном образе жизни эта особенность становится фактором риска атеросклероза, гипертонии или грозит избыточным весом. В европейской популяции подобные гены встречаются с частотой 5–15%. А у народов Крайнего Севера, пища которых была богата жирами, переход на европейскую высокоуглеводную диету приводит к развитию диабета и сопутствующих заболеваний.

Весьма показательный и поучительный пример демонстрирует всему миру страна иммигрантов. Полный букет всех указанных выше патологических состояний, называемый еще метаболическим синдромом, — самое распространенное заболевание в США. Им страдает каждый пятый американец, а в отдельных этнических группах больные встречаются еще чаще. Остается лишь надеяться, что эффект «плавильного котла народов» распространится и на этнический генофонд, который сумеет приспособиться к природным особенностям этого региона и стилю жизни в зависимости от социально-экономических условий.

Пигментирование кожных покровов тоже может иметь отношение к «болезням цивилизации». Светлая кожа появилась в результате накопления мутаций у людей, сменивших южное местообитание на более удаленные, северные территории. Это помогло им компенсировать недостаток витамина D, который вырабатывается в организме под действием солнечных лучей. Темная кожа задерживает излучение, поэтому ее нынешние обладатели, оказавшись в северных регионах, в потенциально большей степени подвержены рахиту и, возможно, другим нарушениям из-за недостатка витамина D.

Таким образом, наследственный полиморфизм — это закономерный итог естественного отбора, когда в борьбе за существование человек благодаря случайным мутациям приспосабливался к внешней среде обитания и вырабатывал у себя различные механизмы защиты. Поскольку большинство народов, кроме самых крупных и рассеянных, жили в пределах одной географической зоны, приобретенные от поколения к поколению в течение тысячелетий признаки закреплялись генетически. В том числе и те признаки, которые на первый взгляд кажутся нежелательными или могут способствовать тяжелым заболеваниям. Подобный генетический компромисс, может быть, и безжалостен для отдельных индивидов, но способствует лучшей выживаемости популяции в конкретной внешней среде и сохранению вида в целом. Если какая-то мутация дает решающее репродуктивное преимущество, то ее частота в популяции будет стремиться к росту, даже если она приводит к болезням. В частности, носители дефектного гена серповидноклеточной анемии, живущие в странах Средиземноморского бассейна с широким распространением малярии, защищены сразу от этих двух болезней. Те, кто унаследовал от обоих родителей оба мутантных гена, не выживут из-за малокровия, а те, кто получил от отца с матерью две копии «нормального» гена, с большой долей вероятности умрут от малярии.

Ссылка

Считается, что расы возникли в результате накопления множества мелких генетических различий у жителей разных географических регионов. Пока люди жили вместе, появляющиеся у них мутации распространялись по всей группе. После разделения групп новые мутации в них возникали и накапливались независимо. Число накопленных различий между группами пропорционально времени, прошедшему с момента их разделения. Это позволяет датировать события популяционной истории: миграции, объединения этносов на одной территории и другие. Благодаря методу «молекулярных часов» палеогенетики смогли установить, что Homo sapiens как биологический вид образовался 130-150 тыс. лет назад в Юго-Восточной Африке. На тот момент предковая популяция современного человека не превышала двух тысяч одновременно живущих особей. Около 60-70 тыс. лет назад начались миграция человека разумного с африканской прародины и формирование ветвей, ведущих к современным расам и этносам.

После того как люди вышли из Африки и распространились по всему земному шару, они в течение многих поколений жили в сравнительной изоляции друг от друга и накапливали генетические различия. Эти различия достаточно выражены, чтобы по ним можно было определить этническую принадлежность человека, но они произошли не очень давно (по сравнению со временем образования вида) и потому неглубоки. Считается, что на долю расовых особенностей приходится около 10% от всех генетических различий между людьми на Земле (остальные 90% приходятся на индивидуальные различия). И все же за десятки тысяч лет человек сумел адаптироваться к разным средам обитания. На определенной географической территории выживали и закреплялись наиболее приспособленные к ней индивиды, все остальные или не выдерживали и уходили на поиски более комфортного места жительства, или деградировали и исчезали с исторической арены. Безусловно, подобная многовековая адаптация не могла не оставить оригинального отпечатка на генетическом аппарате представителей каждой расы и этноса.

Некоторые примеры генетических межрасовых различий хорошо известны. Гиполактазия — расстройство пищеварения, при котором в кишечнике не вырабатывается фермент лактаза для расщепления молочного сахара. От этого недуга страдает около трети взрослых украинцев и россиян. Дело в том, что изначально у всех людей выработка этого фермента прекращалась после окончания грудного вскармливания, а способность пить молоко появилась у взрослых в результате мутации. В Голландии, Дании или Швеции, где давно разводят молочные породы коров, 90% населения пьет молоко без какого-либо вреда для здоровья, а вот в Китае, где молочное скотоводство не развито, — только 2–5% взрослых.

Не менее известна ситуация с алкоголем. Его биотрансформация происходит в два этапа. На первом алкоголь-дегидрогеназа печени превращает спирт в ацетальдегид, вызывающий неприятные ощущения. На втором этапе другой фермент, ацетальдегиддегидрогеназа, окисляет альдегид. Скорость работы ферментов задается генетически. У азиатов распространено сочетание «медленных» ферментов первого этапа с «медленными» ферментами второго этапа. Из-за этого спирт долго циркулирует в крови, и вместе с тем поддерживается высокая концентрация ацетальдегида. У европейцев обратное сочетание ферментов: и на первом, и на втором этапах они очень активны, то есть алкоголь расщепляется быстро и уровень ацетальдегида меньше.

У русских, как водится, свой путь. Половина россиян — носители европейских «алкогольных» генов. Зато у другой половины быстрая переработка этанола сочетается с медленным окислением ацетальдегида. Это позволяет им медленнее пьянеть, но при этом накапливать в крови больше токсичного альдегида. Подобное сочетание ферментов приводит к более высокому потреблению спиртного — со всеми последствиями сильной интоксикации.

По мнению ученых, у азиатских кочевников, знавших алкоголь только в виде перебродившего кобыльего молока, в процессе эволюции закрепился иной фермент, чем у оседлых европейцев, имеющих давнюю традицию производства более крепких напитков из винограда и зерна.

Следует отметить, что так называемые болезни цивилизации — ожирение, диабет, сердечно-сосудистые нарушения — появились в каком-то смысле из-за неумышленного пренебрежения собственными этническими особенностями, то есть стали расплатой за выживание в чужой среде обитания. Например, народы, живущие преимущественно в тропической зоне, потребляли пищу с низким содержанием холестерина и почти без соли. При этом у них с частотой до 40% присутствовали выгодные варианты генов, способствующие накоплению в организме холестерина или дефицитной соли. Однако при современном образе жизни эта особенность становится фактором риска атеросклероза, гипертонии или грозит избыточным весом. В европейской популяции подобные гены встречаются с частотой 5–15%. А у народов Крайнего Севера, пища которых была богата жирами, переход на европейскую высокоуглеводную диету приводит к развитию диабета и сопутствующих заболеваний.

Весьма показательный и поучительный пример демонстрирует всему миру страна иммигрантов. Полный букет всех указанных выше патологических состояний, называемый еще метаболическим синдромом, — самое распространенное заболевание в США. Им страдает каждый пятый американец, а в отдельных этнических группах больные встречаются еще чаще. Остается лишь надеяться, что эффект «плавильного котла народов» распространится и на этнический генофонд, который сумеет приспособиться к природным особенностям этого региона и стилю жизни в зависимости от социально-экономических условий.

Пигментирование кожных покровов тоже может иметь отношение к «болезням цивилизации». Светлая кожа появилась в результате накопления мутаций у людей, сменивших южное местообитание на более удаленные, северные территории. Это помогло им компенсировать недостаток витамина D, который вырабатывается в организме под действием солнечных лучей. Темная кожа задерживает излучение, поэтому ее нынешние обладатели, оказавшись в северных регионах, в потенциально большей степени подвержены рахиту и, возможно, другим нарушениям из-за недостатка витамина D.

Таким образом, наследственный полиморфизм — это закономерный итог естественного отбора, когда в борьбе за существование человек благодаря случайным мутациям приспосабливался к внешней среде обитания и вырабатывал у себя различные механизмы защиты. Поскольку большинство народов, кроме самых крупных и рассеянных, жили в пределах одной географической зоны, приобретенные от поколения к поколению в течение тысячелетий признаки закреплялись генетически. В том числе и те признаки, которые на первый взгляд кажутся нежелательными или могут способствовать тяжелым заболеваниям. Подобный генетический компромисс, может быть, и безжалостен для отдельных индивидов, но способствует лучшей выживаемости популяции в конкретной внешней среде и сохранению вида в целом. Если какая-то мутация дает решающее репродуктивное преимущество, то ее частота в популяции будет стремиться к росту, даже если она приводит к болезням. В частности, носители дефектного гена серповидноклеточной анемии, живущие в странах Средиземноморского бассейна с широким распространением малярии, защищены сразу от этих двух болезней. Те, кто унаследовал от обоих родителей оба мутантных гена, не выживут из-за малокровия, а те, кто получил от отца с матерью две копии «нормального» гена, с большой долей вероятности умрут от малярии.

Ссылка

#5

Опубликовано 13 Декабрь 2009 - 11:46

Опубликовано 13 Декабрь 2009 - 11:46

В норме синтез лактазы прекращается примерно в пять лет. Охотники-собиратели кормят своих детей грудью до трех-пяти лет. Но у европейцев распространилась мутация, которая препятствует отключению фермента в пятилетнем возрасте. Эта мутация найдена, она находится в регуляторном участке гена лактазы. У 90% взрослого населения датчан синтез лактазы продолжается. У китайцев только 2% взрослого населения способны усваивать молоко, но они все равно его не пьют, в их культуре это не принято, они молоко за еду для взрослых не считают. Среди русских 30-40% взрослых не могут пить молоко. Есть корреляция с широтой частоты этой мутации – на севере молоко важнее как источник кальция, так как там меньше интенсивность ультрафиолетового излучения.

My lines:

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a

K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

#6

Опубликовано 13 Декабрь 2009 - 12:49

Опубликовано 13 Декабрь 2009 - 12:49

Интересно, что основная зона наибольшей толерантности к лактозе - это Атлантическое побережье: Скандинавия, Британия, Иберия и Северная Франция.

IHMO это связано с миграциями мегалитических племен из Иберии на Северо-Восток - будучи заядлыми скотоводами, они смогли распространить свой геном далеко на север вдоль побережья, где он, за счет эффекта "бутылочного горлышка", смог "вытеснить" гиполактазию.

Высокий уровень толерантности к лактозе и у тосканцев, что опять-таки, связано с этрусским происхождением.

#7

Опубликовано 13 Декабрь 2009 - 13:23

Опубликовано 13 Декабрь 2009 - 13:23

Способность усваивать лактозу молока и после выхода из детского возраста — положительный признак, ведь это обеспечивает прочность скелета. Гены для синтеза лактазы сохраняли активность и у взрослых, но в разной степени и у разных этнических групп. В настоящее время эта способность, обозначаемая как Lactase persistence, наиболее высокая у датчан, шведов, финнов, эстонцев и голландцев. У русских, украинцев, поляков, венгров и чехов коэффициент активности генов синтеза лактазы в два раза ниже, чем у скандинавских народов.

У взрослого населения Японии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Африки, аборигенов Америки и Австралии нет способности к усвоению лактазы. Эта особенность цветных рас была открыта сравнительно недавно, так как жидкое питьевое молоко не было до 1960–65 гг. продуктом международной торговли. Неспособность к усвоению лактозы была неверно обозначена как синдром лактозной нетерпимости (Lactose intolerance), хотя именно эта “нетерпимость” является нормальным первичным признаком. У людей, не имеющих активной лактазы в кишечнике, молочный сахар проходит без расщепления в толстый кишечник, становясь здесь субстратом для бурной активности разнообразных кишечных бактерий.

Переносимость лактозы в первую очередь определяется наличием гена персистирования активности (LCT*P), частота встречаемости которого у людей варьирует в больших пределах в зависимости от популяции. В европейкой популяции наиболее высокая частота гена LCT*P отмечается у жителей Северной Европы (Швеция, Дания, Ирландия). Частота дефицита лактазы у русских наблюдается у 16% популяции. Распространенность непереносимости лактозы в Латвии - 24%, Литве - 37%, Мари-Эл - 81%, Карелии - 11,5%. Наиболее часто дефицит лактазы и низкая частота гена персистирования (LCT*P) отмечается в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, хотя даже в этих странах отмечается неоднородность популяции по гену LCT*P. Народы, исторически ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся животноводством, имеют существенно более высокую частоту гена персистирования лактазной активности и отличаются хорошей переносимостью молока.

У взрослого населения Японии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Африки, аборигенов Америки и Австралии нет способности к усвоению лактазы. Эта особенность цветных рас была открыта сравнительно недавно, так как жидкое питьевое молоко не было до 1960–65 гг. продуктом международной торговли. Неспособность к усвоению лактозы была неверно обозначена как синдром лактозной нетерпимости (Lactose intolerance), хотя именно эта “нетерпимость” является нормальным первичным признаком. У людей, не имеющих активной лактазы в кишечнике, молочный сахар проходит без расщепления в толстый кишечник, становясь здесь субстратом для бурной активности разнообразных кишечных бактерий.

Переносимость лактозы в первую очередь определяется наличием гена персистирования активности (LCT*P), частота встречаемости которого у людей варьирует в больших пределах в зависимости от популяции. В европейкой популяции наиболее высокая частота гена LCT*P отмечается у жителей Северной Европы (Швеция, Дания, Ирландия). Частота дефицита лактазы у русских наблюдается у 16% популяции. Распространенность непереносимости лактозы в Латвии - 24%, Литве - 37%, Мари-Эл - 81%, Карелии - 11,5%. Наиболее часто дефицит лактазы и низкая частота гена персистирования (LCT*P) отмечается в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, хотя даже в этих странах отмечается неоднородность популяции по гену LCT*P. Народы, исторически ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся животноводством, имеют существенно более высокую частоту гена персистирования лактазной активности и отличаются хорошей переносимостью молока.

My lines:

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a

K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

#8

Опубликовано 21 Октябрь 2010 - 16:27

Опубликовано 21 Октябрь 2010 - 16:27

A.Kozlov, D.Lisitsyn. Hypolactasia in Saami subpopulations of Russia and Finland (1997)

http://www.inchr.com...ypolactasia.pdf

Catherine J. E. Ingram, Charlotte A. Mulcare, Yuval Itan, Mark G. Thomas, Dallas M. Swallow. Lactose digestion and the evolutionary genetics of lactase persistence (2009)

http://www.ucl.ac.uk..._LCT_Review.pdf

High Fequency of lactose intolerance in a prehistoric hunter-gatherer population in northern Europe (2010)

http://www.biomedcen...-2148-10-89.pdf

Molecular Basis of Lactase Levels in Adult Humans (1992)

http://www.ncbi.nlm....t00046-0144.pdf

(Есть немного информации о расовом и этническом полиморфизме гена лактазы)

Козлов А.И. Лактазная недостаточность (первичная гиполактазия) в различных группах населения Евразии

http://www.diplomrus.ru/raboti/25202

(жаль, нет автореферата, но и в введении есть кое-какие сведения)

http://www.inchr.com...ypolactasia.pdf

Catherine J. E. Ingram, Charlotte A. Mulcare, Yuval Itan, Mark G. Thomas, Dallas M. Swallow. Lactose digestion and the evolutionary genetics of lactase persistence (2009)

http://www.ucl.ac.uk..._LCT_Review.pdf

High Fequency of lactose intolerance in a prehistoric hunter-gatherer population in northern Europe (2010)

http://www.biomedcen...-2148-10-89.pdf

Molecular Basis of Lactase Levels in Adult Humans (1992)

http://www.ncbi.nlm....t00046-0144.pdf

(Есть немного информации о расовом и этническом полиморфизме гена лактазы)

Козлов А.И. Лактазная недостаточность (первичная гиполактазия) в различных группах населения Евразии

http://www.diplomrus.ru/raboti/25202

(жаль, нет автореферата, но и в введении есть кое-какие сведения)

#10

Опубликовано 24 Ноябрь 2010 - 20:03

Опубликовано 24 Ноябрь 2010 - 20:03

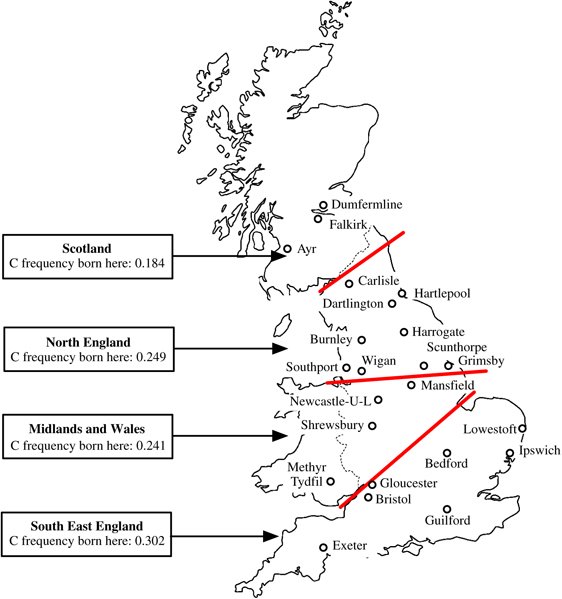

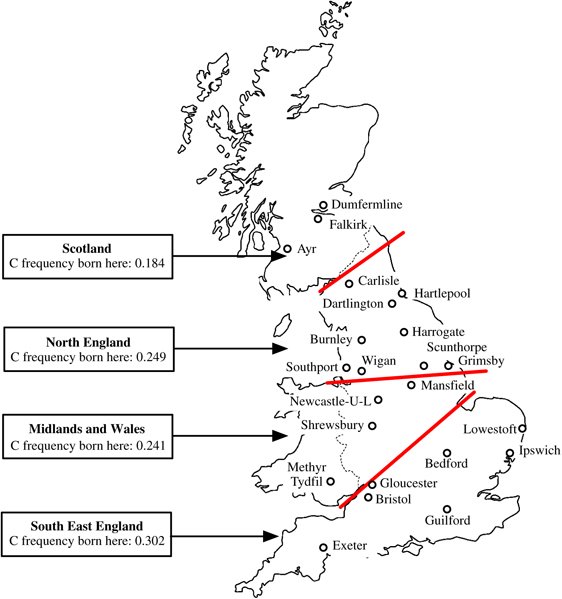

We found an overall frequency of 0.253 for the C (lactase non-persistence) allele, but with considerable gradients of decreasing frequency from the south to the north and from the east to the west of Britain for this allele.

http://www.nature.co...hg2008156a.html

http://www.nature.co...hg2008156a.html

My lines:

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a

K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

Посетителей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх