В качестве текстовой версии процитирую отрывки из этих двух статей: Методические указания с вариантами заданий по дисциплине «ШРИФТ» и Познавательная каллиграфия

Цитата

ИСТОРИЯ РУССКОГО ШРИФТА

Древнерусское письмо—кириллица. Древнерусскими называют все рукописные и первопечатные шрифты со времени их возникновения и вплоть до образования новой графики гражданского письма и гражданского шрифта (конец XVII - начало XVIII века) ( Рис.23).

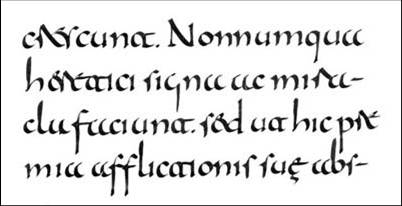

Рис.23. Древнерусский шрифт-кириллица (устав 11 века)

Создателями славянской азбуки были братья Кирилл (Константин) и Мефодий, уроженцы г. Солуни (Солоники) в Македонии. Славянский язык был их родным, воспитание и образование они получили греческое. В качестве миссионеров-проповедников братья были посланы в Хазарию, где им довелось, как указывает летопись, видеть у одного «русина» Евангелие и Псалтырь, написанные «русьскыми писмены». Сведения о том, что славяне до принятия христианства уже имели какую-то свою систему письма для гадания и счета «чертами и резами», дошли до нас из упоминаний Черноризца Храбра - болгарского монаха, жившего на рубеже IX—X веков. Он же сообщает, что «черты и резы» были знаками фигурного письма в противоположность «книгам», или буквам, т. е. письму фонетическому. Имевшимся у восточных славян фигурным письмом, видимо, трудно было передавать понятия новой распространявшейся религии - христианства. Поэтому, по словам Храбра, славянам приходилось пользоваться знаками латинскими и греческими «без устроения», т. е. несистематизированной азбукой. Заслуга Константина Философа (имя Кирилл он принял незадолго до смерти) состоит в том, что он впервые создал азбуку с четкой и ясной графикой знаков, положив в основу греческое унциальное письмо и дополнив ее буквами, обозначавшими специфические звуки славянского языка (шипящие, свистящие и йотированные). Он расставил буквы в определенной последовательности, придав им и цифровое значение. Буквами кириллицы в течение многих веков обозначались простые и многозначные цифры. С помощью изобретенной им азбуки он сделал первый перевод Библии на славянский язык. Несмотря на то, что письмо должно было обслуживать религию, сам факт создания Константином общеславянского алфавита на основе знания славянской фонетики и существовавшего уже тогда русского письма был явлением прогрессивным, способствовавшим развитию славянской культуры и взаимному общению между братскими народами.

Новая азбука, передававшая все особенности живой речи, очень скоро получила широчайшее распространение не только в церковнославянских книгах, но и в светском, деловом и обычном письме. Величайшее открытие XX века - новгородские берестяные грамоты свидетельствуют как раз о том, что письмо кириллицей было привычным элементом русского средневекового быта и им владели различные слои населения: от княжеско-боярских и церковных кругов до простых ремесленников. Удивительное свойство новгородской почвы помогло сохранить бересту и тексты, которые писались не чернилами, а процарапывались специальным «писалом»- остроконечным стержнем из кости, металла или дерева. Такие орудия в большом количестве еще раньше были найдены при раскопках в Киеве, Пскове, Чернигове, Смоленске, Рязани и на многих городищах. Все это говорит о немалой степени грамотности русских людей так, Б. А. Рыбаков писал: «Существенным отличием русской культуры от культуры большинства стран Востока и Запада является применение родного языка. Арабский язык для многих неарабских стран и латинский язык для ряда стран Западной Европы были чуждыми языками, монополия которых привела к тому, что народный язык государств той эпохи нам почти неизвестен. Русский же литературный язык применялся везде – в делопроизводстве, дипломатической переписке, частных письмах, в художественной и научной литературе.

Единство народного и государственного языка было большим культурным преимуществом Руси перед славянскими и германскими странами, в которых господствовал латинский государственный язык. Там невозможна была столь широкая грамотность, так как быть грамотным означало знать латынь. Для русских же посадских людей достаточно было знать азбуку, чтобы сразу письменно выражать свои мысли; этим и объясняется широкое применение на Руси письменности на бересте и на «досках» (очевидно, навощенных)».

Наряду с кириллицей существовала другая азбука - глаголическая. На Руси глаголица продержалась недолго и в конце концов была полностью вытеснена кирилловским письмом. В истории древнерусского шрифта выделяются такие основные каллиграфические варианты кириллицы: с XI века (по древнейшим русским рукописям, дошедшим до нас) - уставное письмо; с XIV века - полуустав, послуживший образцом для первопечатного шрифта в середине XVI века; в начале XV века получают распространение различные виды скорописи.

Эволюция графики древнерусского шрифта шла по пути упрощения буквенного состава азбуки, большего приближения ее к народному языку, поиска более скорописных вариантов. Новые виды скорописи к концу XVII века уже отличались округлостью форм букв, светлотой начертания, выделением прописных и строчных букв, но еще без определенной системы. Реформой Петра I в начале XVIII века графика русской азбуки была переведена на латинскую основу, после чего в азбуку вносились изменения, большей частью касавшиеся внешнего оформления шрифта.

УСТАВ - ранняя каллиграфическая форма кириллицы. Буквы устава имели почти квадратные пропорции и отличались прямолинейностью и угловатостью форм. В строке они расставлялись свободно, промежутков между словами не было. Расстояние между строками равно корпусу буквы или несколько больше, знаки - широкого, жирного (в стойках) начертания, за исключением нескольких узких закругленных букв (О, Е, С, Р). Буквы 3, У, Р, X, Ц, Щ имели сильные выносные элементы, которые несколько оживляли монотонность всего письма (Рис.23).

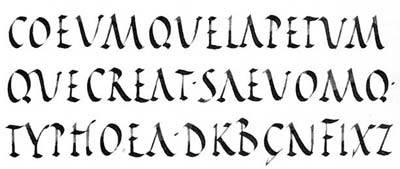

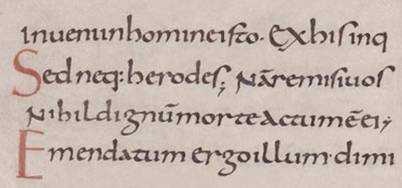

Рис.24. Древнерусский полуустав

Уставное письмо довольно трудоемко для написания. Начертание букв устава требовало частой смены положения орудия письма. Таким образом, они больше рисовались пером, чем писались. Концы стоек букв оформлялись короткими засечками, другие концевые элементы - в виде треугольных наплывов или утолщений. Дукт на примере буквы «М» (см. рис. 23) показывает угол наклона пера, менялся в процессе письма и зависел от формы той или иной буквы. Примером классического уставного письма является «Остромирово евангелие», написанное в 1056—1057 годах дьяконом Григорием по заказу новгородского посадника Остромира. Монументальные формы устава (например, в мозаиках Софии Киевской, Михайловского собора) повторяли греческие образцы, были малоконтрастными, с едва наметившимися засечками треугольного вида.

Уставное письмо довольно рано начало переходить в более беглые почерки: появляется наклон, учащаются выступающие за пределы строки части букв, развивается система сокращений. На смену уставу приходит полуустав.

Цитата

ПОЛУУСТАВ - разновидность каллиграфического варианта кирилловского письма. Текст, выполненный полууставом, имеет более светлую общую картину, буквы округлее и мельче, слова и предложения разделены четкими промежутками. Появляется много сокращений под титлами, различных надстрочных знаков, ударений (сил) и целая система знаков препинания (Рис.24). Начертание более простое, пластичное и быстрое, чем в уставном письме. Контраст штрихов меньше, перо затачивается острее. Пользуются исключительно гусиными перьями (раньше применялись преимущественно тростниковые). У некоторых букв несколько видоизменился дукт. Под влиянием стабилизировавшегося положения пера улучшилась ритмичность строк. Письмо приобретает заметный наклон, каждая буква как бы помогает общей ритмической направленности вправо. Засечки встречаются редко, концевые элементы у ряда букв оформляются штрихами, по толщине равными основным. Полуустав просуществовал до тех пор, пока жила рукописная книга. Он же послужил основой для шрифтов первопечатных книг.

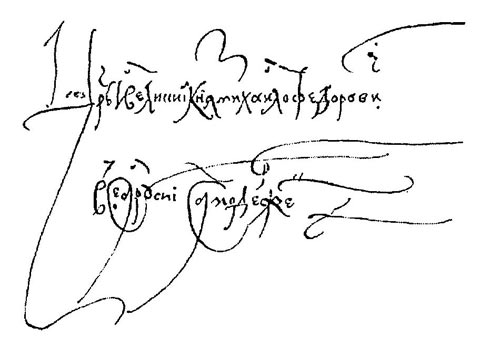

СКОРОПИСЬ (Рис.25). Почти одновременно с образованием полуустава в деловом письме развивается скоропись, которая быстро проникает и в книги. Скоропись XIV века очень близка к полууставу, в XV веке она становится более свободной, получает значительное распространение, ею пишутся различные грамоты, книги. Если полуустав в XV - веках в основном применялся только в книжном письме, то скоропись проникает во все области. Она оказалась одним из самых подвижных видов кирилловского письма. В XVII веке скоропись, отличаясь особой каллиграфичностью и изяществом, превратилась в самостоятельный тип письма с присущими ему чертами: округлостью букв, плавностью их начертания, а главное, способностью к дальнейшему развитию. По значению именно в скорописи, близкой к обычному письму, могла развиваться минускульная форма. Уже в конце XVII века образовались такие формы букв а, б, в, е, з, и, т, о, с, которые и в дальнейшем почти не претерпели изменений. Развитие скорописи в XVII веке предопределило петровскую реформу азбуки в начале XVIII века.

СКОРОПИСЬ (Рис.25). Почти одновременно с образованием полуустава в деловом письме развивается скоропись, которая быстро проникает и в книги. Скоропись XIV века очень близка к полууставу, в XV веке она становится более свободной, получает значительное распространение, ею пишутся различные грамоты, книги. Если полуустав в XV - веках в основном применялся только в книжном письме, то скоропись проникает во все области. Она оказалась одним из самых подвижных видов кирилловского письма. В XVII веке скоропись, отличаясь особой каллиграфичностью и изяществом, превратилась в самостоятельный тип письма с присущими ему чертами: округлостью букв, плавностью их начертания, а главное, способностью к дальнейшему развитию. По значению именно в скорописи, близкой к обычному письму, могла развиваться минускульная форма. Уже в конце XVII века образовались такие формы букв а, б, в, е, з, и, т, о, с, которые и в дальнейшем почти не претерпели изменений. Развитие скорописи в XVII веке предопределило петровскую реформу азбуки в начале XVIII века.

ИМХО если готические шрифты можно считать верхом декоративности латинской каллиграфии, то аналогичной вершиной каллиграфии кириллической без сомнения будет русская вязь.

Цитата

ВИДЫ ВЯЗИ. Русская вязь (Рис.26) - особое декоративное письмо, употреблявшееся с XV века главным образом для выделения заглавий, иногда – для утилитарных целей (например, первые шрифтовые экслибрисы, почти на столетие опередившие появление книжных знаков в Западной Европе). Различают два вида вязи: круглую и угловатую (штамбованную). В русских рукописях преимущественно развивалась штамбованная (угловатая) вязь, в украинских круглая вязь. Один из основных приемов вязи - мачтовая лигатура, в которой два соседних штриха (штамба) двух соседних букв превращались в один. Этому подчинялись и округлые элементы, принимая форму вертикальных штрихов (полуштамбов). С основными штрихами полуштамбы соединялись тонкими наклонными линиями. Пустоты, образующиеся при этом, заполнялись либо сильно уменьшенными и овальными или миндалевидными формами букв О, Е, С, или полумачтами (полуштамбами) соседних букв, а иногда декоративными элементами.

Некоторые из этих приемов были известны еще в Византии и у южных славян, но особенно широкое применение они нашли в русской письменности. Вязью пользовались в целях сокращения письма при недостатке места (запись 1512 по кайме шитой пелены Рязанского музея), ею писались изредка даже целые рукописи (напр. Codex Чудовского собр. № 13).

Однако кроме целей делового характера вязь употреблялась — особенно у русских — и для эстетических целей. Элементы вязи сочетаются с чисто орнаментальными мотивами в стиле арабесок. В этом, нередко трудно читаемом, связном письме смысловая сторона отступает на второй план.

Орнаментальная вязь сложилась в Византии еще в половине XI в., но это было легко читаемое письмо, довольно широкое, с несложными техническими приемами. Византийская вязь легла в основу вязи южных славян, у которых к концу XIV века — времени южно-славянского влияния на русскую письменность — разработаны были стили этого художественного письма. Южно-славянская вязь также не трудна для чтения и не представляет большой сложности композиции составляющих ее частей.

В русской книге вязь появилась в конце XIV века. К концу XV века вязь стала любимым каллиграфическим приёмом в оформлении русской рукописной книги. Центрами распространения искусства вязи в это время сделались Псков и Новгород, а в центре Руси - Троице-Сергиев монастырь. Лучшие образцы вязи были созданы в середине XVI века в Москве при Иване IV в каллиграфической мастерской, которой руководил митрополит Макарий, а также в Новгороде. Славятся своей печатной вязью книги, выпущенные русским первопечатником Иваном Фёдоровым.

На Руси в продолжение XV—XVI вв. орнаментальная вязь быстро эволюционировала. Строчные буквы вязи вытянулись так, что высота букв стала превосходить их ширину в 10 раз. В XVII в. московским писцам были известны сотни различных комбинаций буквенных начертаний, но с конца этого столетия дальнейшие изменения в области вязи происходили лишь в старообрядческой среде, особенно в школах поморского письма, которое заметно эволюционировало даже в XIX веке.

Цитата

ГРАЖДАНСКИЙ ПЕТРОВСКИЙ ШРИФТ. В XVII веке полуустав, перейдя из церковных книг в делопроизводство, преобразуется в гражданское письмо, а его курсивный вариант - скоропись в гражданскую скоропись. В это время появляются книги образцов письма «Азбука славянского языка» 1653 год), буквари Кариона Истомина (1694-1696 годы) с великолепными образцами букв различных стилей: от роскошных инициалов до букв простой скорописи. Русское письмо к началу XVIII века уже сильно отличалось от предшествующих видов письма. Но в печатных книгах еще преобладал полуустав. Реформа алфавита и шрифта, проведенная Петром I в начале XVIII века, способствовала распространению грамотности и просвещения. Новым гражданским шрифтом стали печатать всю светскую литературу, научные и государственные издания. По форме пропорциям и начертанию гражданский шрифт был близок к старинной антикве.

Рис. 25. Древнерусская скоропись.

Рис. 26. Декоративное древнерусское письмо – вязь

Одинаковые пропорции большинства букв придали шрифту спокойный характер. Удобочитаемость его намного повысилась. Формы букв Б, У, Ь, Ъ, «ять», которые по высоте были больше остальных прописных, являют собой характерную особенность петровского шрифта. Стали употребляться латинские формы «S» и «i». В дальнейшем процесс развития был направлен на усовершенствование азбуки и шрифта. В середине XVIII века были упразднены буквы «зело», «кси», «пси», введена буква «ё» вместо «io». Появились новые рисунки шрифтов с большим контрастом штрихов, так называемый переходный тип (шрифты типографий Петербургской академии наук и Московского университета) Конец XVIII-первая половина XIX века ознаменовались появлением шрифтов классицистического типа (Бодони, Дидо, типографии Селивановского, Семена, Ревильона).

Начиная с XIX века графика русских шрифтов развивалась параллельно с латинскими, вбирая в себя все новое, что зарождалось в обеих письменных системах. В области обычного письма русские буквы получили форму латинской каллиграфии.

Оформленное в «прописях» остроконечным пером, русское каллиграфическое письмо XIX века представляло собой подлинный шедевр рукописного искусства. Буквы каллиграфии значительно дифференцировались, упростились, обрели красивые пропорции, естественный для пера ритмический строй. Среди рисованных и типографских шрифтов появились русские модификации гротесков (рубленых), египетских (брусковых) и декоративных шрифтов. Вместе с латинским русский шрифт в конце XIX - начале XX века пережил и упаднический период - стиль модерн.

Шрифты 20-х годов интересны свободной манерой исполнения, своеобразной, графической динамикой, индивидуальностью и новаторством рисунка. С конца 30-х годов искусство шрифта характеризуется разработкой и созданием рисунков типографских шрифтов на гуманистических и классических принципах. Над созданием новых шрифтовых гарнитур, рисованных титульных, шрифтов оригинальных рисунков работали такие художники, как Н. Кудряшев, Г. Банникова, Е. Глущенко и др. История русского шрифта наглядно показывает, что лучшие его образцы создавались на классической основе и на проверенных временем рисованных и других шрифтах, достоинством которых являются удобочитаемость, ясный рисунок, простота графики.

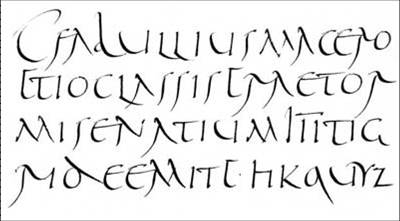

Рис. 27. Григорианский петровский шрифт и курсив 1749 года (ширококонечное перо)

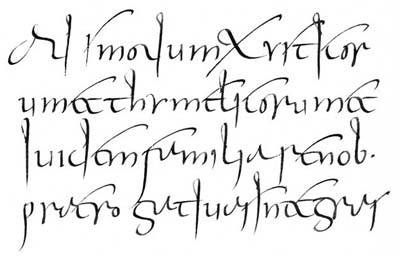

28. Русский классистический шрифт (по мотивам шрифтаД. Бодони 1818 г. и парагон -курсива 1826 г.)

Рис. 25. Древнерусская скоропись.

Рис. 26. Декоративное древнерусское письмо – вязь

Одинаковые пропорции большинства букв придали шрифту спокойный характер. Удобочитаемость его намного повысилась. Формы букв Б, У, Ь, Ъ, «ять», которые по высоте были больше остальных прописных, являют собой характерную особенность петровского шрифта. Стали употребляться латинские формы «S» и «i». В дальнейшем процесс развития был направлен на усовершенствование азбуки и шрифта. В середине XVIII века были упразднены буквы «зело», «кси», «пси», введена буква «ё» вместо «io». Появились новые рисунки шрифтов с большим контрастом штрихов, так называемый переходный тип (шрифты типографий Петербургской академии наук и Московского университета) Конец XVIII-первая половина XIX века ознаменовались появлением шрифтов классицистического типа (Бодони, Дидо, типографии Селивановского, Семена, Ревильона).

Начиная с XIX века графика русских шрифтов развивалась параллельно с латинскими, вбирая в себя все новое, что зарождалось в обеих письменных системах. В области обычного письма русские буквы получили форму латинской каллиграфии.

Оформленное в «прописях» остроконечным пером, русское каллиграфическое письмо XIX века представляло собой подлинный шедевр рукописного искусства. Буквы каллиграфии значительно дифференцировались, упростились, обрели красивые пропорции, естественный для пера ритмический строй. Среди рисованных и типографских шрифтов появились русские модификации гротесков (рубленых), египетских (брусковых) и декоративных шрифтов. Вместе с латинским русский шрифт в конце XIX - начале XX века пережил и упаднический период - стиль модерн.

Шрифты 20-х годов интересны свободной манерой исполнения, своеобразной, графической динамикой, индивидуальностью и новаторством рисунка. С конца 30-х годов искусство шрифта характеризуется разработкой и созданием рисунков типографских шрифтов на гуманистических и классических принципах. Над созданием новых шрифтовых гарнитур, рисованных титульных, шрифтов оригинальных рисунков работали такие художники, как Н. Кудряшев, Г. Банникова, Е. Глущенко и др. История русского шрифта наглядно показывает, что лучшие его образцы создавались на классической основе и на проверенных временем рисованных и других шрифтах, достоинством которых являются удобочитаемость, ясный рисунок, простота графики.

Рис. 27. Григорианский петровский шрифт и курсив 1749 года (ширококонечное перо)

28. Русский классистический шрифт (по мотивам шрифтаД. Бодони 1818 г. и парагон -курсива 1826 г.)

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх Ответить

Ответить Цитировать

Цитировать