Ананьинский мир : истоки, развитие, связи, исторические судьбы.

Археология Евразийских степей, вып.20

Казань 2014

Содержание:

Предисловие.

I. История археологии

Кузьминых С.В., Детлова Е.В., Салминен Т., Сафонов И.Е. А.М. Тальгрен и российская археология

Кузьминых С.В., Салминен Т. (составители)

Список опубликованных работ А.М. Тальгрена, связанных с проблематикой русской и советской археологии

Мельникова О.М. Переписка А.М. Тальгрена с музеем сарапульского земства (к истории публикации статьи «Два железных меча в Сарапульском музее»)

Ульянова О.Е. Петр Алексеевич Пономарев (новые материалы к биографии и научной деятельности из фондов Национального музея РТ)

Лопатина О.А. Начало изучения культур раннего железного века центральной части Русской равнины в контексте данных о керамике

II. Общие проблемы изучения позднего бронзового и раннего железного веков: лингвистические и археологические аспекты

Напольских В.В. Проблема начала финно-угорско-иранских контактов

Смирнов О.В. Об этнической интерпретации археологических культур I тыс.н.э. в бассейне среднего течения р.Вятки (по топонимическим данным)

Иванов В.А. Дискуссия ради дискуссии или об «экономной мудрости бытия» (по поводу полемики вокруг проблемы формирования предананьинской

общности Волго-Камья и Приуралья)

Коренюк С.Н., Мельничук А.Ф., Перескоков М.Л. Современное состояние проблем изучения среднего и позднего этапов ананьинской культуры в Прикамье

Корохина А.В. Северо-восточный вектор связей населения Днепро-Донской Лесостепи в заключительный период позднего бронзового века

Митряков А.Е., Черных Е.М. Вятские древности начала железного века: полтора столетия после открытия культуры «костеносных городищ»

Галимова М.Ш. Кремневый и кварцитовый инвентарь населения Волго-Камья в предананьинское и ананьинское время

III. Ананьинский мир: древности эпох поздней бронзы и раннего железа

Колев Ю.И., Мышкин В.Н. Комплекс позднего бронзового века поселения Елховка II на реке Кондурче

Чижевский А.А. Керамика белогорского типа в Самарском Поволжье

Ефремова Д.Ю., Соловьев Б.С. Сиухинское поселение (предварительные итоги исследований 2009–2010 гг.)

Чижевский А.А., Хисяметдинова А.А., Спиридонова Е.А., Алешинская А.С.,Кочанова М.Д. Асылгараева Г.Ш.

Результаты комплексного исследования Сорочьегорского городища

Сапрыкина И.А., Кузьминых С.В. Предварительные результаты исследования техники изготовления предметов из цветного металла Ананьинского могильника

(из коллекции музейного ведомства Финляндии)

Мясников Н.С. Новые находки ананьинского времени с территории Чувашии

Волкова Е.В., Капленко Н.М. Крючок с зооморфным оформлением из Кырнышского археологического комплекса

Васкул И.О. Керамика ананьинского времени поселения Себъяг I на Вычегде

Коренюк С.Н., Мельничук А.Ф., Перескоков М.Л. Динамика эволюции керамических комплексов среднего и позднего этапов ананьинской культуры в Осинском Прикамье

(на примере Гремячанского поселения-святилища)

Овсянников В.В. Селище Воронки – ранний памятник кара-абызской культуры

Воробьева С.Л. Ананьинский компонент кара-абызской культуры (по материалам костюмного комплекса)

Красноперов А.А. Погребение 28 Икского могильника: К вопросу о ранней дате пьяноборских памятников

IV. Ананьинский мир и культуры центра и северо-запада Восточной Европы конца II – начала I тыс. до н.э.

Азаров Е.С. Погребальные памятники культуры текстильной керамики Окского бассейна.

Новиков А.В. Комплексы гребенчато-шнуровой и шнуровой керамики РЖВ поселения Ватажка

Косменко М.Г. Основные принципы, практическая методика и результаты анализа керамики в западной части ананьинского культурного ареала

Гусаков М.Г. К вопросу о «дьяковских кладах»: происхождение и хронология умбоновидных подвесок в дьяковской культуре

Гольева А.А., Сыроватко А.С., Трошина А.А. Некоторые особенности сооружения валов дьяковских городищ: первые результаты естественнонаучных исследований

V. Ананьинский мир и Сибирь

Зимина О.Ю. Зауралье в раннеананьинское время.

Макаров Н.П. Ранний железный век Средней Сибири

VI. Ананьинский мир и ранние кочевники Евразии

Махортых С.В. Киммерийцы и население Волго-Камья в раннем железном веке

Савельев Н.С., Яблонский Л.Т. Степь и лесостепь на начальном этапе раннесарматской культуры Южного Приуралья

Рукавишникова И.В. Сложные линейно-ритмические композиции в искусстве звериного стиля Южного Урала и Алтая раннего железного века

В формате pdf : https://yadi.sk/i/4v1BtKZOneh5N

Войти Создать учётную запись

Ананьинский мир

#1

Опубликовано 24 Январь 2016 - 13:18

Опубликовано 24 Январь 2016 - 13:18

#2

Опубликовано 29 Июль 2025 - 22:00

Опубликовано 29 Июль 2025 - 22:00

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Есть вот такое бронзовое изделие, судя по тому, что смог изучить - навершие плети, и соответственно обратная, нижняя её часть.

Прямых аналогов изделию я найти не смог. Хотя, изучал материалы наверное по всем арх. культурам поздней бронзы и РЖВ (во всяком случае мне так кажется!).

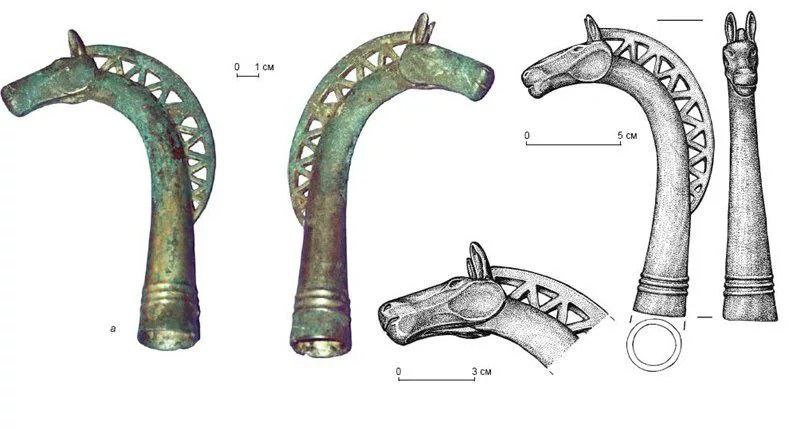

По исполнению гривы, приведенное мною навершие, похоже на сеймино-турбинский феномен. Для примера привожу картинку известного навершия (хотя, насколько я понял, единственный признак, по-которому это навершие отнесли к С-Т , это кольцевая выпуклость снизу (или это стопорная насечка?..).

У приведенного мною навершия, глаза исполнены из золота, что нетипично для С-Т феномена (равно как и для прочих арх. культур бронзового или раннего железного века в России). Плакировка золотом типична для скифов или сарматов (но обычно это фигурка в целом, а чтобы выделяли золотом глаза - я не встречал в наших арх. культурах ни разу). В том же С-Т феномене использование золота на бронзовых изделиях также встречается (бессарабский клад), но редко.

Кольцевой выпуклый орнамент внизу отчасти похож на С-Т (но только отчасти), но я заметил исполнение похожего в одном из изделий кобанской арх. культуры (но в остальных фигурах кобанской культуры я такой насечки не заметил!). Привожу картинку как пример.

И теперь самое интересное - исполнение головы лошади. Она вытянутая, сужается в конце, выделена нижняя челюсть, уши лошади прижаты и загнуты назад (что в целом нетипично для РЖВ, из того, что я видел). Подобное исполнение, на мой взгляд, скорее типично для исполнения морды лося в энеолите или периоде бронзы. Приведу фото морды лося как пример.

Еще один момент - это то, как отлита фигура - внизу морды, под нижней челюстью, присутствует треугольная выемка, что косвенно говорит о том, что голова лошади скорее всего лилась отдельно от тулова (а на мой взгляд лилось отдельно вообще 3 части навершия). Такая же техника литья головы (с треугольной выемкой под нижней челюстью), характерна для карасукской и сеймино-турбинской культуры, хотя возможно встречается и в других.

И теперь, Уважаемые Форумчане, у меня вопрос - как вы считаете, к какой арх. культуре может относиться данный артефакт? Если Вам интересно - я могу скинуть более детальные фото. Я в данной фигурке заинтересован именно как в историческом археологическом артефакте и если эта фигурка поможет науке в чем то - буду только рад.

P.S: Кстати, обратите внимание, как похоже сеймино-турбинское навершие с навершием кобани (картинки стоят одна над другой). Поневоле задумаешься..

Фото навершия:

Навершие и нижняя часть.

Навершие сеймино-турбинского феномена. Грива конструктивно похожа.

Кобанская арх. культура. Нижний кольцевой орнамент очень похож на орнамент на навершии с моей лошадью. Но данный кольцевой орнамент на изделиях кобани мне попался лишь единожды.

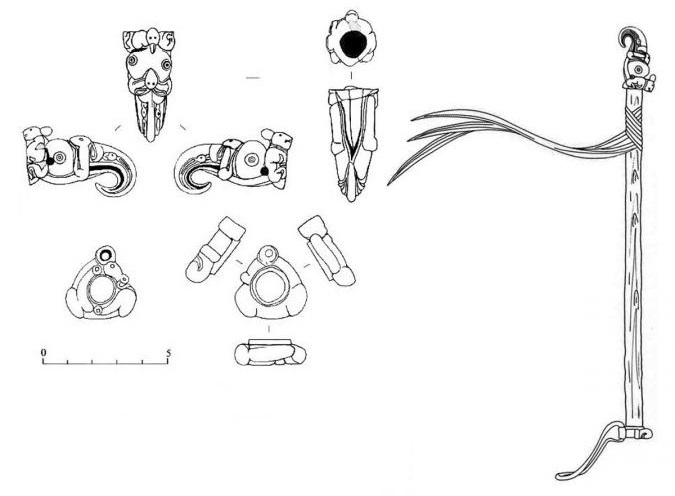

Также для примера реконструкция скифской плети, где есть верхняя часть (в виде грифона) и нижняя часть, имеющая два отверстия (для древка и продевания петли, чтобы повесить на кисть). Мой артефакт конструктивно схож, нижняя часть имеет три отверстия (для древка, фиксации древка и продевания петли). Диаметры также практически совпадают.

Примерное описание, почему это была плеть. Кстати на выемке, где предположительно обвязывался сам хлыст, видны множественные параллельные насечки, что говорит о том, что на этом месте было нечто, что постоянно крутилось вокруг своей оси и оставляло следы (т.е. ?кожаный? хлыст крутился, вероятно).

Еще несколько фото

Сравнение исполнения морды лошади на бронзовом навершии и головы лося из сибирского святилища времен неолита. Привожу конкретный пример, но в целом такое исполнение морды характерно именно для неолита/энеолита, на мой взгляд.

Сообщение изменено: ajaxtelamon, 30 Июль 2025 - 00:09.

#3

Опубликовано 30 Июль 2025 - 13:24

Опубликовано 30 Июль 2025 - 13:24

Вы упускаете контекст находки, а это одна из самых важных деталей при атрибутации археологического материала. Всегда нужно знать где географически вещь найдена, что из себя представляет место находки ( поселение, курган, грунтовой могильник и т.п. или случайная находка), а также что найдено еще ( например керамика, кремневые артефакты, кости и т.д.). По косвенным признакам, думаю, что географически ваша находка происходит из Южноуральского региона. Вещь неординарная, но думаю, что на не имеет отношения к СТФ, а относится к более позднему времени.

В том же С-Т феномене использование золота на бронзовых изделиях также встречается (бессарабский клад), но редко.

Дело в том, что Бородинский клад не является единым культурным комплексом. В нем собраны вещи имеющие разное происхождение, в т.ч. и связанные с СТФ ( наконечники копий). Нельзя исключать, что инкрустация золотом на них нанесена не непосредственно при изготовлении, а несколько позднее и другими обладателями.

- "Спасибо" сказали: leo

#4

Опубликовано 30 Июль 2025 - 13:40

Опубликовано 30 Июль 2025 - 13:40

Вы упускаете контекст находки, а это одна из самых важных деталей при атрибутации археологического материала. Всегда нужно знать где географически вещь найдена, что из себя представляет место находки ( поселение, курган, грунтовой могильник и т.п. или случайная находка), а также что найдено еще ( например керамика, кремневые артефакты, кости и т.д.). По косвенным признакам, думаю, что географически ваша находка происходит из Южноуральского региона. Вещь неординарная, но думаю, что на не имеет отношения к СТФ, а относится к более позднему времени.

Дело в том, что Бородинский клад не является единым культурным комплексом. В нем собраны вещи имеющие разное происхождение, в т.ч. и связанные с СТФ ( наконечники копий). Нельзя исключать, что инкрустация золотом на них нанесена не непосредственно при изготовлении, а несколько позднее и другими обладателями.

Здравствуйте! Спасибо Вам большое за ответ!

Приведенный артефакт найден на средней Волге, зону наверное можно описать как лесостепь/переход к лесной зоне. Склон небольшого холма в непосредственной близости одной из крупных местных рек. Почему еще были мысли про СТФ - их захоронения , насколько мне известно, располагались как раз на склонах холмов у рек. Место находки, насколько мне известно, не является городищем/поселением или курганом/могильником, т.е. скорее это случайная находка, но утверждать что-то на 100% я не могу. Никаких сопутных находок не было, поэтому приходится строить догадки исключительно из самого имеющегося навершия.

Как Вам кажется, если учитывать регион находки (Средняя Волга), то к какой арх. культуре или какому периоду может относиться сей артефакт? Может быть исходя из манеры исполнения фигурки, использования золота..

Я как ни пытался атрибутировать, не смог найти ни одного явного совпадения с какой либо арх. культурой, в ней есть понемногу ото всех, как мне кажется.

P.S: Насчет Бородинского клада я понял! Действительно, возможно обкладку золотом делали уже позднее, поэтому на других изделиях СТФ золото и не встречается..

Сообщение изменено: ajaxtelamon, 30 Июль 2025 - 13:48.

#5

Опубликовано 30 Июль 2025 - 14:12

Опубликовано 30 Июль 2025 - 14:12

Как Вам кажется, если учитывать регион находки (Средняя Волга), то к какой арх. культуре или какому периоду может относиться сей артефакт? Может быть исходя из манеры исполнения фигурки, использования золота..

Вот так навскидку прямо сейчас даже затрудняюсь что-то предположить, ввиду неординарности находки. Попробую поискать в литературе что-то более-менее подобное, через какое-то время сообщу здесь дополнительно, если будет результат.

#6

Опубликовано 30 Июль 2025 - 20:12

Опубликовано 30 Июль 2025 - 20:12

Вот так навскидку прямо сейчас даже затрудняюсь что-то предположить, ввиду неординарности находки. Попробую поискать в литературе что-то более-менее подобное, через какое-то время сообщу здесь дополнительно, если будет результат.

Большое спасибо!

Надеюсь когда нибудь эта темная лошадка перестанет быть темной.

Еще вот такой вопрос у меня был: а есть ли смысл делать анализ на радиоуглеродное датирование? Возможно ли это вообще с металлическими предметами или возникшими на них окислами? Плюс я специально сохранил то, что было в навершии (надеюсь, что это остатки деревянной рукояти, но это не точно) и ссыпал в отдельный коробок.

Сообщение изменено: ajaxtelamon, 30 Июль 2025 - 21:23.

#7

Опубликовано 31 Июль 2025 - 08:08

Опубликовано 31 Июль 2025 - 08:08

С металлом возможен спектральный анализ. Это дает возможность с одной стороны приблизительно установить географию происхождения исходного сырья, с другой близость изделия по составу металла к тем или иным древним сообществам. В принципе для радиоуглеродного анализа может оказаться пригодным содержимое навершия. Плохо то, что вы храните его в коробке ( я так понимаю картонном). В случае соприкосновения с бумагой, картоном, деревом и т.п. органикой образец может оказаться "загрязненным" ( может - но не обязательно) и результат радиоуглеродного датирования в этом случае окажется омоложенным. Поэтому образцы для анализа по С14 лучше отбирать в резиновых перчатках и хранить в пластике.

- "Спасибо" сказали: leo

#8

Опубликовано 02 Август 2025 - 21:07

Опубликовано 02 Август 2025 - 21:07

С металлом возможен спектральный анализ. Это дает возможность с одной стороны приблизительно установить географию происхождения исходного сырья, с другой близость изделия по составу металла к тем или иным древним сообществам. В принципе для радиоуглеродного анализа может оказаться пригодным содержимое навершия. Плохо то, что вы храните его в коробке ( я так понимаю картонном). В случае соприкосновения с бумагой, картоном, деревом и т.п. органикой образец может оказаться "загрязненным" ( может - но не обязательно) и результат радиоуглеродного датирования в этом случае окажется омоложенным. Поэтому образцы для анализа по С14 лучше отбирать в резиновых перчатках и хранить в пластике.

Большое спасибо за консультацию! Буду иметь ввиду!

Поизучав некоторые материалы, пришла на ум еще одна теория - что навершие , это артефакт ананьинской археологической культуры.

Из основных плюсов в пользу этой теории:

1. Именно ананьинская арх. культура (далее по тексту АКИО) бытовала в этих местах в РЖВ (но была еще и Городецкая, хотя вероятно уже чуть позже).

2. На некоторых изделиях этой культуры присутствует поперечная насечка (на некоторых навершиях в том числе), что дает еще одну схожесть с лошадкой, которую я пытаюсь аттрибутировать. Причем эта поперечная насечка некоторыми историками/археологами выделяется как отличительный признак АКИО (далее будет описано в тексте из статьи).

Далее я приведу некоторые выдержки из работы "Исскуство древнего населения Волго-Камья в ананьинскую эпоху (истоки и формирование)" Васильева С.А.

А.П.Смирнов в своей работе 1952 г. обозначил характерные черты ананьинской

культуры, которые выражались в керамике в виде чаш с веревочным орнаментом ишестигранных кельтов. К этому набору, по мнению автора, можно отнести бронзовыепрорезные копья с небольшими отверстиями и с поперечной насечкой. 49

Поперечная насечка встречается также и на знаменитых парадных секирах АКИО.

Еще несколько выдержек из работы:

Характеризуя культурные связи

правобережья Волги, автор указал на существование тесных связей с Кавказом, а такжесавроматами, скифами и тагарцами, однако заметил, что воздействие извне, перенесение насевер ряда скифских образов едва ли сказалось на семантике местных мотивов. Авторописывает яркую картину культовых представлений, среди которых наиболее представленыкульт коня, змеи и солнца.

И сразу пришла мысль: а ведь прорезная грива на приведенном мною навершии, имеет прорези именно в виде треугольников, что похоже на изображение лучиков солнца. Чем не солярный признак?

Не буду приводить все выдержки, слишком много текста. Общий смысл - ананьинцы имели торговые связи с окружающими народами (скифы, кобань, тагарцы) и в изделиях ананьинской культуры прослеживается как прямой импорт, так и копирование изделий соседей по каким то подсмотренным сюжетам/дизайну.

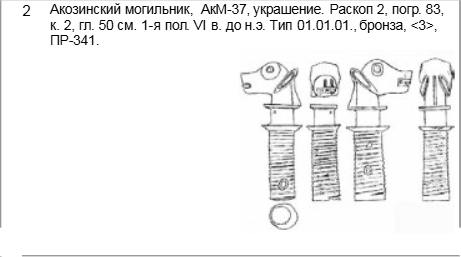

Теперь непосредственно к описанию известных наверший (но автор описывает 3, хотя по тому, что я нашел из более ранних статей, наверший должно быть минимум 4, в Аккозинском могильнике в парном захоронении было обнаружено сразу 2 навершия, а не одно, опишу это позже).

Навершия (3)

Навершия с головами животных не характерны для АКИО. Известно всего триэкземпляра, два из которых происходят из раскопок и одно было случайно обнаружено еще вдореволюционное время (Карта 15).1. С головой животного на конце1.1.1. Неопределенное (2)Бронзовое прорезное навершие из погребения 925 Ст. Ахмыловского могильникапредставляет собой голову животного на длинной шее, являющейся одновременно втулкой состатками дерева внутри (Кат. I-17/1). Животное имеет два торчащих вверхподпрямоугольных уха с двумя углубленными канавками и два выпуклых круглых глаза.Чуть приоткрытый рот обведен широкой полосой. Близкое по форме и характеру бронзовоенавершие из Келермеса выполнено в виде головы лани (?) с торчащими вверхостроконечными ушами и выпуклыми круглыми глазами. Как и у ахмыловского навершия,уши лани украшены двумя углубленными канавками, отчего ухо напоминает вытянутыйотпечаток конского копыта (Рис. 16/1, 3). Мотив копыта встречен на предметах VII—VI вв.до н.э. на Кавказе и в Предкавказье и использовался как дополнительный стилистическийэлемент в украшении животных (главным образом, уха), так и в качестве самостоятельногоорнамента.В печати уже высказывались мнения о кавказском происхожденииахмыловского навершия, хотя все же оно больше выглядит как подражание кавказскимпрототипам. У кавказских наверший фигура животного находится наверху шаровиднойпрорезной емкости, которая в свою очередь базируется на полой втулке. Ахмыловское женавершие имеет прорезную втулку с головой животного на конце, к тому же животные насеверокавказских навершиях выражены более экспрессивно. Второе навершие происходит изпарного захоронения Акозинского могильника и датировано автором раскопок 1-й пол. VI в.до н.э. (Кат. I-17/2) Как отмечает В.С.Патрушев, ему не известно подобных изображений наананьинских памятниках Прикамья, а само навершие имеет определенное сходство со скифо-тагарскими.На самом деле, это навершие стилистически не имеет ничего общего ни соскифскими, ни с тагарскими навершиями, но сама композиционная идея подобного рода,несомненно, навеяна скифскими аналогами.2. С фигурой животного2.1. Копытное2.1.1. КозелКроме вышеуказанных двух наверший с территории ананьинской культуры известно ещеодно — колоколообразное по форме со скульптурной фигурой горного козла наверху (Кат. I-17/3). Данный экземпляр имеет многочисленные прямые и косвенные аналогии средиразличных тагарских наверший, чеканов и фигурок горных козлов VII—V вв. до н.э. и,вероятно, попало в Прикамье в результате каких-то внешних контактов. ДатированоМ.П.Завитухиной V в. до н.э.

Собственно рисунок навершия из статьи:

То же навершие (и еще одно, найденное в той же могиле), описанное в статье "Волго-Камье в начале эпохи раннего железа" А.Х. Халикова

Собственно мои мысли, чем оно похоже на мою лошадку: поперечная нарезка/орнамент по низу навершия и + на нем также присутствует выделенная область, ограниченная условными стенками. На мой взгляд это тоже было навершие плети и именно в этом месте (между стенками) обвязывался сам хлыст. На моем же навершии стенок нет, но есть такая же область-углубление, технически я думаю с теми же самыми целями.

Теперь о втором навершии найденном в этом же захоронении: а не обратная ли это часть плети? Ведь в моем случае тоже 2 бронзовых навершия, найденные рядом. И одно имеет голову животного (лошади), а второе просто закругление в конце (по-сути как и на приведенной картинке, но чуть другое по-форме исполнения). С учетом того, что этих наверший в АКИО найдено всего несколько штук, но в одной могиле попадается сразу 2 - я думаю это вполне себе разумное предположение..

Конечно есть небольшое несоответствие: оба навершия вроде как лежали по разные стороны черепа в захоронении, но нельзя исключать, что плеть (древко) было сломано с какими то ритуальными целями например..

И еще один артефакт АКИО, в котором морда лошади чем то похожа по стилю исполнения на мою.

Вообщем такая вот теория возникла. Буду рад любым комментариям и мнениям!

P.S: Если данные рассуждения в этой теме (про сеймино-турбинцев) не уместны, то прошу простить, подскажите, в каком разделе лучше вести дискуссию по находке?

Сообщение изменено: ajaxtelamon, 03 Август 2025 - 02:01.

#10

Опубликовано 03 Август 2025 - 13:36

Опубликовано 03 Август 2025 - 13:36

Поизучав некоторые материалы, пришла на ум еще одна теория - что навершие , это артефакт ананьинской археологической культуры.

У меня тоже была мысль о связи этой находки с Ананьинским миром, но не успел ее поверить. Ваша точка зрения и аргументы в пользу ее связи с Ананьинской КИО лично мне представляется вполне правдоподобными и обоснованными.

Если данные рассуждения в этой теме (про сеймино-турбинцев) не уместны, то прошу простить, подскажите, в каком разделе лучше вести дискуссию по находке?

На БС есть отдельная тема, правда маленькая, про Ананьинскую культуру, разговор можно будет продолжить там. Впоследствии я могу перенести туда и все эти сообщения.

https://www.balto-sl...showtopic=19703

#12

Опубликовано 07 Август 2025 - 16:18

Опубликовано 07 Август 2025 - 16:18

Перенесено сюда из темы "Сейминско-турбинский феномен", т.к. есть вероятность, что находка, обсуждение которой идет выше относится к Ананьинской КИО.

Спасибо большое!

Я все таки еще изучаю по навершию и пока сам вижу, как За и так и Против версии об ананьинцах.

Я бы сказал даже так - если это и АКИО, то это скорее всего импортное изделие (Кобань/скифы/возможно совсем другая культура?).

Из основных несовпадений с АКИО:

1. Для АКИО в целом нехарактерны навершия в зверином стиле, что утверждается и исследователями данной культуры. Всего 3 навершия в зверином стиле известно по АКИО, причем 1 из них - это импорт.

2. Голова лошади выполнена крайне четко и тонко, скульптурно можно сказать (также как и грива), что совершенно нехарактерно для местных изделий АКИО (если сравнивать с тем же навершием с похожей поперечной насечкой, которое я публиковал парой постов выше) - ну там видно, насколько мультяшно/образно выполнена голова зверя, даже трудно сказать, лошадь это или собака. Насколько я понял, для АКИО характерны изображения животных стилизованные/образные, скульптурные для них не характерны.

3. Конструкция такой гривы не встречается ни в АКИО ни в соседних культурах РЖВ, что также очень странно и необычно (но почему то похожая прорезная грива, но не точно такая, встречается у турбинцев).

4. Золотые глаза - нехарактерный признак (не только для ананьинцев, но и соседей по РЖВ. Те же скифы часто покрывали золотом всё изделие, но вот выделение золотом глаз я не встречал, если ошибаюсь - поправьте пожалуйста!). В АКИО же золото вообще практически не встречается на изделиях, нашел всего лишь одно упоминание о улиткообразной бляшке АКИО, покрытой золотой фольгой.

5. Бронзовый крючок с похожей головой лошади (также публиковал выше в посте) - по всем признакам также импортный и ближайшее похожее изделие найдено в могильнике Султан-Гора. Вот цитата из труда Васильева С.А. Т.е. это было найдено в могильнике АКИО, но является импортом с кавказа.

Ближайшие аналогии: украшение, привеска, мог. Султан-Гора 1, погр. 6. Козенкова В.И. Кобанская культура. Западный вариант // САИ. 1989. Вып. В2-6. Табл. XLIV (7). Западный вариант кобанской культуры (сер. VII-IV вв. до н.э.). Скульптурная головка лошади на тонкой длинной шее. С одной стороны оканчивается небольшой петлей. Совпадает сюжет и мотив, а также конструкция крючка

Также - этот бронзовый крючок - это полностью литое изделие, в моем же случае, навершие явно лилось в несколько этапов и голова отливалась отдельно, а затем насаживалась на навершие с каким то закреплением (пайка?). Об отдельном литье головы свидетельствует треугольная выемка под челюстью. Получается это разные технологии литья изделия.

Сообщение изменено: ajaxtelamon, 07 Август 2025 - 17:53.

#13

Опубликовано 08 Август 2025 - 13:46

Опубликовано 08 Август 2025 - 13:46

Просмотрел литературу, близких аналогий не нашел. В Ананьинском культуре есть фигурка лошади, мордой напоминающее вашу находку, но вы и сами указали это выше. Как мне показалось, что-то относительно похожее ( по внешнему виду головы) есть в публикации Ю.П. Чемякина «Средневековые навершия жезлов с зооморфными окончаниями» ( Уральский Исторический Вестник № 4 (57), 2017 ). На рисунке под номером 17.

Просмотрел литературу, близких аналогий не нашел. В Ананьинском культуре есть фигурка лошади, мордой напоминающее вашу находку, но вы и сами указали это выше. Как мне показалось, что-то относительно похожее ( по внешнему виду головы) есть в публикации Ю.П. Чемякина «Средневековые навершия жезлов с зооморфными окончаниями» ( Уральский Исторический Вестник № 4 (57), 2017 ). На рисунке под номером 17.

Но это изображение не лошади, а лося. Происходит из грабительских раскопок в окрестностях Сургута. Просто показалось близкой манера исполнения головы. Ваша находка уникальна – прямые аналогии ей не просматриваются, или я, увы, их не нахожу. Полагаю, что в этой связи это может быть как местное изделие, так и импортное, а может быть и вообще случайная находка вне местного культурного контекста ( когда-то кем-то утерянный курьез). Хронология тоже может быть очень широкой, даже может быть вплоть до исторического времени. И вот что я думаю. Если у вас есть желание установить культурную и хронологическую принадлежность своей находки, можно посоветовать вам ( конечно если есть такая возможность) вернуться туда, где вы ее нашли, все там осмотреть, немного поработать лопатой на предмет поиска дополнительных артефактов. Особенно важна в таких случаях керамика. Вдруг что-то и удастся найти. Также посоветовал бы вам обратиться к профильным специалистам, занимающихся изучением древней бронзовой пластики. Как правило, у них большие объемы информации. Возможно у вас сесть такие на примете. Я, в свою очередь, сброшу вам в личку эл. почту двух специалистов, может быть их консультации окажутся полезными.

Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх