Войти Создать учётную запись

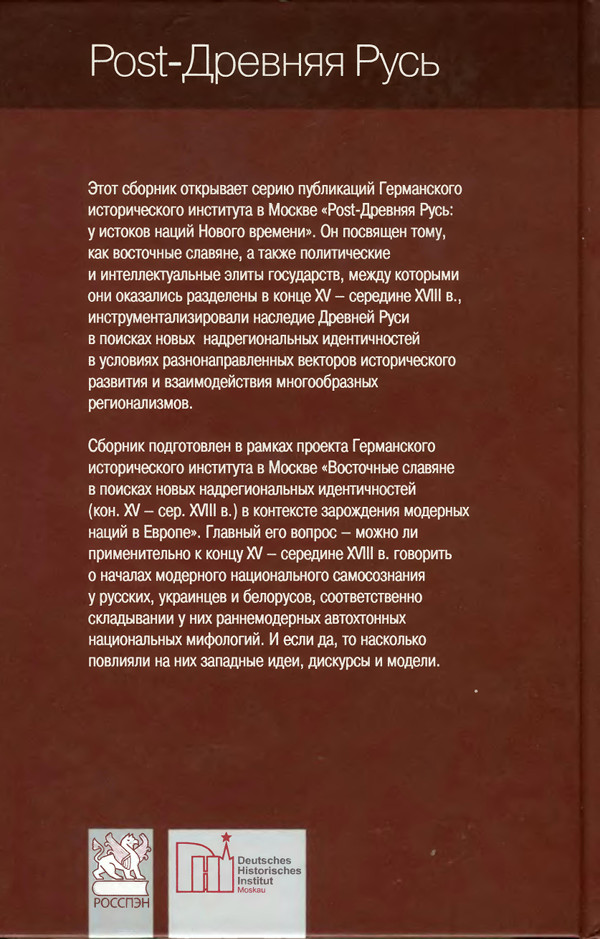

Древняя Русь после Древней Руси

#1

Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 12:20

Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 12:20

- Skalagrim, Краки Нифлунг, lana и 5 других пользователя сказали "Спасибо"

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#3

Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 17:23

Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 17:23

Ну я пока прочитал только на удивление сверхадекватное введение и статьи Полехова и Дзярновича. Радует, что такого рода сборник статей вышел в России и на русском. Может поможет многим непрофильным российским историкам перестать тиражировать из раза в раз эту "советско-царскую" чепуху модель, которая из каждого утюга льётся, при обсуждении истории Восточной Европы Позднего Средневековья и Нового времени.

- "Спасибо" сказали: Austragasts

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#4

Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 01:05

Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 01:05

Ну я пока прочитал только на удивление сверхадекватное введение и статьи Полехова и Дзярновича. Радует, что такого рода сборник статей вышел в России и на русском. Может поможет многим непрофильным российским историкам перестать тиражировать из раза в раз эту "советско-царскую"

чепухумодель, которая из каждого утюга льётся, при обсуждении истории Восточной Европы Позднего Средневековья и Нового времени.

На русском языке что только не выходит

Другой вопрос, доберется ли та или иная литература до тех людей, до которых Вам бы хотелось, чтобы она дошла.

А если и доберется, то нужные лица просто навешают нужный ярлык, и отношение к данной литературе будет сформировано в нужном направлении.

Чтобы избегали

#7

Опубликовано 06 Апрель 2021 - 18:10

Опубликовано 06 Апрель 2021 - 18:10

Даже одна статья нашлась

http://pawet.net/fil...refarmacyja.pdf

Реформация и руское сообщество Великого княжества Литовского в XVI – первой пол. XVII в.

А, две

"Руская вера" кон. XVI-первой пол. XVII в., Религия и русь, XV-XVIII вв. / отв. сост. А. В. Доронин. М., 2020. c. 291-311.

https://www.academia..._2020_c_291_311

#8

Опубликовано 06 Апрель 2021 - 18:14

Опубликовано 06 Апрель 2021 - 18:14

Дзярновича я уже постил тут: https://www.balto-sl...ndpost&p=332169

Но тогда не обратил внимания на сборник почему-то. Наверное, торопился прочитать.

- "Спасибо" сказали: Austragasts

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#10

Опубликовано 06 Апрель 2021 - 18:21

Опубликовано 06 Апрель 2021 - 18:21

Пожалуй, процитирую заключение. Были ведь на БС одно время затяжные бои по этой теме.

Подведем итоги. По нашему мнению, само понятие «руская вера»оформилось в результате того, что руские земли оказались в составе ВКЛ и Польского королевства. Вплоть до сер. XVII в. в абсолютном большинстве случаев под «руской верой» понимали Православие.Однако отождествление религиозного «руская вера» с этнокультурным «рускость» прослеживается в источниках XVI–XVII вв. лишь в редких случаях и касается исключительно Руской Церкви и ее истории, ее святых и святынь.Само зарождение понятия «руская вера» связано с признанием того, что вера руси есть вера православная. Но, как показали источники XVI–XVII вв., репрезентирующие идеологию разных социальных слоев руси Речи Посполитой, даже вне «руской веры» русь могла оставаться русью. Религиозное не сливалось с этнокультурным,одно не являлось синонимом другого.Если до Берестейской унии (1596) русь почти всегда ассоциировалась с Православием, то после нее – не обязательно. Под русью Речи Посполитой мы должны понимать в XVII в. в большей степени этнокультурную идентичность, а религию – как один из маркеров рускости, но не единственный. Речь посполитская русь разных социальных слоев объединялась под сенью Киевской митрополии (хотяв рассматриваемый нами период это единство было ослаблено ввиду параллельного существования и другой Киевской митропо-лии – униатской).И все же религия была опорой для руси в исторической ретро-спективе – хранительницей и ретранслятором ее коллективной исторической памяти. Она связала русь едиными культурными уза-ми от Крещения до современности.

- "Спасибо" сказали: Брут и Tora_sama

#11

Опубликовано 13 Июль 2021 - 16:48

Опубликовано 13 Июль 2021 - 16:48

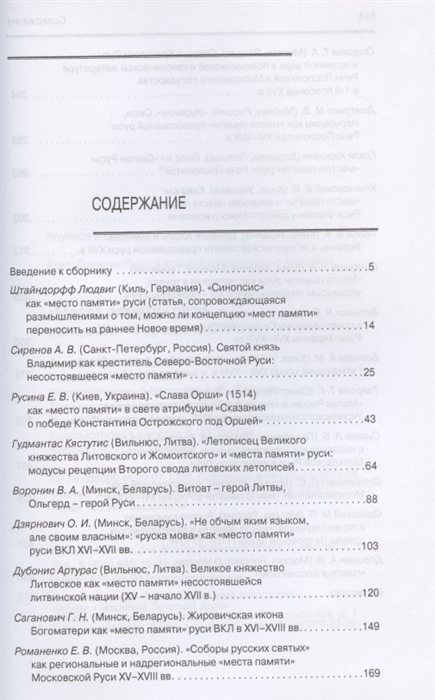

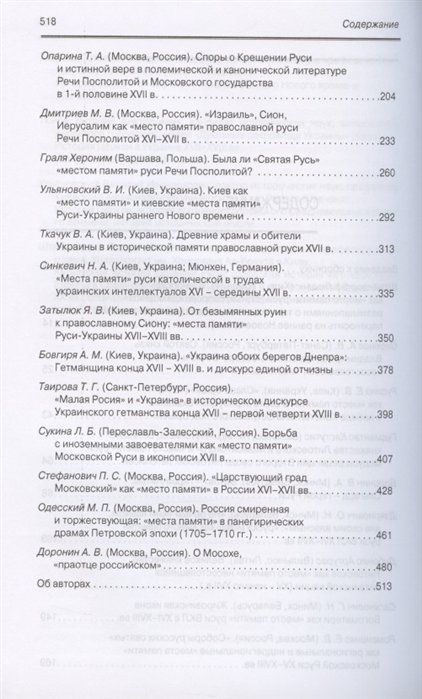

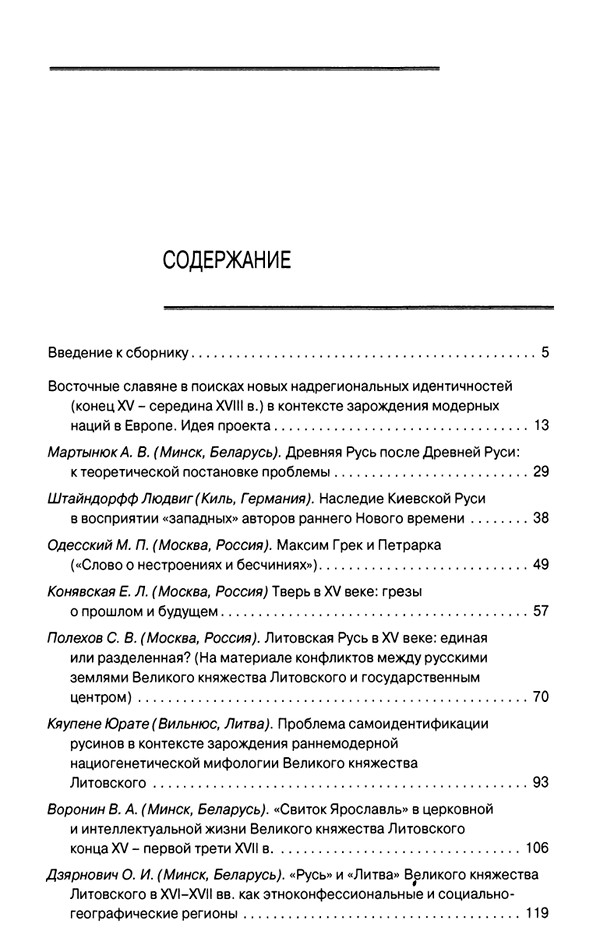

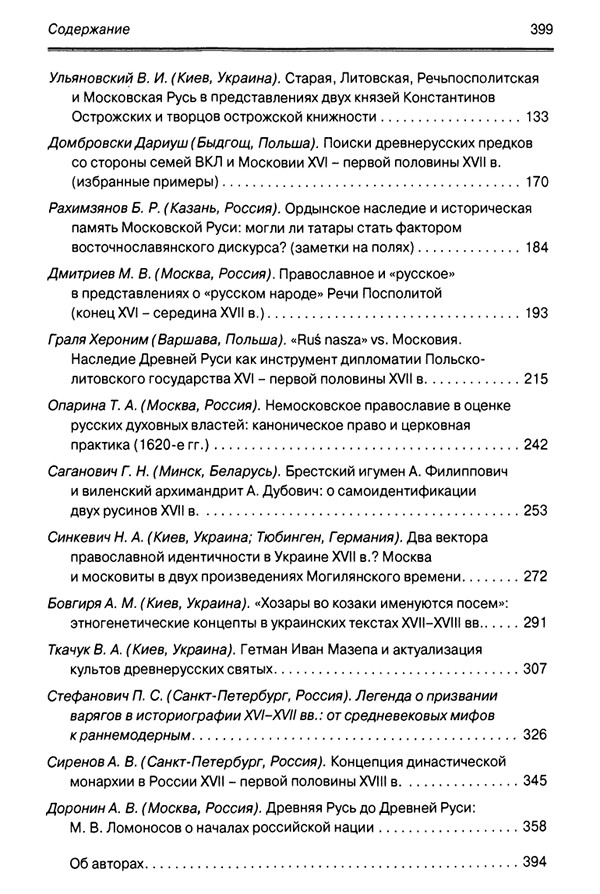

Ну и содержание предыдущей ещё до кучи:

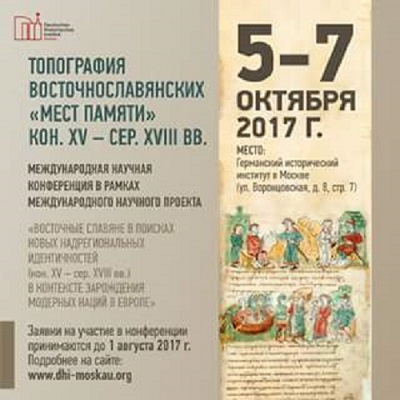

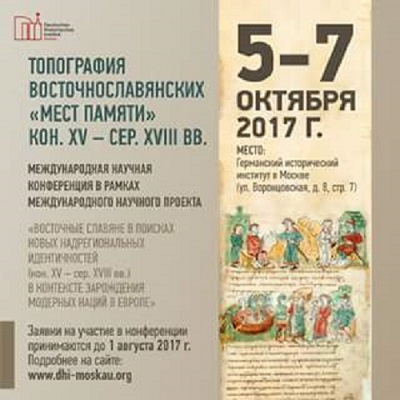

С 5 по 7 октября 2017 г. в Германском историческом институте в Москве (ГИИМ) прошла научная конференция «Топография восточнославянских «мест памяти» кон. XV – сер. XVIII вв.», в которой приняли участие исследователи из разных городов России, а также из Белоруссии, Украины, Литвы, Польши и Германии. Перед собравшимися участниками и гостями конференции с приветственным словом выступил директор института Николаус Катцер. Затем слово взял сотрудник ГИИМ, куратор проекта «Восточные славяне в писках новых надрегиональных идентичностей (кон. XV – сер. XVIII вв.) в контексте зарождения модерных наций в Европе» Андрей Владимирович Дорнин, рассказавший о концепции проекта, в рамках которого была организована нынешняя конференция. Он также представил сборник статей, составленный на основе докладов на прошлой конференции, прошедшей в Минске год назад, в рамках того же проекта. И кроме того, анонсировал конференцию в Варшаве, проведение которой планируется в 2018 г.

Не имея возможности рассказать обо всех докладах, представленных в течение 3-х дней работы конференции, остановимся на некоторых из них.

Первым свой доклад представил Людвиг Штайндорфф (Киль) на тему ««Места памяти» в Синопсисе». Автор отметил, что ключевой термин для темы конференции – «место памяти» – взят из работ французского историка Пьера Нора, он означает конкретные материальные и нематериальные объекты (локусы, учебники, песни, образы и др.), функция которых – сохранение коллективной национальной памяти. Согласно выводу автора, «Синопсис» является местом памяти восточных славян. Как отметил Л. Штайндорфф, в 2002 г. вышел перевод «Синопсиса» на украинский язык, который был сделан по его 1-му изданию (1674 г.), а в 2006 г. – на русский язык в России, на основе 3-го издания (1681 г.). В 1-м издании большое внимание уделено крещению Руси (само по себе является местом памяти), прослежена череда киевских православных иерархов, большое внимание киевским воеводам Даниловичам. В 3-м издании больше внимания уделено Куликовской битве, прослежена идея Москва – Третий Рим, но обойдены вниманием Новгород и Псков в силу их связи с республиканской традицией.

Хероним Граля (Варшава) представил доклад «Святая Русь и русь Речи Посполитой». Как отметил автор, руськая шляхта в Речи Посполитой, доля которой в определённый момент доходила до 40 %, находилась в ситуации ограниченности прав со времён Городельской унии (1413). Неоднозначно православная шляхта относилась к Московскому государству. После присоединения в 1500 г. к Великому Московскому княжеству ряда земель Великого княжества Литовского Брянская епархия перестала существовать, а полоцкий епископ отправился в заключение. В 1521 г. витебский православный иерарх «бил в набат», призывая дать отпор московскому великому князю Василию III, отправлявшемуся в поход на Киев, якобы, чтобы венчаться там на царство. Как отметил автор, польские короли считали, что поскольку они обладают Киевом, значит именно они и есть государи Руси. В 1632 г., вскоре после начала Смоленской войны, представители православной шляхты на элекционном сейме поддержали кандидатуру Владислава Вазы (стал королём Владиславом IV) и объявили, что заканчивают сеймовые споры и идут защищать Родину. С такой же патриотической позиции выступило и духовенство – Петр Могила организовал в честь Владислава IV церковную службу, на которой избранный король был назван «богоизбранный царь наш». Однако ситуация изменилась после Поляновского мира 1634 г. Владислава IV православное духовенство называло уже только королём и великим князем. Православные Речи Посполитой считали, что в Москве православие, но с оговорками, т.е. принимали московское крещение, но отмечали, что юрисдикция другая. Архиепископ мстиставский и оршанский Мефодий Филимонович писал в Москву, что если российский царь пришлёт иерархов из Москвы, то это нарушит наши права духовенства Киевской митрополии, тогда оно затворится церквях и монастырях.

Михаил Владимирович Дмитриев (Москва) в докладе «Русь – verus Israel: топография сакральных «мест памяти» в протонациональных дискурсах Московского государства и украинско-белорусских земель в XVI - XVII вв.» отметил, что представление о Руси как Израиле сложилось в XV в., а в дальнейшем было развито в сочинениях Андрея Курбского. В XV-XVII вв. сложилось неэтническое и ненациональное представление о Московской Руси как о «правильном Израиле», что сочеталось с антииудейской полемикой. В украинских и белорусских землях сложилось своё представление о «правильном Израиле». Так, Иоанн Вышенский отмечал, что иудеи – это «неправильный Израиль», а Русь – «правильный», руськая церковь, по его утверждению, произошла из Иерусалима, он также подчёркивал религиозную общность с Иерусалимом и Сионом. Захария Копыстенский обращался к образу Израиля, который противопоставлял иноверным туркам. Иов Борецкий в своём послании в Москву 1624 г., писал, отсылая к соответствующему библейскому сюжету, что московский царь находится в Египте, и ему надо вернуться в Израиль.

Василий Иринархович Ульяновский (Киев) в докладе «Город Киев в исторической памяти XIV-XVII вв., его легенды и топосы-символы» проанализировал 117 королевских привилеев киевским мещанам. Согласно выводам автора, в них упоминаются только 2 топоса – Щекавица и церковь Пресвятой Богородицы в Пирогоще. Подол же воспринимался как светское место памяти. Ещё одно место памяти, связанное с Киевом, распространённое в украинских летописях – «Мать городов русских». Густынская летопись также предполагала предметное восприятие места памяти, она определяла место, где стоял крест Св. Андрея Первозванного. Другое место памяти – Богоявленский собор, в котором в 1620 г. состоялось восстановление православной иерархии. С ним связано ещё одно место памяти – константинопольский патриарх Феофан; когда он приезжал в Киев, с него был сделан портрет. Одно из важнейших мест памяти в Киеве – София Киевская, в которой сохранилось 7 тыс. граффити. Среди последних есть принадлежащие католикам и протестантам, а также 24 граффити на армянском языке. Они, по мнению В.И. Ульяновского, демонстрируют непрерывность восприятия Киева как места памяти. Ряд авторов XVI в. (Мачей Стрыйковский, Михалон Литвин, Мартин Груневег и др.) указывают, что киевляне были убеждены, что на месте Киева в древности была Троя. В 1585 г. иностранца Лоренца Мюллера в его путешествии в Киев сопровождал волынский шляхтич Войновский, который ему рассказывал, что в Киев перенесли тело Овидия. По мнению автора, в этом проявилась антикизация Киева как места памяти.

Виталий Анатолиевич Ткачук (Киев) прочитал доклад «Древнерусская сакральная топография в православной Киевской митрополии XVII – 1-й пол. XVIII вв.: память и формирование коллективного прошлого». Автор, в частности, остановился на традиции отмечания дней основания важнейших церквей и соборов. Так, в рассмотренный исследователем период во Львове и Слуцке праздновался день освящения Софии Киевской. Интеллектуалы XVII в. осознавали Киев как место памяти на 2-х уровнях: 1) Киев как 2-й Иерусалим (в частности, Лазарь Баранович писал, что Апостол Андрей водрузил свой крест «аще на Голгофе»); 2) святые киевские горы. В челобитных киевского духовенства российским царям и в гетманских универсалах киевским монастырям и церквям, как правило, указывалось, кто и когда основал монастырь или церковь. Такие указания, в частности, есть в универсале гетмана Ивана Степановича Мазепы Киевскому Выдубицкому монастырю. Со времён издания «Анфологиона» в книжных гравюрах стали помещать реалистичные изображения киевских церквей и соборов. Изображение места водружения Андреем Первозванным креста стало особенно выделяться после переподчинения Киевской митрополии московскому патриарху. Так, на гравюре в списке Густынской летописи, датированном кон. XVII в., Господь указывает на место водружения креста. Как отметил В.А. Ткачук, монастыри и соборы были важными местами памяти и в других городах митрополии. Так, во Львове князь Лев Данилович во многих храмах поминался как их основатель.

Наталия Александровна Синкевич (Киев – Тюбинген) представила доклад на тему ««Места памяти» католической Руси». Автор сознательно ограничила понятие «Католическая Русь», исключив из него униатов. Станислав Ореховский в сочинении «De baptism Ruthenorum» выделил следующие места памяти: князь Владимир, Никейский и Ферраро-Флорентийский соборы. Себастиан Кленович (ум. В 1602 г.) в труде “Roxolania” назвал жителей Львова, Гродно, Перемышля, Киева и ряда др. городов сарматами и казаками. Иосиф Верещинский, именовавший себя «епископ-казак» (идеализация образа казаков), особенно отметил Св. Яцека (Гиацинта; в миру – Яцек Одровонж), боровшегося с иудеями в Киеве. Ян Домбровский хвалил князей из династии Рюриковичей, Криштофа Косинского, Св. Яцека. В нач. XVII в. у доминиканцев руського происхождения проснулось этническое сознание, они начали бороться за отделение от польской доминиканской провинции. Шимон Окольский выделил 5 этапов крещения Руси, причём – первый княгиней Ольгой (она, по мнению Окольского, была католичкой), потом Владимир, Св. Яцек. Последний, согласно Окольскому, крестил и Московскую Русь. Он также подчёркивал значение г. Львова как духовного центра католической Руси – здесь князем был Даниил Галицкий, принявший, как он полагал, унию. Особое место Львова связано с тем, что львовский доминиканский монастырь был центром борьбы за самостоятельность доминиканской провинции на руських землях.

Татьяна Геннадиевна Таирова-Яковлева (Санкт-Петербург) в докладе «Малая Россия и Украина в историческом дискурсе Украинского гетманства конца XVII – первой четверти XVIII вв.» отметила, что по рассматриваемой теме существует 2 рода источников: 1) официальные источники; 2) «тексты для внутреннего пользования». Автор при рассмотрении темы, в основном, опиралась на вторую группу, под которыми, прежде всего, понимаются казацкие летописи (Летопись Смавидца, Летопись Дворецких и ряд других). По наблюдениям Т.Г. Таировой-Яковлевой, в казацких летописях достаточно широко применялся термин «Украина», который, в качестве места памяти, отсылал к идее единства Украинского гетманства, разделённой после Андрусовского перемирия (1667 г.) на Правобережную и Левобережную Украину.

Алєксандр Алмазов – кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства i спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Державного академічного університету гуманітарних наук (ГАУГН). м. Москва, РФ. Досліджує українсько-російські взаємини другої половини XVII ст., історію Ніжина і гетьманства Івана Самойловича.

14 November 2017

С 5 по 7 октября 2017 г. в Германском историческом институте в Москве (ГИИМ) прошла научная конференция «Топография восточнославянских «мест памяти» кон. XV – сер. XVIII вв.», в которой приняли участие исследователи из разных городов России, а также из Белоруссии, Украины, Литвы, Польши и Германии. Перед собравшимися участниками и гостями конференции с приветственным словом выступил директор института Николаус Катцер. Затем слово взял сотрудник ГИИМ, куратор проекта «Восточные славяне в писках новых надрегиональных идентичностей (кон. XV – сер. XVIII вв.) в контексте зарождения модерных наций в Европе» Андрей Владимирович Дорнин, рассказавший о концепции проекта, в рамках которого была организована нынешняя конференция. Он также представил сборник статей, составленный на основе докладов на прошлой конференции, прошедшей в Минске год назад, в рамках того же проекта. И кроме того, анонсировал конференцию в Варшаве, проведение которой планируется в 2018 г.

Не имея возможности рассказать обо всех докладах, представленных в течение 3-х дней работы конференции, остановимся на некоторых из них.

Первым свой доклад представил Людвиг Штайндорфф (Киль) на тему ««Места памяти» в Синопсисе». Автор отметил, что ключевой термин для темы конференции – «место памяти» – взят из работ французского историка Пьера Нора, он означает конкретные материальные и нематериальные объекты (локусы, учебники, песни, образы и др.), функция которых – сохранение коллективной национальной памяти. Согласно выводу автора, «Синопсис» является местом памяти восточных славян. Как отметил Л. Штайндорфф, в 2002 г. вышел перевод «Синопсиса» на украинский язык, который был сделан по его 1-му изданию (1674 г.), а в 2006 г. – на русский язык в России, на основе 3-го издания (1681 г.). В 1-м издании большое внимание уделено крещению Руси (само по себе является местом памяти), прослежена череда киевских православных иерархов, большое внимание киевским воеводам Даниловичам. В 3-м издании больше внимания уделено Куликовской битве, прослежена идея Москва – Третий Рим, но обойдены вниманием Новгород и Псков в силу их связи с республиканской традицией.

Хероним Граля (Варшава) представил доклад «Святая Русь и русь Речи Посполитой». Как отметил автор, руськая шляхта в Речи Посполитой, доля которой в определённый момент доходила до 40 %, находилась в ситуации ограниченности прав со времён Городельской унии (1413). Неоднозначно православная шляхта относилась к Московскому государству. После присоединения в 1500 г. к Великому Московскому княжеству ряда земель Великого княжества Литовского Брянская епархия перестала существовать, а полоцкий епископ отправился в заключение. В 1521 г. витебский православный иерарх «бил в набат», призывая дать отпор московскому великому князю Василию III, отправлявшемуся в поход на Киев, якобы, чтобы венчаться там на царство. Как отметил автор, польские короли считали, что поскольку они обладают Киевом, значит именно они и есть государи Руси. В 1632 г., вскоре после начала Смоленской войны, представители православной шляхты на элекционном сейме поддержали кандидатуру Владислава Вазы (стал королём Владиславом IV) и объявили, что заканчивают сеймовые споры и идут защищать Родину. С такой же патриотической позиции выступило и духовенство – Петр Могила организовал в честь Владислава IV церковную службу, на которой избранный король был назван «богоизбранный царь наш». Однако ситуация изменилась после Поляновского мира 1634 г. Владислава IV православное духовенство называло уже только королём и великим князем. Православные Речи Посполитой считали, что в Москве православие, но с оговорками, т.е. принимали московское крещение, но отмечали, что юрисдикция другая. Архиепископ мстиставский и оршанский Мефодий Филимонович писал в Москву, что если российский царь пришлёт иерархов из Москвы, то это нарушит наши права духовенства Киевской митрополии, тогда оно затворится церквях и монастырях.

Михаил Владимирович Дмитриев (Москва) в докладе «Русь – verus Israel: топография сакральных «мест памяти» в протонациональных дискурсах Московского государства и украинско-белорусских земель в XVI - XVII вв.» отметил, что представление о Руси как Израиле сложилось в XV в., а в дальнейшем было развито в сочинениях Андрея Курбского. В XV-XVII вв. сложилось неэтническое и ненациональное представление о Московской Руси как о «правильном Израиле», что сочеталось с антииудейской полемикой. В украинских и белорусских землях сложилось своё представление о «правильном Израиле». Так, Иоанн Вышенский отмечал, что иудеи – это «неправильный Израиль», а Русь – «правильный», руськая церковь, по его утверждению, произошла из Иерусалима, он также подчёркивал религиозную общность с Иерусалимом и Сионом. Захария Копыстенский обращался к образу Израиля, который противопоставлял иноверным туркам. Иов Борецкий в своём послании в Москву 1624 г., писал, отсылая к соответствующему библейскому сюжету, что московский царь находится в Египте, и ему надо вернуться в Израиль.

Василий Иринархович Ульяновский (Киев) в докладе «Город Киев в исторической памяти XIV-XVII вв., его легенды и топосы-символы» проанализировал 117 королевских привилеев киевским мещанам. Согласно выводам автора, в них упоминаются только 2 топоса – Щекавица и церковь Пресвятой Богородицы в Пирогоще. Подол же воспринимался как светское место памяти. Ещё одно место памяти, связанное с Киевом, распространённое в украинских летописях – «Мать городов русских». Густынская летопись также предполагала предметное восприятие места памяти, она определяла место, где стоял крест Св. Андрея Первозванного. Другое место памяти – Богоявленский собор, в котором в 1620 г. состоялось восстановление православной иерархии. С ним связано ещё одно место памяти – константинопольский патриарх Феофан; когда он приезжал в Киев, с него был сделан портрет. Одно из важнейших мест памяти в Киеве – София Киевская, в которой сохранилось 7 тыс. граффити. Среди последних есть принадлежащие католикам и протестантам, а также 24 граффити на армянском языке. Они, по мнению В.И. Ульяновского, демонстрируют непрерывность восприятия Киева как места памяти. Ряд авторов XVI в. (Мачей Стрыйковский, Михалон Литвин, Мартин Груневег и др.) указывают, что киевляне были убеждены, что на месте Киева в древности была Троя. В 1585 г. иностранца Лоренца Мюллера в его путешествии в Киев сопровождал волынский шляхтич Войновский, который ему рассказывал, что в Киев перенесли тело Овидия. По мнению автора, в этом проявилась антикизация Киева как места памяти.

Виталий Анатолиевич Ткачук (Киев) прочитал доклад «Древнерусская сакральная топография в православной Киевской митрополии XVII – 1-й пол. XVIII вв.: память и формирование коллективного прошлого». Автор, в частности, остановился на традиции отмечания дней основания важнейших церквей и соборов. Так, в рассмотренный исследователем период во Львове и Слуцке праздновался день освящения Софии Киевской. Интеллектуалы XVII в. осознавали Киев как место памяти на 2-х уровнях: 1) Киев как 2-й Иерусалим (в частности, Лазарь Баранович писал, что Апостол Андрей водрузил свой крест «аще на Голгофе»); 2) святые киевские горы. В челобитных киевского духовенства российским царям и в гетманских универсалах киевским монастырям и церквям, как правило, указывалось, кто и когда основал монастырь или церковь. Такие указания, в частности, есть в универсале гетмана Ивана Степановича Мазепы Киевскому Выдубицкому монастырю. Со времён издания «Анфологиона» в книжных гравюрах стали помещать реалистичные изображения киевских церквей и соборов. Изображение места водружения Андреем Первозванным креста стало особенно выделяться после переподчинения Киевской митрополии московскому патриарху. Так, на гравюре в списке Густынской летописи, датированном кон. XVII в., Господь указывает на место водружения креста. Как отметил В.А. Ткачук, монастыри и соборы были важными местами памяти и в других городах митрополии. Так, во Львове князь Лев Данилович во многих храмах поминался как их основатель.

Наталия Александровна Синкевич (Киев – Тюбинген) представила доклад на тему ««Места памяти» католической Руси». Автор сознательно ограничила понятие «Католическая Русь», исключив из него униатов. Станислав Ореховский в сочинении «De baptism Ruthenorum» выделил следующие места памяти: князь Владимир, Никейский и Ферраро-Флорентийский соборы. Себастиан Кленович (ум. В 1602 г.) в труде “Roxolania” назвал жителей Львова, Гродно, Перемышля, Киева и ряда др. городов сарматами и казаками. Иосиф Верещинский, именовавший себя «епископ-казак» (идеализация образа казаков), особенно отметил Св. Яцека (Гиацинта; в миру – Яцек Одровонж), боровшегося с иудеями в Киеве. Ян Домбровский хвалил князей из династии Рюриковичей, Криштофа Косинского, Св. Яцека. В нач. XVII в. у доминиканцев руського происхождения проснулось этническое сознание, они начали бороться за отделение от польской доминиканской провинции. Шимон Окольский выделил 5 этапов крещения Руси, причём – первый княгиней Ольгой (она, по мнению Окольского, была католичкой), потом Владимир, Св. Яцек. Последний, согласно Окольскому, крестил и Московскую Русь. Он также подчёркивал значение г. Львова как духовного центра католической Руси – здесь князем был Даниил Галицкий, принявший, как он полагал, унию. Особое место Львова связано с тем, что львовский доминиканский монастырь был центром борьбы за самостоятельность доминиканской провинции на руських землях.

Татьяна Геннадиевна Таирова-Яковлева (Санкт-Петербург) в докладе «Малая Россия и Украина в историческом дискурсе Украинского гетманства конца XVII – первой четверти XVIII вв.» отметила, что по рассматриваемой теме существует 2 рода источников: 1) официальные источники; 2) «тексты для внутреннего пользования». Автор при рассмотрении темы, в основном, опиралась на вторую группу, под которыми, прежде всего, понимаются казацкие летописи (Летопись Смавидца, Летопись Дворецких и ряд других). По наблюдениям Т.Г. Таировой-Яковлевой, в казацких летописях достаточно широко применялся термин «Украина», который, в качестве места памяти, отсылал к идее единства Украинского гетманства, разделённой после Андрусовского перемирия (1667 г.) на Правобережную и Левобережную Украину.

Алєксандр Алмазов – кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства i спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Державного академічного університету гуманітарних наук (ГАУГН). м. Москва, РФ. Досліджує українсько-російські взаємини другої половини XVII ст., історію Ніжина і гетьманства Івана Самойловича.

http://www.historian...-moskva-rossiya

- профессор Перзеев, von Koren, Ravnur и ещё один пользователь сказал "Спасибо"

#12

Опубликовано 05 Январь 2022 - 13:30

Опубликовано 05 Январь 2022 - 13:30

Коллективный труд представляет опыт соединения фундаментальных исследований археологов и историков, работающих над проблемами XIII–XV вв. Работы

https://www.archaeol...21/Rus_2021.pdf

Ответить в эту тему

Посетителей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх Ответить

Ответить Цитировать

Цитировать