Некоторые исследователи (С. В. Бернштейн-Коган[1], Ю. Ю. Звягин[2], А. Л. Никитин[3], С. Э. Цветков[4] и др.) подвергают сомнению существование пути «из варяг в греки» как постоянно действующей транзитной торговой магистрали (не отрицая возможности отдельных плаваний). Приводимые ими аргументы можно разделить на три группы:

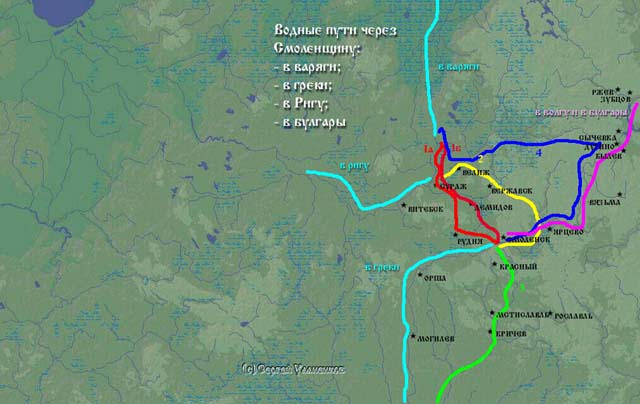

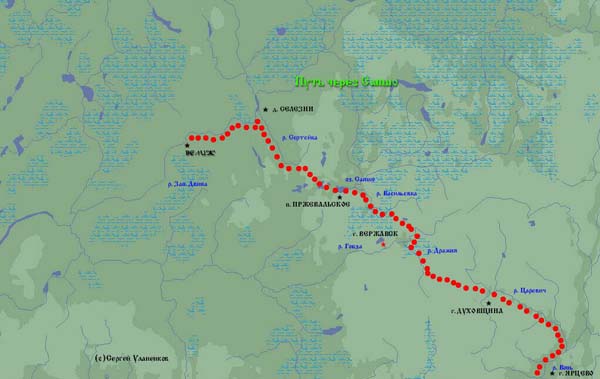

География. Трудность плавания, в котором необходимо преодолевать волоком два водораздела — между Ловатью и Двиной и между Двиной и Днепром. Причем, расстояние по маршруту Балтика–Волхов–Ловать–Двина–Днепр (с двумя волоками) в 5!!! раз больше чем по маршруту Балтика–Двина–Днепр (с одним волоком), существует и не менее удобный путь Балтика–Висла–Буг–Припять–Днепр (также с одним волоком) сразу выходящий в район Киева.

Источники. Отсутствие упоминаний о подобных плаваниях в скандинавских сагах и отсутствие в византийских источниках упоминаний о скандинавских купцах и скандинавах вообще ранее второй половины XI в. Впервые о воинах скандинавского происхождения — «варангах», говорится в императорском хрисовуле 1060 г. (прочие упоминания находятся в более поздних документах, даже если они описывают события более ранних лет).

Археология. Малое количество археологических находок византийского происхождения, как в самой Скандинавии, так и по всему предполагаемому маршруту. Например: при раскопках в Бирке (Швеция) арабские монеты найдены в 106 погребениях, англосаксонские — в восьми, и только в двух — византийские; из более чем 110 тыс. монет, найденных в 700-х кладах на острове Готланд к середине XX в., византийских всего 410.[5][6] Немногочисленные вещи византийского происхождения, найденные в Новгороде, относятся к культурным слоям XI в. Если по другому важнейшему торговому пути Восточной Европы — Волжско-балтийскому («из варяг в хазары», вариант «в булгары) археологические находки: оружие, украшения, клады, в том числе с византийскими монетами (всего более трехсот монет), свидетельствующие о постоянном движении по этому маршруту, присутствуют и по Волге (вплоть до верховий и далее по Волхову до Ладоги), и по Оке, и по Западной Двине, то в Поднепровье, за исключением районов Киева и Смоленска таких находок нет.

http://ru.wikipedia.....BD.D0.B8.D1.8FНикитин А. Основания русской истории. Мифологемы и факты.

http://www.gumer.inf...ry/nikit/05.phpПри рассмотрении с таких позиций вопроса о пути «из варяг в греки» по Днепру обнаруживается не только полное отсутствие свидетельств, подтверждающих его существование, но и ряд фактов, прямо говорящих о его мифичности. Первым таким свидетельством является географический экскурс, вклинившийся в текст прямо за описанием «пути», который указывает выход из Оковского леса (т.е. леса, из которого вытекает реки Ока, Днепр, Западная Двина и Волга 24 ) в «море Варяжское» не по Ловати, а по Западной Двине, и это весьма существенно, потому что между речными системами Днепра и Ловати лежат два труднопроходимых водораздела, обособляющие верховья Западной Двины. Этот путь с Каспия по Оке и на Двину отмечен многочисленными находками восточных серебряных монет

VIII-IX в., отсутствующими на Ловати, точно так же, как на протяжении всего течения Днепра византийские монеты отмечены только редкими и случайными находками.

Не менее существенен и тот факт, что по сравнению с двинским направлением протяженность маршрута с верховьев Днепра через Новгород и Ладогу увеличивается более чем в пять (!) раз. Насколько он труден и недостоверен, можно судить по предпринятой группой ленинградских энтузиастов во главе с Г.С.Лебедевым попытке пройти его летом 1987 г. И хотя их ялы и шлюпки были легче и маневреннее древнерусских и скандинавских лодей, а уровень воды в гидросистемах стоял почти на 5 метров выше, чем в IX-XI вв., большую часть маршрута они смогли преодолеть только с помощью тяжелых армейских вездеходов, на которых везли свои суда от озера к озеру (личное сообщение А.М.Микляева).

Впечатляющим аргументом против отождествления днепровского маршрута с путем «из варяг в греки» служит наличие двух транзитных путей, пересекающих Днепр у Киева и Смоленска, между которыми на берегах этой реки практически отсутствуют свидетельства оживленного движения людей и грузов в указанное время. Единичные же находки, которыми располагают археологи, только подтверждают этот разрыв между трассами торговых потоков 25 .

Следует также остановиться еще на одном тексте, прочно вошедшем в источниковедение древней Руси в качестве свидетельства существования пути «из варяг в греки», — главе «О росах» сочинения византийского императора Константина Порфирогенита «Об управлении империей». В ней содержится рассказ о том, как славянские племена, данники росов, живущих в Киеве, рубят зимой в верховьях Днепра лес, делают «однодеревки» (моноксилы), весной сплавляют их к Киеву, где росы их оснащают и, нагрузив товаром и невольниками, начинают трудное и опасное путешествие вниз по реке, через пороги, к Черному морю и далее, вдоль его западного побережья, к Константинополю.

Как отмечали многие историки, здесь не содержится никаких сведений о транзитном пути по Днепру, поскольку «росы» обитают в Киеве. Более того, заключительный сюжет этой главы, сообщающий о «полюдье» росов, объезжающих в течение зимы подвластные им славянские области и собирающих дань, говорит об их туземности, во всяком случае, «укорененности» в этой стране 26 . Другими словами, весь имеющийся в распоряжении историка материал говорит в пользу дунайского, а не днепровского пути. Принять его мешает только прямое указание Адама Бременского на "Новгород" и "Клев" как транзитные пункты на пути в Константинополь и указание на "Днепр", а не на Дунай, в тексте ПВЛ. Но так ли это препятствие безусловно? На исторических картах славянского Поморья для рубежа I-II тыс. н.э., охватывающих территорию современной Германии и Польши, можно обнаружить топонимы, соответствующие одному из главных топонимов русской летописи: "Новград", "Ноград", "Новгард" и т.д. Россыпь «новых городов» тянется от Балтийского моря до Черного вдоль всего дунайского пути. Здесь же мы найдем Ростов/Росток, бесконечное количество "Вышгородов", "Вышеградов", "Чернграды" и др. 21 Что касается «исключительно русского» топонима "Киев", то уже ПВЛ указывает его близнеца на Дунае. В действительности же, как показал болгарский филолог Н.П.Ковачев, не считая Куявии, только в письменных источниках X-XIII вв. на территории Балкан, Центральной и Восточной Европы существовало около семи десятков "Киевов" 28 . Немало насчитывается и "Переяславлей", протянувшихся с Дуная до Верхней Волги, начало которым дает знаменитый болгарский Переяславль/Преслав.

В связи с этим следует отметить чрезвычайно любопытную для историка на нижнем течении Дуная в районе его правого притока Олта/Альта группу древних городов — Хорсов, Новград, Гюргев, Тутракан и Русе, причем последний в своем древнем написании представляет хорошо знакомую нам по летописи «Русь»; выше по Олту — Чернград, южнее — Преслава/Переяславль. Другими словами, на Дунае мы обнаруживаем компактную группу древнеславянских (древнерусских?) городов-двойников наших летописных городов в Поднепровье. Как показывают археологические находки, все они возникли здесь безусловно до X-XI в. и не могут своим появлением быть основаны переселенцами из киевской Руси в монгольское время 29 , как то пытались объяснить некоторые историки...

Звягин.Ю. Великий путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории. М.2009.

http://www.infanata....heletnyaya.htmlhttp://rapidshare.co...v_grek_djvu.rarhttp://infanata.ifolder.ru/14180920

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх Ответить

Ответить Цитировать

Цитировать