Войти Создать учётную запись

Дьяковская культура, ФУ или ИЕ?

#3

Опубликовано 07 Август 2010 - 20:28

Опубликовано 07 Август 2010 - 20:28

Ну и...

#4

Опубликовано 08 Август 2010 - 06:48

Опубликовано 08 Август 2010 - 06:48

Полагаю, дьяковские племена этнически относились к финнам и были предками мери и веси.

Другое дело, что их территорию окружали родственные племена сходных культур. В конце своего существования дьяковская культура испытала влияние балтов, отразившееся в появлении небольшого количества балтской керамики. Особенно сильные контакты были на стыке культур, например в районе Можайска, где находится Троицкое городище. Здесь влияние сказалось в конструкции жилищ, оборонительных сооружений, даже в формах хозяйства: на городище преобладают кости свиньи. Сетчатой керамики там практически нет.

В южных районах культуры очевидно влияние скифов. Скифских вещей найдено довольно много. Видимо, через скифов к дьяковцам пришли стеклянные бусы, проникли двушипные железные стрелы, на Троицком городище найдена римская фибула с латинской надписью.

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

#5

Опубликовано 08 Август 2010 - 07:02

Опубликовано 08 Август 2010 - 07:02

Арциховский:

Этническая принадлежность дьяковских городищ до последнего времени не могла даже обсуждаться: пути для ее определения не были намечены. Положение изменили знаменитые раскопки, произведенные П. Н. Третьяковым на городище у устья реки Сонохты на Верхней Волге в 1934-1935 гг. Совершенная археологическая методика позволила там выяснить хозяйство и быт древних людей с неслыханной для археологии науки полнотой. Здесь не место специально рассматривать это городище: оно слишком удалено от Москвы. Инвентарь его чисто дьяковский. После этих работ П. Н. Третьяков смог соединить убедительными связями дьяковские древности с раннеславянскими как по керамике, так и особенно по погребальным обрядам. Открытый им на Сонохте домик мертвых, где хранились на подставках остатки трупосожжений (чем попутно объяснено отсутствие дьяковских могильников), генетически связан с подобными сооружениями, открываемыми в славянских курганах. 1) Дьяковские городища Верхней Волги принадлежали, таким образом, ранним северовосточным славянам. Еще неизвестно, можно ли утверждать то же самое о дьяковских городищах в целом, в частности о подмосковных. Чем дальше, тем больше такое решение представляется вероятным. Особое внимание археологи должны обратить на городища двухъярусные, где нижний слой дьяковский, а верхний славянский, великокняжеского времени. Таких городищ известен целый ряд, в том числе под Москвой, но ни одно из них должным образом не раскопано.

http://www.russianci...u/books/b34.htm

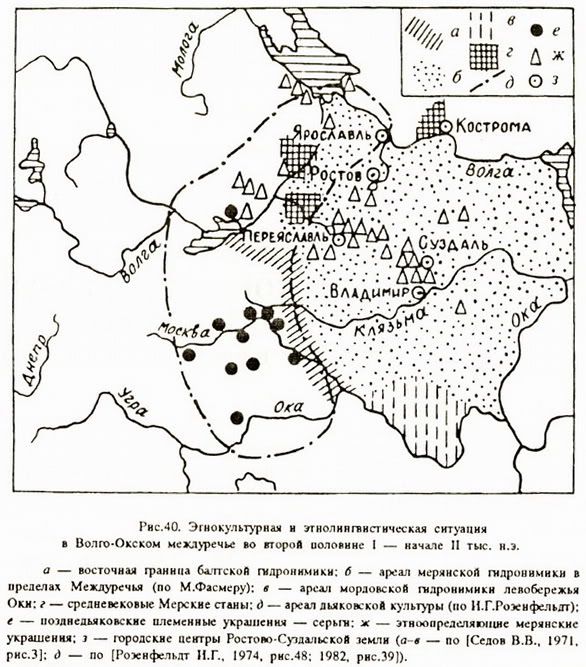

И ареал не мерянский:

#6

Опубликовано 08 Август 2010 - 10:20

Опубликовано 08 Август 2010 - 10:20

Арциховский:Особое внимание археологи должны обратить на городища двухъярусные, где нижний слой дьяковский, а верхний славянский, великокняжеского времени.

В таком случае, можно сделать очень острожное предположение о гармоничном симбиозе финнов и славян в рамках дьяковской культуры.

Многие культуры существовали параллельно, сменяя друг друга, накладываясь на друг друга. С 3 тыс до н.э. в Европе постоянно была очень сложная этническая картина- племена постоянно перемещались, воевали, мирно сотрудничали. И очень часто сегодня нам трудно определить к какому племени принадлежит та или иная археологическая культура. Могли бы помочь антропологические данные, но есть одно но: с середины 2 тыс. до н.э. до принятия христианства у славян господствовал обряд трупосожжения.

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

#7

Опубликовано 08 Август 2010 - 10:27

Опубликовано 08 Август 2010 - 10:27

Так и у дьяковцев "домики мертвых" были, т.е. с антропологией тоже туговато

Хотя мне тут один уважаемый мной археолог написал:

1) Предками славян дьяковцев сейчас уже, насколько я понимаю, никто не считает. Дотягивать позднедьяковские памятники до VII в. не всегда аргументированно. Кажется, все-таки разрыв между дьяковцами и славянами в классическом ареале ДК есть. И существенный.

2) Домики мертвых - единственный зафиксированный в ареале ДК обряд погребения - но случаи еденичны и, если я не ошибаюсь, на переферии. По-умолчанию считается характерным для ДК, хотя, возможно,массовый обряд погребения просто трудноуловим археологически. Возможно, данная традиция в контаминации с традицией восточно-литовских курганов способствовала формированию погребального обряда культуры псковско-новгородских длинных курганов.

А вот "домики" эрзянские:

#8

Опубликовано 08 Август 2010 - 10:37

Опубликовано 08 Август 2010 - 10:37

Славянские племена расселялись без вооруженных конфликтов с местным населением. Хоронившие соплеменников под курганами славяне не могли не отразить в своем фольклоре странный, по их представлениям, обряд погребения соседей-дьяковцев.

В одной из двух дошедших до нас повестей "О начале Москвы" рассказывается о том, что один из князей, спасаясь в лесу от сыновей небезызвестного боярина Кучки, укрылся в "срубе", где был погребен "некоторый мертвый человек". Рубленые "домики мертвых", вероятно, устанавливали на невысоких деревянных столбиках.

Одинаково описывается и то, как Баба Яга располагается в избушке: "Лежит на печке Баба Яга костяная нога, из угла в угол, зубы на полку положила"; "Впереди голова, в углу нога, в другом другая". Не похоже ли это на впечатления человека, заглянувшего через щелку внутрь описанного выше "домика мертвых", где лежат останки погребенного? Но почему тогда Баба Яга - женский образ? И это становится понятным, если предположить, что похоронные ритуалы исполняли дьяковские женщины-жрицы, да еще и в своеобразном костюме, не знакомом славянам.

Интересно и то, что некоторые отголоски обряда погребений в "домиках мертвых" дожили и до сравнительно недавнего времени. Над могилами людей, захороненных в землю, ставили небольшие избушки-домики.

http://www.kominarod...paper_1477.html

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

#9

Опубликовано 13 Май 2011 - 15:57

Опубликовано 13 Май 2011 - 15:57

Застежка-сюльгама

Датировка: VI - IX вв.

Размер: 6,2х4,3Х0,9см

Техника: бронза, железо; ковка, литье, пайка, золочение

Описание: Раннесредневековый финно-угорский могильник VI- IX вв. В верховьях р. Дубна. Позднедьяковская культура. VI - IX вв. Раскопки 2006 г.

Застежка-сюльгама выполнена из бронзы - ажурное кольцо из плетеного шнура, украшенного волютами, с железной иглой. Снизу на колечках - три колокольчика

Инв.номер: 2701арх

Организация: ГУК МО "Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник"

Источник

#10

Опубликовано 13 Май 2011 - 21:21

Опубликовано 13 Май 2011 - 21:21

Очень часто при исследовании гродищ дьяковской культуры встречаются т.н. клады.

Так при исследовании Троицкого городища в Подмосковье в подобном кладе были найдены изделия ювелира-литейщика. Заслуживает внимание то обстоятельство, что эти вещи были спрятаны не в жилище и не в мастерской, а судя по их расположению, были завернуты в ткань и брошены в оборонительный ров, заполненный, вероятно в то время водой. Интересно и то, что при падении, узел видимо развернулся и часть вещей рассыпалась. Скорее всего ,времени закапывать ценности у их владельца уже не было.

Здесь найдено 42 предмета: шейные гривны, шумящая подвеска, бубенчики, бляшки. Интерес представляет медная поясная накладка с точечным орнаментом – контуры человеческой фигуры с воздетыми руками.

Клад датируется IV-V вв. н.э. Весьма показательно, что горизонт культурного слоя, синхронный кладу содержит признаки разрушения и большого пожара. И тут же встречаются своеобразные железные наконечники стрел в виде удлиненного плоского листка с черешком. Эта форма резко отличается от множества других наконечников стрел, находимых на городищах в бассейне Верхней Оки и Верхней Волги. Технология их изготовления также совершенно иная. Структурным анализом установлено, что перо этих наконечников сварено из двух полос металла, причем так качественно, что сварочный шов заметен только под микроскопом (по мелким включениям шлака).

В духе советской археологической традиции того времени ( 60-е годы 20 века) был сделан вывод, что наконечники эти явно не местные и попали сюда, скорее всего с территории Среднего Дона и явились…предметом импорта!

Очень большой дьяковский клад был обнаружен на Щербинском городище, также в Подмосковье, причем на самом краю площадки и уже тоже за пределами оборонительной системы! Здесь оказалось 130 изделий из цветного металла : височные подвески, спиральные браслеты, бляшки, а также «золотостеклянные» бусы. Клад, ориентировочно датируется III-IV вв. н.э. Синхронный ему горизонт культурного слоя, естественно, несет следы пожара!

Уже только на примере этих двух городищ можно говорить о возникновении кризисной ситуации в бассейне Верхней Оки и Верхней Волги где-то в IV в. н.э. А если , примерно в этот же период времени почти все городища данного региона несут в себе следы пожарищ и разрушений, а также присутствие некоторых явно не местных артефактов «военного характера», то смело можно говорить о глобальной кризисной ситуации, иными словами о вторжении.

- "Спасибо" сказали: Tora_sama

#12

Опубликовано 21 Май 2011 - 02:14

Опубликовано 21 Май 2011 - 02:14

Н.А. Кренке

Дьяково городище

Культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н.э - I тыс. н.э.

М., 2011

В формате pdf здесь:

http://files.mail.ru/W6DIIB

- "Спасибо" сказали: Tora_sama

#13

Опубликовано 23 Август 2011 - 08:19

Опубликовано 23 Август 2011 - 08:19

проблематике — рязано-окским древностям V-VI вв. н.э., одним из наиболее интересным и эталонным

которых является Никитинский могильник в Спасском районе Рязанской области. Содержит богатый

иллюстративный материал.

В.Ф. Воронина,О.В.Зеленцова,А.В.Энговатова

Никитинский могильник: публикация материалов раскопок 1977-1978 гг.

«Труды отдела Охранных раскопок Института Археологии РАН», М. 2005

Содержание:

Проблемы историографии рязано-окских древностей.

Расположение, стратиграфия раскопанного участка могильника и описание погребений

Погребальный обряд

Типология погребального инвентаря

Хронологический анализ погребального инвентаря

Опыт реконструкции костюма

Приложения:

Т.Г. Сарачева. Технология изготовления ювелирных изделий Никитинского могильника

Л.С. Розанова.Результаты металлографического исследования железных предметов из

Никитинского могильника

О.С. Румянцева. Бусы Никитинского могильника

А.К. Елкина, Е.И. Елкина,О.В. Орфинская Исследование текстиля из Никитинского могильника

О.В. Орфинская.Исследование текстиля ( из раскопок 1978 года)

Т.И. Алексеева,В.А. Бацевич,О.В. Ясина. Опыт определения микроэлементного состава волос

у средневекового населения Восточно-Европейской равнины (предварительное сообщение)

В формате pdf здесь:

http://files.mail.ru/04WOII

#14

Опубликовано 30 Январь 2012 - 12:06

Опубликовано 30 Январь 2012 - 12:06

"Городецкую культуру относят к финнам на основе того, что Смирнов включил в её состав рязано-окские могильники, ну еще их территории частично совпадают (городецкая и мордовская). Сейчас всем ясно, что Смирнов ошибался, рязано -окские могильники никто к к городецкой культуре уже не относит, но городецкая культура так и осталась финской. Преемственность городецкой и мордовской культур таким образом стала аксиомой, которую никто не доказывал.Доказательства в свое время приведенные А.П. Смирновым не выдерживают никакой критики. Более подробно об этом можно посмотреть в моих статьях.(ссылки на них ниже в прикрепл. файлах).

Раннедьяковские памятники (до середины 5 в.до н.э.), абсолютно идентичны городецким, фактически это одна культура, так в свое время считал А.Спицын. Затем на её территории появляются грузики дьяковского типа, а на городецкой рогожная керамика и с этого времени они различаются. Грузики, как и обряд сожжения, видимо, принесли сюда балты. В позднедьяковской культуре фиксируется ощутимое мощинское влияние. Балтские следы присутствуют и в мерянской (позднедьяковской) топонимике. Видимо, дьяковская культура была смешанной балтско-финской.

Кстати не так давно Н. Кренке пришел к выводу, что у дьяковцев существовало пашенное земледелие (Кажется, на основе наличия пахотных борозд под каким-то из дьяковских валов на городище). За что получил свою порцию критики от коллег из СПб.

Могли ли дьяковцы мигрировать на восток? Некоторые считают, что дьяковцы оказали влияние на сложение марийской культуры. Но у этой точки зрения много опонентов (главный из них Т.Б. Никитина). Мне кажется, если что-то в именьковской культуре есть от дьяковцев, то более вероятно, что эти черты были восприняты ими напрямую от мощинцев.

"Западный облик топоров" это еще не показатель, в древнемордовских могильниках все проушные топоры тоже имеют западный облик, но использовало их местное автохтонное население."

Файл Ставицкий 2010-1 НИИ ГН городецкая.pdf

Файл Ставицкий - Концепции этногенеза.pdf

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

#15

Опубликовано 30 Январь 2012 - 13:23

Опубликовано 30 Январь 2012 - 13:23

"Городецкую культуру относят к финнам на основе того, что Смирнов включил в её состав рязано-окские могильники, ну еще их территории частично совпадают (городецкая и мордовская). Сейчас всем ясно, что Смирнов ошибался, рязано -окские могильники никто к к городецкой культуре уже не относит, но городецкая культура так и осталась финской. Преемственность городецкой и мордовской культур таким образом стала аксиомой, которую никто не доказывал.Доказательства в свое время приведенные А.П. Смирновым не выдерживают никакой критики. Более подробно об этом можно посмотреть в моих статьях.(ссылки на них ниже в прикрепл. файлах).

Раннедьяковские памятники (до середины 5 в.до н.э.), абсолютно идентичны городецким, фактически это одна культура, так в свое время считал А.Спицын. Затем на её территории появляются грузики дьяковского типа, а на городецкой рогожная керамика и с этого времени они различаются. Грузики, как и обряд сожжения, видимо, принесли сюда балты. В позднедьяковской культуре фиксируется ощутимое мощинское влияние. Балтские следы присутствуют и в мерянской (позднедьяковской) топонимике. Видимо, дьяковская культура была смешанной балтско-финской.

Кстати не так давно Н. Кренке пришел к выводу, что у дьяковцев существовало пашенное земледелие (Кажется, на основе наличия пахотных борозд под каким-то из дьяковских валов на городище). За что получил свою порцию критики от коллег из СПб.

Могли ли дьяковцы мигрировать на восток? Некоторые считают, что дьяковцы оказали влияние на сложение марийской культуры. Но у этой точки зрения много опонентов (главный из них Т.Б. Никитина). Мне кажется, если что-то в именьковской культуре есть от дьяковцев, то более вероятно, что эти черты были восприняты ими напрямую от мощинцев.

"Западный облик топоров" это еще не показатель, в древнемордовских могильниках все проушные топоры тоже имеют западный облик, но использовало их местное автохтонное население."

По данному поводу можно сказать следующее:

1. В. Ставицкий не отрицает участие культуры сетчатой керамики в формировании городецкой культуры. Другое дело, принадлежала ли в этом процессе доминирующая роль носителям культуры сетчатой керамики - вопрос пока еще дискуссионный.

2.Долгое время считалось, что ряд орнаментальных мотивов на ранней сетчатой керамике ( например т.н."жемчужины") следует связывать с влиянием поздняковской культуры.

В. Ставицкий в ряде своих публикаций полагает, что указанные орнаментальные мотивы были заимствованы поздняковцами от других культур, в частности катакомбной, поскольку, по мнению В. Ставицкого, такие элементы орнамента не встречаются на керамике ранней стадии поздняковской культуры, а появляются только на развитом этапе.

В. Ставицкий также проводит мысль о том, что подобные элементы орнамента на керамике сетчатой культуры не следует связывать с влиянием поздняковской культуры, а что они могли быть заимствованы от других юго-западных и южных культур.

Если первое предположение В. Ставицкого можно принять в качестве рабочей гипотезы, то со вторым нельзя согласиться полностью.

Подобные элементы орнамента появляются на керамике сетчатой культуры не только в южных и юго-западных областях Волго-Окского бассейна, но и далее на север и северо-восток ( например в Костромской и Вологодской областях), где контакт с юго-западными культурами маловероятен, зато на эти территории проникали племена поздняковской культуры.

Нельзя отрицать контакт культуры сетчатой керамики и поздняковской культуры и взаимное их влияние друг на друга. Этому процессу есть археологические подтверждения. Таким примером может являться могильник Дикариха в Ярославской области, где присутствуют элементы обеих культур, а также их синкретизация.

С другой стороны, вовсе не обязательно связывать появление таких орнаментальных мотивов на керамике сетчатой культуры только с поздняковскими племенами. В более южных районах региона это вполне вероятно отражает контакт сетчатой культуры с южными и юго-западными племенами. Во всяком случае близкие элементы орнамента наблюдаются в соседних культурах, куда носители поздняковских традиций никогда не проникали.

Таким образом, что касается данного вопроса по отношению к культуре сетчатой керамики, все, вероятно, зависит от территории о которой идет речь. Т.е. в данном случае будут адекватны обе точки зрения.

3.Нельзя согласится с мнением В. Ставицкого, что раннедьяковские и раннегородецкие памятники составляют одну культуру. Во первых есть различия, а во вторых это противоречит самому В. Ставицкому, который в данной публикации (Проблема происхождения городецкой культуры) справедливо указывал на некоторую разницу в их генезисе.

4. Балтское происхождение т.н. "грузиков дьяковского типа" вопрос крайне спорный.

5. В настоящее время ни у кого из исследователей не вызывает сомнения, что дьяковская культура где-то ближе к позднему этапу была смешанной балто-финской. Именно смешанной, но не синкретической, поскольку в рамках культуры четко выделяются как балтские комплексы, так и финские.

Сообщение изменено: профессор Перзеев, 30 Январь 2012 - 13:39.

#16

Опубликовано 30 Январь 2012 - 14:00

Опубликовано 30 Январь 2012 - 14:00

Встречал гипотезу - городецкое и дьяковское население (непонятно, кто) в первой половине I тыс.н.э. было ассимилировано двумя потоками миграций: финским (постпьяноборским) с востока и праславяно-балтским (постзарубинецко-мощинским) с запада. В раннем средневековье на этой базе сложились волжско-финские этносы.

Предположение о том, что городецкое и дьяковское население в первой половине I тыс.н.э. было ассимилировано финским (постпьяноборским) населением, в свое время были близки точки зрения М.Р. Полесских и А.Х. Халикова, по мнению которых, грунтовые могильники на территории Окско-Сурского междуречья появляются под воздействием пьяноборского населения, которое привнесло этот обряд в среду волжских финнов. Слабое место этой теории круглодонность пьяноборской керамики, которая не зафиксирована ни в одном из мордовских и рязано-окских могильников. По этой причине она не получила поддержки у мордовских археологов. Ими в эту теорию было вмонтировано дополнительное звено: памятники анндревско-писеральского типа, население которых, по их мнению, и распространило в городецкой среде новый обряд.

Гипотеза о праслявяно-балтском потоке, вероятно, базируется на определении В.А. Калмыковой керамики Ахунского городища в качестве балтской, но В. Гришаков аргументировано доказал несостоятельность данных предположений В.А. Калмыковой (его статья опубликована в Йошкарр-Оле, АЭМК в.23). Других балто-славянских влияний в городецкое время вроде бы на территории Окско-Сурского междуречья никто не фиксировал. Хотя в начале 3-4 вв. это влияние имеет место. Оно отмечено В.Гришаковым в керамических традициях ряда мордовских могильников (особенно в Тезиковском).

С другой стороны очень много западных вещей в Андреевском могильнике, но он все-же относится к постгородецкому времени.

С этносом городецких племен действительно много неясного. Главный вопрос где же они все-таки сформировались. Если в поречье Оки,то их подоснова - это культура текстильной керамики (примерно та же, что и у прикамских финнов), если южнее - то бондарихинская, а подоснова у бондарихинской срубная. Тогда это получается совсем не финны, а финнами были только ранние дьяковцы, с которыми городецкие племена вступают во взаимодействие, когда их теснят с Дона скифы, а из Саратовского Поволжья сарматы.

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

#17

Опубликовано 30 Январь 2012 - 14:37

Опубликовано 30 Январь 2012 - 14:37

Во всяком случае ни у кого и у самого В.Ставицкого участие древностей с текстильной керамикой в формировании городецкой культуры сомнений не вызывает (В.В. Ставицкий.Проблема происхождения городецкой культуры, стр.11). Автор не согласен с гипотезой возникновения культуры только лишь на основе культуры сетчатой керамики ( В.В. Ставицкий. Указ. соч. стр.13)

#18

Опубликовано 30 Январь 2013 - 15:35

Опубликовано 30 Январь 2013 - 15:35

Потёмкина О. Ю., Сыроватко A. C., Мальцева Е. А. Могильник Соколова Пустынь — к вопросу с погребальном обряде у позднедьяковского населения // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Великий Новгород — Старая Русса. Т. II. - СПб.—М.—Великий Новгород, 2011. - С. 88-89.

Десоветизация пишется через ѣ.

#19

Опубликовано 16 Февраль 2014 - 19:15

Опубликовано 16 Февраль 2014 - 19:15

Скачать:

http://yadi.sk/d/T9C_cWRcHzupa

Десоветизация пишется через ѣ.

#20

Опубликовано 17 Февраль 2014 - 12:54

Опубликовано 17 Февраль 2014 - 12:54

Скачать:

http://yadi.sk/d/-mzBWierHzuaN

Десоветизация пишется через ѣ.

#22

Опубликовано 17 Февраль 2014 - 14:44

Опубликовано 17 Февраль 2014 - 14:44

Теоретически это не обязательно. Природные катаклизмы, внутренние социальные движения могут ослабить связи в рамках культурной общности, привести к возникновению локальных вариантов, в которых эволюция общих культурных элементов может пойти своими независимыми путями. В случае с классическим дьяковским комплексом, гипотеза о влиянии днепро-двинской культуры на его сложение выглядит убедительно.

Десоветизация пишется через ѣ.

#23

Опубликовано 18 Февраль 2014 - 05:37

Опубликовано 18 Февраль 2014 - 05:37

Ну это понятно. Просто в случае с дьяковской культурой, на территории ее распространения не ощущается какого-либо сильного иноязычного субстрата (если не учитывать северные пределы культуры), тогда как на территории городецкой культуры он проявляется достаточно явно, если судить по картинке ниже.

С другой стороны не могу понять каков ареал культуры, от здесь картина несколько иная

#24

Опубликовано 18 Февраль 2014 - 09:00

Опубликовано 18 Февраль 2014 - 09:00

Дьяковская культура пережила две глубоких трансформации - в V-IV вв. до н. э. и II-I вв. до н. э. Для каждой из трансформаций можно предложить как автохтонистское объяснение, так и миграционистское. Первым гипотезу о миграции балтского населения в ареал дьяковской культур высказал В. В. Седов (1970 г.). Но последующие исследователи расходятся в датировке этого явления. М. Г. Гусаков и примкнувший к нему В. В. Ставицкий отнесли миграцию к периоду V-IV вв., а Н. А. Кренке, в свою очередь, объясняет первую трансформацию с твёрдых автохтонистских позиций (Кренке Н. А. Дьяково городище: Культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. – м.: ИА РАН, 2011. - С. 221-223):

По поводу второй трансформации тот же исследователь пишет:

Десоветизация пишется через ѣ.

#25

Опубликовано 19 Февраль 2014 - 19:25

Опубликовано 19 Февраль 2014 - 19:25

Скачать:

http://yadi.sk/d/T9C_cWRcHzupa

И какое влияние на неё оказала Зарубинецкая культура?

Были ли значительные колебания плотности населения?

#26

Опубликовано 19 Февраль 2014 - 21:43

Опубликовано 19 Февраль 2014 - 21:43

И какое влияние на неё оказала Зарубинецкая культура?

Были ли значительные колебания плотности населения?

Зарубинецкое влияние археологически довольно демонстративно. Вынужденные сгущения "лесников" на периферии ЗБК вызвали ряд интересных явлений. Важнейшие из них: генезис мощинской культуры, вторая трансформация дьяковской культуры, отметившаяся окончательным отмиранием текстильной керамики, и протопражский синтез на берегах Припяти, позволивший реликтовым уже милоградцам перейти в новую, подлинно историческую стадию существования.

Десоветизация пишется через ѣ.

#27

Опубликовано 20 Февраль 2014 - 15:49

Опубликовано 20 Февраль 2014 - 15:49

После 500 года основной поток был направлен на Балканы, как это отразилось на археологическом материале?

Вопрос не совсем по теме, однако интересно сравнить историю + археологию и соответственно проинтерполировать результаты на другие преобразования археологических культур.

#28

Опубликовано 21 Февраль 2014 - 22:08

Опубликовано 21 Февраль 2014 - 22:08

Добавлю свои пять копеек, раз уж дискуссия затихла.

Носителей Дьяковской культуры обычно считают предками племён мери и веси, тогда как племена родственной ей городецкой культуры были предками муромы, мещеры и мордвы. Обе культуры были потомками культуры текстильной (иначе сетчатой) керамики района Волго-Окского междуречья и Верхней Волги, существовавшей в эпоху поздней бронзы; оттуда дьяковцы (а ранее их предки — носители текстильной керамики) двинулись по берегам рек на запад. Хотя вполне обоснованной выглядит версия о славянском происхождении, как минимум, части дьяковских памятников — главным образом, на Верхней Волге. Двигаясь на запад, дьяковцы сменили абашевскую и остатки фатьяновской культуры, причём археологические источники свидетельствуют об ожесточенной борьбе между дьяковцами и последними фатьяновцами. Вытеснение финскими пришельцами раннескотоводческих (очевидно индоевропейских по языку) племен объясняется, возможно, тем, что у пришельцев были более гибкие формы хозяйства с использованием земледелия, тогда как раннескотоводческие племена переживали кризис из-за неблагоприятных для скотоводства климатических изменений.

С середины I тыс. н. э. дьяковская культура приходит в упадок, и археологические свидетельства её исчезают в VIII в. При этом никаких признаков внешней катастрофы (вражеское нашествие и т. п.) не наблюдается.

Согласно традиционному взгляду, в IX-Х в. земли дьяковцев заселяют славянские племена кривичей и вятичей. При этом загадкой остается тот факт, что, хотя археологически между исчезновением дьяковцев и появлением славян наблюдается перерыв в 200—300 лет, лингвистические данные (финская гидронимика и топонимика, например, название Яуза, Яхрома, Талдом, возможно и Москва) свидетельствуют о славяно-финских контактах в этом регионе. Это заставляло гипотетически продлевать существование культуры до Х века, предполагая, что славяне застали какое-то остаточное финское население и, видимо, ассимилировали его.

Археологическая культура раннего железного века, существовавшая в VII до н. э. — V веках. Носителей Дьяковской культуры обычно считают предками племён мери и веси, тогда как племена родственной ей городецкой культуры были предками муромы, мещеры и мордвы. Обе культуры были потомками культуры текстильной (иначе сетчатой) керамики района Волго-Окского междуречья и Верхней Волги, существовавшей в эпоху поздней бронзы; оттуда дьяковцы (а ранее их предки — носители текстильной керамики) двинулись по берегам рек на запад.

Всплеск этногенеза дьяковско-городецкого суперстрата пришёлся на седьмой век. На Западе синхронно им развивались кельты, этруски, римляне, карфагеняне. С Востока пришли скифы. Дьяковско-городецкий суперстрат не дотягивает до перечисленных выше первичных очагов этногенеза. Так что здесь не обошлось скорее всего без скифского влияния.

В пятом веке единый до того суперстрат распался на дьяковскую и городецкую части. Для естественных причин распада времени явно маловато. Думаю они банально подавились субстратом, который по малочисленности своей не смогли бесследно переварить, хотя и передали ему свой язык. Далее наступила стабильная, инерционная фаза развития, суперстрат перешёл в фазу "субстратного" существования.

В третьем веке до нашей эры по соседству возникает Зарубинецкая культура, которая в активной фазе своего этногенеза оказала на соседние культуры значительное воздействие. Выше эти культуры перечислялись, повторяться не буду. Скифский период завершается. Возможно часть дьяковцев в этот период могла перейти на славянский язык с более не менее значительной вероятностью, но об этом можно только догадываться.

В дальнейшем происходит таинственное исчезновение следов дьяковской культуры. Скорее всего произошло значительное сокращение численности населения. Можно было бы предположить что виною всему вторжение, после которого остались многочисленные клады. Однако после них не было смены населения, просто земли запустели.

Думаю виною всему климатические изменения. На период четвёртого века приходится пик великого переселения народов. Причина его в том, что в степи наступило значительное потепление и соответственно засуха согнала кочевников с насиженных мест. Соответственно улучшился климат и в Волго Окском междуречье, что способствовало росту численности населения. Затем климат нормализовался, что привело к его ухудшению и соответственно спаду численности населения.

Следующий пик значительного потепления пришёлся уже на десятый век, численность населения снова возросла но это уже совсем другая эпоха и совсем другая история.

#29

Опубликовано 08 Март 2014 - 01:59

Опубликовано 08 Март 2014 - 01:59

Исланова И. В. Проблемы изучения древностей I тыс. н. э. Верхнего Поволжья и Валдая // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. – 2013. – Март. - №1. - С. 54 - 61.

Десоветизация пишется через ѣ.

#30

Опубликовано 01 Октябрь 2017 - 10:33

Опубликовано 01 Октябрь 2017 - 10:33

Довольно интересная статья, как мне кажется

"Слово «Москва» жители столицы узнают вскоре после слов «мама» и «папа», и мало кто сразу задумывается о его происхождении. Уже впоследствии у некоторых людей возникает интерес относительно истоков этого названия, и тут выясняется, что толком этого никто не знает.

Понятно, что слово «Москва» древнее, оно гораздо старше одноименного города. Лингвисты не сомневаются, что изначально это был гидроним, то есть, название реки, а уже потом перешел на название места и города, когда тот был основан. Некоторые ученые считают, что название это славянское, другие уверены, что оно происходит от народов, живших здесь до появления в этих местах славян-вятичей.

МОСЛЕНТА собрала наиболее популярные из существующих в современной науке версий и предлагает их своим читателям. Для начала вспомним, кто же жил на московских землях до переселения сюда славян.

«Я хрома!». От мифов к науке

Первыми известными нам обитателями этих земель, которые жили здесь оседло и внесли ощутимую сегодня лепту в историю нашего города, стали представители дьяковской археологической культуры.

В любом учебнике по истории Москвы вы найдете сведения о том, что они жили здесь примерно с VIII века до нашей эры и примерно до V — VII веков нашей эры, то есть до появления здесь славян. Датировки могут разниться на сотню-другую, но это предмет дискуссий узких специалистов. Археологам, да и просто любителям истории, известны более полусотни «дьяковских» городищ по берегам Москвы-реки в Кремле (на Боровицком холме), Лужнецкой излучине, Кунцево, Филях, Сетуни, Химках, Тушино, Нижних Котлах, Капотне и других. Это только в пределах столицы, по области их гораздо больше.

Название эта культура получила в честь первого хорошо исследованного Дьяковского городища в Коломенском, а первооткрывателем ее принято считать Зориана Доленга-Ходаковского. В 1819 году в журнале «Вестник Европы» он опубликовал статью под названием «Разыскания касательно русской истории», где впервые заговорил о древних поселениях Москвы и округи.

Правда, автор считал их древнеславянскими, но нужно делать скидку на уровень развития исторической науки того времени. Главное — Ходаковский был первым, кто не только нашел и описал городища, но и провел раскопки (пусть и разовые) на подобных памятниках. Ну а общая характеристика археологической культуры впервые была сформулирована Александром Спицыным в 1905 году.

Археологические раскопки в Дьяковом городище.

Здесь стоит отметить, что в то время (к 20-м годам XIX века) в Российской Империи проснулся нешуточный интерес к ранней истории страны. Отчасти, на почве развития письменной исторической традиции — как раз тогда вышла «История государства Российского» Николая Михайловича Карамзина, а отчасти на волне патриотического подъема, вызванного триумфом в войне 1812 года. Но в традиционном историческом повествовании нашлась масса лакун, которые скудные письменные источники не могли прояснить.

Одним из таких очевидных «темных пятен» оказались непонятные названия на карте исконно русских земель, в том числе вокруг Москвы. Само название города и реки, а также такие название как Яуза, Яхрома, Икша, Лама, Истра, Шоша, Руза, Нара и многие другие явно имели не славянское происхождение. В то же время, рядом была масса вполне понятных топонимов и гидронимов – Неглинка, Каменка, Песочня.

Для иллюстрации возникшего интереса приведем еще одну публикацию из журнала «Вестник Европы». Речь в ней идет об этимологии названия реки Яхрома, которая объясняется следующим образом: вроде как жена князя Юрия Долгорукого, сопровождая мужа на охоте, при переправе через реку оступилась и воскликнула «Я хрома!». Отсюда и название.

Конечно, такую гипотезу иначе, как историческим анекдотом, не назовешь, но кроме дилетантов были и ученые, которые старались найти истину. Посему интерес к материальной культуре, которая могла дополнить письменные источники, был вполне закономерен.

«Дьяковцы» или «протодьяковцы». Финно-угорский след.

Сейчас мы достаточно много знаем о «дьяковцах», хотя еще недавно сведения были сумбурными и отрывочными. Традиционные представления о «дьяковцах», которые сложились к середине прошлого века и кочуют из учебника в учебник, вкратце таковы.

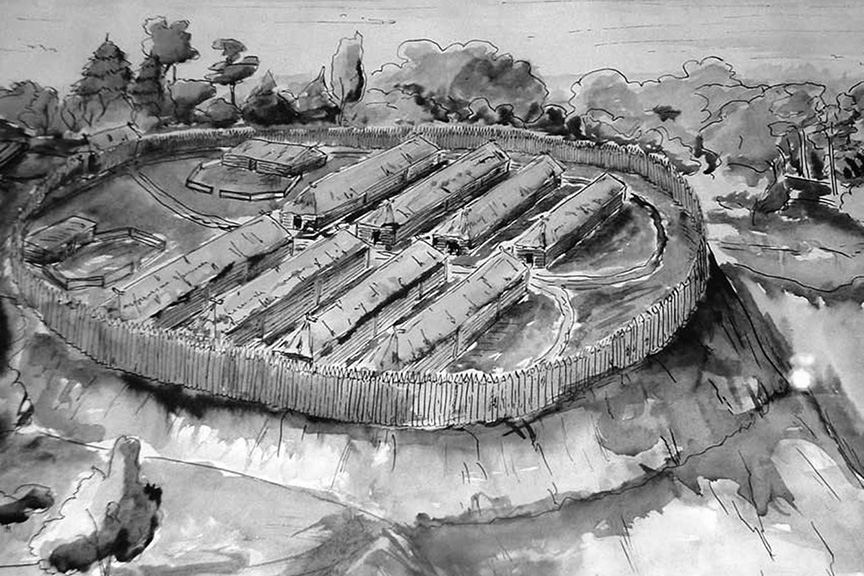

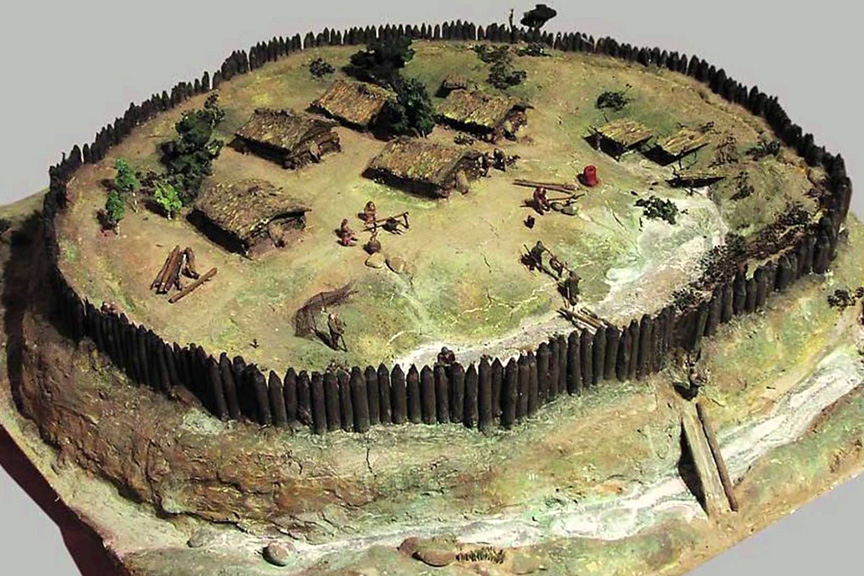

Чаще всего представители этой археологической культуры селились вдоль берегов крупных рек, на полуостровах или излучинах, которые удобно было отгородить рвом и валом, порой с частоколом из заточенных бревен. Поселения были небольшие, видимо, в них жил отдельный род — большая и разветвленная патриархальная семья или несколько родственных семей.

«Длинные дома»

Жили они в прямоугольных строениях длинной до пятнадцати метров и шириной в три-четыре метра. Их принято именовать «длинными домами». Здания были перегорожены и делились на теплые (отапливаемые открытыми глиняными очагами) части и холодные. Каркас делали из вбитых в землю бревен, стены были плетеные, возможно, обмазанные глиной и утепленные шкурами или дерном. Двускатная крыша поддерживалась деревянными столбами. Пол засыпали песком, местами обмазывали глиной и покрывали растительным материалом вроде циновок. О мебели ничего не известно — видимо, она была деревянная и до нас не дошла.

Основным занятием было примитивное земледелие, охота и рыболовство. Разводили и домашний скот. Железных вещей в слоях раннего времени (до рубежа новой эры) немного, превалировали деревянные и костяные орудия труда, а посуда и сосуды были сделаны из глины. Обработка керамики довольно примитивная — «текстильная» (заготовку оборачивали в ткань, отчего на глине оставались отпечатки «сетки») с характерным «гребенчатым» орнаментом.

Судя по тому, что примерно половина находимых костей принадлежит диким животным, охота играла важную роль в жизни людей, а находки стрел с тупыми наконечниками свидетельствуют о промысле пушного зверя. Правда, кому охотники сбывали добытые шкурки, остается загадкой — у соседних народов с этим добром вроде бы проблем не было. Возможно, шла опосредованная торговля с более дальними странами, о чем могут свидетельствовать единичные находки, связанные с римским кругом вещей. Любопытно, что среди находок на городищах много костей бобров — видимо, тогда в наших местах они были чрезвычайно многочисленны.

Внешний облик дьяковцев остается загадкой — своих покойников они сжигали. Есть лишь несколько отдельных находок, но этого мало. Судя по типологии орудий труда, керамике и названиям гидронимов, дьяковские племена относились к финно-уграм. Соответственно и говорили они на языке этой группы.

По мнению лингвистов, вероятнее всего, это была разновидность Мокшанского, Мещерского или Муромского языка, ныне утраченных. Отсюда сложности в точной интерпретации некоторых угро-финских гидронимов: происхождение и корни вроде бы очевидны, а точной расшифровки-перевода дать не удается. Кстати, заметьте, до нас дошло много гидронимов — названий рек, а вот угорских топонимов — названий местности — мы почти не знаем.

Одна культура — две культуры

Итак, к середине прошлого века в исторической науке сформировалась вполне очевидная картинка: славяне пришли в московский регион на рубеже первого-второго тысячелетия нашей эры и мирно ассимилировали более отсталое и малочисленное местное финно-угорское население. Отсутствие разрушений и пожаров на дьяковских городищах тоже и наличие финских гидронимов стало легко объяснимым — при мирном сосуществовании пришельцы принимали местные названия.

Однако все оказалось не так просто. По мере изучения предмета и развития науки в целом вопросов становилось все больше, и к последней четверти ХХ века ученых утвердившаяся картинка совсем перестала удовлетворять.

Во-первых, лингвисты доказали, что значительная (а местами преобладающая) часть гидронимов имеет не финно-угорское, а балтское происхождение. Здесь нельзя не упомянуть работы выдающегося лингвиста, академика Владимира Николаевича Топорова, который внес огромный вклад в изучение этого вопроса.

Во-вторых, археологи смогли выделить как минимум две (а то и три) стадии развития дьяковской культуры, которые коренным образом отличаются друг от друга. Это стало возможно благодаря новым методам датировки и комплексным исследованиям последних десятилетий, которые еще продолжаются. Но некоторые специалисты уже сейчас готовы ставить вопрос о делении дьяковской культуры на две самостоятельные археологические культуры, и не без оснований.

Видимо, «перелом» в жизни «дьяковцев» наступил примерно на рубеже новой эры. В это время «длинные дома» сменяются небольшими квадратными в плане бревенчатыми домами-полуземлянками. Пол в них, как и раньше, был песочный или глиняный, покрытый растительным «утеплителем», посредине дома находился очаг. Костяные и деревянные орудия труда уступают первенство железным, причем, металлургия сразу делает качественный скачок вперед.

Появляются вещи связанные со сложным металлургическим производством, выплавкой металла и даже тонкие ювелирные украшения. Выделяется специфический набор женских украшений, ранее на этой местности не характерный. Меняется тип керамики — примитивную «гребенчатую» сменяет лощеная, то есть затертая до блеска золой, как бы полированная. Условные ограды поселений, которые создавались для ограничения собственного скота и защиты его от хищников, сменяются реальными оборонительными рвами и валами.

В находках появляются совершенно новые артефакты, например, грузильца «дьяковского» типа, ставшие с этого времени визитной карточкой культуры. Возрастает роль земледелия, которое, видимо, становится основным источником пропитания. Это связано с качественным изменением орудий труда, прежде всего, появлением железных топоров для рубки леса и более сложных сельскохозяйственных приспособлений.

Эти перемены можно назвать революционными, и не случайно все больше ученых склоняется к тому, что связаны они не с неожиданным прогрессом, а со сменой населения — полной или частичной. Причем, скорее всего, можно говорить о возвращении на нашу территорию носителей балтской культуры и языка, с одновременным вытеснением угро-финских племен на восток или частичной ассимиляцией их.

Лощеная лохань. Музей истории и реконструкции Москвы

Во всяком случае, придерживающихся именно такой точки зрения ученых становится все больше, что понятно: практически все изменения в материальной культуре дьяковцев позднего периода (керамика, металлургия, ювелирные украшения и т.д.) имеют западные аналогии.

Если же говорить о причинах подобных сдвижек, то стоит вспомнить, что речь идет о времени, которое именуют эпохой великого переселения народов. В последние века перед условным рождеством Христовым на европейском северо-востоке начались миграционные волны, от которых как круги по воде пошли движения другие народы. Через некоторое время аналогичная ситуация приведет и к переселению славян на наши земли.

Балтский след

Новый взгляд меняет общепринятое отношение к этническому происхождению населения нашего края в дославянскую эпоху. Возможно, что на территории Москвы славяне прямо и не контактировали с уграми, связь эта была опосредованной через балтов.

Кстати, отчасти это подтверждается археологически, ибо между последними следами первоначальных «дьяковцев» и первыми находками бесспорно славянских артефактов несколько столетий, которые ученые именуют «темными веками». Это всегда смущало исследователей, но приходилось делать скидку на недостаточную изученность археологического материала.

В московской топонимике угры и балты сохранились примерно наравне. Рядом с балтскими по названию Рузой, Яузой, Нарой, Истрой, Дубной текут вполне угорские Воря, Яхрома, Икша, Молокча. До сих пор ученые спорят о происхождении названий Ловать, Пола, Тосно, Цна, Нарва (или Нарова), Пейпус, Вашка, Вейна и даже, страшно подумать, Волга. Впрочем, это не мешает нам считать последнюю Великой Русской рекой.«Балтская» версия многое проясняет, тем более, что на периферии Московской области (особенно западной) жизнь не замирала. К тому же, балты этнически гораздо ближе к славянам, так что в некоторых случаях можно говорить о сложностях в трактовках конкретных памятников. Впрочем, пока это дискуссионные вопросы, и специалистам еще предстоит окончательно расставить точки над «i».

Москва-городок и окрестности

Но вернемся к топониму Москва. Если говорить о дославянских версиях, то их две —соответственно, фино-угорская и балтская. Каждая имеет своих приверженцев. Поклонники угорского происхождения переводят его по близкому созвучию как «мутная вода». К апологетам этой версии можно отнести, например, знаменитого историка Василия Ключевского. А уже упоминавшийся академик Топоров видит балтийские ассоциации, совпадающие по значению названия: болотистая, слякотная река, сырая местность. Эта версия сейчас наиболее популярна.

В русском языке к словам с этим корнем относились «москоть» с производными «москотильные» (влажные). Отсюда же «мозглая», «промозглая» (сырая, дождливая) погода. Интересно, что реки со сходными названиями протекают и в западных славянских землях: Москава в Польше, Московка (Московица) в Белоруссии. Таким образом, Москва (первоначально Москы), если следовать этой теории, происходит от древнеславянского «влага».Интересны и исследования советских лингвистов Сергея Обнорского, Григория Ильинского и Павла Черныха, которые отстаивают славянское происхождение слова Москва. Солидерен с ними был и польский славист Тадеуш Лер-Сплавинский. Ученые выдвинули гипотезу, что в глубокой древности существовало общеславянское слово с корнем «моск», что значило «быть вязким, топким».

Итак, единой точки зрения современная наука пока не сформировала. Но ученые трудятся, процесс познания не останавливается и возможно, когда-нибудь мы узнаем точное происхождение слова Москва. Впрочем, незнание некоторых нюансов нисколько не мешает нам любить свой город."

https://moslenta.ru/...riya/moscow.htm

- lana, профессор Перзеев, Karl-Franz и ещё один пользователь сказал "Спасибо"

Посетителей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх