Войти Создать учётную запись

Эпидемиологическая история

#1

Опубликовано 14 Май 2011 - 12:45

Опубликовано 14 Май 2011 - 12:45

1. ХОЛЕРА В КАЗАНИ В 1847 ГОДУ

Штатный ординатор Генрици. Санитарный кордон у Казани. Обстановка в Казани. Лечение холеры. Устройство холерного отделения. Поведение палатной прислуги. Неуязвимость служащего персонала к холере. Болезнь и выздоровление Генрици. Паника перед холерой. Угнетенное состояние и повышенная эмоциональная чувствительность больных холерой. Начало холеры в Казани. Продромальные поносы. Выявление причин заболеваний среди солдат. Топография и климат Казани. Качество воды в Казани. Распространение холеры по Казани. Прекращение эпидемии. Приложение теории Петтенкофера к эпидемии холеры в Казани. Патологоанатомическое исследование погибших от холеры. Сопоставление теорий Коха и Петтенкофера.

2. ХОЛЕРА В ТАМБОВЕ В 1848 ГОДУ

Эпидемическое благополучие в Тамбове в начале лета. Нападение на Генрици в Малой Талинке. Отличительные признаки продромальных поносов и рвоты при холере. Солдатские партии. Случай сухой холеры. Топография и климат Тамбова. Характер холеры в Тамбове. О действии каломеля на течение холеры. Промежутки в холерной эпидемии. Смерть поручика Аксионова. Противохолерные мероприятия генерала Муравьева.

3. ВАРШАВА, ПЕТЕРБУРГ, ВАЛАХИЯ (1850-1854)

Холера в Варшаве в 1850 г. Неудача метода Мантовского при лечении холеры. Холера в Петербурге. Холера в Валахии. Cholerae nostras.

4. КРЫМСКАЯ ВОЙНА, 1854-1856 ГОДЫ

Перемещение войск. «Холерная луговина». Первые случаи холеры. Молниеносная смерть Коцебу от асфиктической холеры. Нашествие саранчи. Причины эпидемического неблагополучия у неприятеля. Питьевая вода в Севастополе.

5. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ХОЛЕРА 1865 ГОДА

Холера на корабле «Концентрино». Молниеносная холера. Атипичная холера и споры среди врачей. Характерные признаки холеры в спорных случаях. Одесский карантин. Топография и климат Одессы. Санитарное неблагополучие Одессы. Несвязанные друг с другом холерные очаги в Одессе. Связь холеры с проведением земляных работ. Критика лечения холеры льдом. Смерть от асфиктической холеры врача Тюняева. Лечение холеры.

6. ХОЛЕРА НА ЮГЕ РОССИИ В 1866 ГОДУ

Сокрытие холеры властями деревни Маяки. Климатические условия и быт, способствующие холерным эпидемиям. Алгидная холера среди арестантов при строительстве Одесско-Тираспольской железной дороги. Условия проводимых арестантами работ. Санитарное неблагополучие местности. Противохолерные мероприятия среди арестантов. Топография и климат Одесского военного округа. Климатические изменения. Распространение холеры по всему югу России. Заболеваемость холерой среди войск и населения. Противохолерные меры в войсках. Продромы холерных эпидемий. Сопоставление холерных эпидемий 1865 и 1866 гг. Дифтерическая холера.

7. ХОЛЕРА НА ЮГЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ 70-Х ГОДОВ XIX ВЕКА

Холера в Керчи и Таганроге в 1870 г. Холера 1872 г. Условия и особенности возникновения холеры в Новороссийском крае. Быт населения Одесского военного округа, способствующий развитию холеры. Причины различий в исходе холеры у солдат и местного населения. Холера в военном лагере. Топография и климат Николаева. Плохое качество воды в реке Ингуле. Анализ причин устойчивости населения Николаева к холере. Описание реки Буг. Заболевание холерой сына Генрици.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

http://supotnitskiy..../book/book2.htm

#2

Опубликовано 14 Май 2011 - 12:50

Опубликовано 14 Май 2011 - 12:50

http://supotnitskiy....ook/book3-5.htm

#4

Опубликовано 16 Май 2011 - 10:33

Опубликовано 16 Май 2011 - 10:33

По словам очевидцев, симптомы болезни были таковы: «сначала недужится, в жар бросает, а потом и знаменья на теле выходят – пятна багровые с синью, а то и сплошь все тело в красноте…через недели две либо помирает человек, либо жив, однако все более помирают…бывает у хворых носы отгнивают, уши, а порой и концы пальцев».

Число жертв было значительно.

Дабы избежать распространения заразы, царь приказывает , на всех путях, ведущих в Москву и Александровскую слободу выставить заставы стражников, а сами дороги разделить на «указанные» - т.е. легальные и «неуказанные» т.е. запретные. Попасть в столицу можно было лишь по «указанной» дороге и при наличии соответствующего письменного разрешения. Всякого едущего по «указанной» дороге, но не имеющего разрешения на въезд в Москву, надлежало «поворачивать обратно, дабы ехал туда, откуда приехал». Иначе обстояло дело с пытавшимися пробраться в Москву по «неуказанным» дорогам и без разрешения. Таких, согласно царскому приказу, надлежало неукоснительно сжигать на костре. Причем сжигать не только самого нарушителя порядка, но и его лошадь, повозку, иными словами все, что было при нарушителе…Время от времени «боярским детям», уполномоченным «для догляда» было вменено в обязанности объезжать все заставы, получать отчеты от стражников и следить за точным выполнением царского приказа.

О масштабах эпидемии свидетельствует и то, что по всему государству Московскому, в стороне от проезжих дорог, были выделены участки земли, огороженные со всех сторон забором. Здесь в общих могилах хоронили умерших. Забором яму ограждали для того, чтобы дикие звери и собаки не могли добраться до трупов и послужить новым источником распространения заразы. К каждому такому месту захоронения был приставлен «приказный человек», который вел учет покойникам.

Несмотря на принятые меры, болезнь эта отмечались и в самой Москве.

По свидетельству Н.М. Карамзина « сие бедствие продолжалось до 1572 г.».

#6

Опубликовано 16 Май 2011 - 15:10

Опубликовано 16 Май 2011 - 15:10

Видимо, чума.

R1a1a, R1a1a et R1a1a

R1a1a, R1a1a et R1a1a K1b2a, H et T1а

K1b2a, H et T1а

#7

Опубликовано 25 Апрель 2013 - 08:05

Опубликовано 25 Апрель 2013 - 08:05

Сокрушительные эпидемии чумы, оспы, холеры, сыпного тифа, малярии всегда были серьезным фактором человеческой истории. Их происхождение объясняли по-разному, в зависимости от достигнутого уровня знаний. Древние врачи (Гиппократ, Гален, Авиценна) считали, что эпидемии являются следствием распространения ветрами миазмов («начал») — зловонных паров, поднимающихся из под земли. Ученые Средневековья, потрясенные ужасами «черной смерти» 1346—1351 гг. и последовавших за ней грандиозных вспышек бубонной чумы, были убеждены, что инфекции передаются через контагий («специфический яд») по принципу «прикоснулся к больному — заболел» (Фракасторо). Открытие бактерий (XIX столетие) прекрасно «состыковывалось» со средневековым учением о контагии. Психологически бактерии воспринимались учеными как тот же контагий, но который можно получать в большом количестве в лабораторных условиях. Более того, ученые стали считать, что те условия, которые способствуют развитию бактерий на искусственных питательных средах, имеют то же значение для их распространения в природе. Холерный микроб (V.cholerae) стали отождествлять с холерными пандемиями, чумной (Y.pestis) — с пандемиями чумы. На основе результатов лабораторных исследований микроорганизмов появилось много новых мифов о механизмах их распространения. Они не только игнорировали реальную эпидемиологию, но и конструировали ее. Например, таким устойчивым мифом стало распространение холеры по рекам через фекалии больных холерой людей. Но еще во второй половине XIX столетия было известно, что холера может «двигаться» и против течения рек (детальную статистику таких эпидемий за 50 лет можно найти в работе Архангельского Г.Ф., 1874). Возвратом к досредневековой легенде о распространении чумы кораблями стало учение, появившееся в начале XX столетия, предписывающее разнос чумы корабельным крысам (подробнее см. у Гезера Г., 1864). Микробный фактор почти на столетие лег в основу понимания причин пандемического распространения инфекционных болезней и возникновения эпидемических катастроф, одновременно породив опасные иллюзии в головах военных стратегов. Назовем только некоторые.

Первой иллюзией было убеждение в легкости заражения людей возбудителями инфекционных болезней через дыхательные пути. Эксперименты по заражению людей чумой, начатые в 1930-х гг. в отряде 731 японским генералом Исии, по времени даже опережали гражданские лабораторные разработки того времени. В различных противочумных организациях ученые заставляли животных дышать аэрозолем возбудителя чумы либо закапывали его в носовые ходы, однако первичную легочную чуму долго не удавалось воспроизвести. В масштабных полигонных экспериментах Исии не удавалось это сделать и в отношении людей. Поэтому он сконцентрировал свои усилия на другом направлении исследований — распространение возбудителя чумы посредством инфицированных крыс и их блох. По тем временам его взгляды на эпидемиологию чумы были безукоризненные — никто из западных и японских ученых не сомневался в том, что чума поддерживается в природе грызунами и передается людям их эктопаразитами. Вот только у практика Исии это не очень получалось.

Второй иллюзией было убеждение в том, что инфекционную болезнь достаточно вызвать у небольшой группы людей, дальше она начнет распространяться «подобно тому, как воспламеняются лежащие вблизи огня сухие и жирные предметы». На момент экспериментов Исии еще были живы свидетели чудовищной эпидемии легочной чумы 1910—11 гг. в Маньчжурии (100 тыс. жертв), развившейся от китайских тарбаганщиков, заразившихся через кровь больных животных. Публикации апологетов бактериологической войны заполнены такими примерами. По сей день их любимым научным приемом является отождествление природных эпидемических катастроф с искусственными эпидемическими процессами. Однако за границами их научных интересов остаются: 1) очень сложная и эшелонированная организация природных резервуаров возбудителей инфекционных болезней; 2) многообразие эпидемических цепочек, дублирующих друг друга; и 3) наличие еще неизвестных факторов, благодаря которым возникновение эпидемий в отдельных человеческих популяциях становится не только неизбежным, но и востребованным ими. Искусственный эпидемический процесс подобен работе сложного и хорошо отлаженного механизма, из которого изъяли отдельные детали. Японская авиация массированно сбрасывала на китайские города блох, инфицированных высоковирулентным возбудителем чумы. В качестве целей для таких налетов генералом Исии выбирались самые грязные и скученные кварталы. Возбудитель чумы был многократно «проведен» через «бревна». Блохи вводили его в кровь китайской бедноты. Но повторения 1910—11 гг. не произошло. Регистрировались только отдельные случаи бубонной чумы без вторичных легочных осложнений.

http://www.supotnits...stat/stat7.html

#8

Опубликовано 22 Июнь 2014 - 13:44

Опубликовано 22 Июнь 2014 - 13:44

#9

Опубликовано 22 Июнь 2014 - 13:54

Опубликовано 22 Июнь 2014 - 13:54

Подвиги в мирное время отмечаются меньшим количеством наград, чем в военное, когда доблесть проявляют целые армии. Самая редкая медаль правления Николая I — «За прекращение чумы в Одессе», учрежденная высочайшим повелением в 1838 году. Золотой медали удостоились 340 человек, серебряной — 117 человек. Эпидемия в Одессе случилась осенью 1837 года, погибло 108 горожан. За сравнительно малое число жертв и поощряли отличившихся в борьбе с «черной смертью» офицеров, чиновников, медиков, мещан.

Золотая и серебреная медали «За прекращение чумы в Одессе». Санкт-Петербургский монетный двор, 1838 г.

Но поначалу о наградах речи не шло. «Срам да и только, что она [чума] выпущена из хваленого карантина. Славны бубны за горами. Надо Одессе военное строгое начальство, а не бабы, и г. Воронцов, при всех его отличных достоинствах, крайне слаб в начальстве, и все власти без силы оттого», — негодовал Николай I, сочиняя 14 ноября 1837 года письмо князю Ивану Паскевичу, наместнику Царства Польского, одному из своих приближенных. «Последние известия из Одессы были не весьма утешительны, ибо вдруг оказались чумные случаи в самом городе, — сообщал он князю позднее. — Следствие шло успешно, и по оному дошли до явных доказательств ежели не злоупотреблений, то по крайней мере совершенных отступлений от карантинных правил, которые подвергают все начальство строгой ответственности».

У императора были все основания гневаться. В начале осени Николай I посетил Одессу вместе с наследником. Граф Александр Бенкендорф, шеф Корпуса жандармов, так пересказал в своих «Записках» впечатления самодержца: «Одесса чрезвычайно украсилась со времени моего последнего в ней пребывания… 7 сентября я осмотрел карантин, которого устройство и порядок изумили иностранцев, и в особенности эрцгерцога Иоганна; это, конечно, одно из лучших заведений в своем роде в целой Европе. Я поблагодарил и наградил карантинных чиновников». Спустя две недели в город пришла чума.

Вид Одессы. Раскрашенная гравюра из немецкого путеводителя 1837 г.

22 сентября 1837 года на Одесском рейде бросило якорь грузовое судно «Самсон». Шкипер сообщил карантинным чиновникам, что на борту находится тело его жены, скончавшейся от непонятной заразы, которую она подхватила во время стоянки «Самсона» в одном турецком местечке. Портовый медик не сумел точно определить причины смерти. Судно оставили под надзором и занялись его разгрузкой. Спохватились, когда явные признаки чумы заметили у двух матросов. «Самсон» и его экипаж изолировали, но было поздно. Признаки болезни раз за разом обнаруживались у портовых рабочих, служащих и их родственников. 22 октября градоначальник объявил Одессу «неблагополучной». В город спешно прибыл из Крыма генерал-губернатор Новороссии граф Михаил Воронцов, пожелавший лично контролировать борьбу со страшной заразой.

В Одессе хорошо помнили эпидемию 1812 года, когда от чумы погибло более 2600 человек — десятая часть населения. Дабы не допустить столь же ужасных последствий, «были запрещены многочисленные сборища народа; закрыты Божии храмы, судебные места и училища, — вспоминал служивший при Воронцове дивизионный врач Эраст Андреевский. — Казенные заведения и многие частные домы подверглись добровольному карантинному заключению… Необходимые чиновники оставались неотлучно на своих местах и вовсе не выходили в город… Безопасность империи лежала на охранительном кордоне; первую цепь [вокруг города] содержали таможенные стражники, а вторую армейская пехота… Обязанность их состояла в том, чтобы останавливать пробиравшихся и, в случае невозможности остановить, стрелять по ним и даже преследовать штыком до известного расстояния».

Город и предместья были разделены на 16 кварталов во главе с комиссарами «из почетнейших граждан»; помощники комиссаров ежедневно обходили свои участки на предмет выявления зачумленных и при малейшем подозрении извещали полицию и медиков. Сомнительные дома оцеплялись солдатами. Заболевших и крайне подозрительных селили в чумном квартале с особыми лазаретами, их жилища очищались хлорным газом. Но чрезвычайный режим ввели с опозданием. Чума перекинулась из портовых предместий в сам город. В попытках пресечь распространение заразы, на месяц для полного очищения была изолирована Молдаванка, где выявили наибольшее число больных. Внешняя торговля разрешалась лишь на базарах у двух застав. Все, кто извне сопровождал транспорты с провизией, заходившие в город, оставались на карантине в Одессе. Деньги позволялось вывозить только после обработки: монет — в уксусе, ассигнаций — в окуривательных ящиках.

Некоторое время южные губернии Российской империи жили в страхе. Слухи о появлении «черной смерти» возникали то тут, то там. «На днях надеюсь пуститься в обратный путь [на Кавказ], ежели, чего Боже оборони, не откроется где чумы; тогда я останусь здесь» — в начале декабря писал Николай I Паскевичу из Москвы. В самой Одессе царили разные настроения: «Некоторые [из граждан], не видя тысяч жертв, не верили в действительность болезни; другие, напротив того, отчаивались во спасении» (из воспоминаний Андреевского). Но вырваться из города попытались всего четыре человека, их задержали еще на первой линии оцепления. 4 декабря в лазарет привезли очередного зачумленного. Как оказалось, это был последний случай. Всего из 125 заболевших врачам удалось спасти 17 человек. 24 февраля 1838 года по указанию Николая I кордон вокруг Одессы сняли, заставы открыли. В городских церквях прошли благодарственные молебны.

«Зло было уничтожено, Одесса спасена, а трудная наука государственного управления сделала шаг вперед», — констатировал в своей книге об эпидемии Эраст Андреевский, награжденный за борьбу с чумой золотой медалью. Медаль «За прекращение чумы в Одессе» была учреждена 19 апреля 1838 года. Перечень лиц, достойных награды, Николаю I представил граф Воронцов. Император сменил гнев на милость и внес в список самого генерал-губернатора. Золотые медали вручались военным и гражданским чиновникам (начиная с XII класса), врачам и купцам, служившим комиссарами и жертвовавшим на борьбу с заразой; серебряные — чиновникам низших рангов, полицейским урядникам, фельдшерам, мещанам. Солдатам, державшим оцепление, Николай I пожаловал за отличную службу по рублю и чарке вина каждому.

Но в памяти у императора осталась тревога тех месяцев. В 1844 году, по смерти Бенкендорфа, в личном архиве шефа жандармов обнаружили тетради с мемуарными записями. Бумаги были переданы Николаю I. Властитель изучил их и кое-где сделал пометки. В частности, рядом с рассказом о своем сентябрьском 1837 года визите в Одессу и награждении служащих карантина он написал по-французски: «И в том ошибся, потому что [затем] в городе появилась чума…».

Послесловие

В 1838-1843 годах вспышки заболеваний чумой случались на Кавказе. Далее о «черной смерти» в России надолго позабыли. В 1874 году профессор Медико-хирургической академии Иосиф Равич даже заявил, что «homo sapiens благодаря современной культуре совсем потерял способность заражаться чумой». Но в конце 1870-х чума объявилась в Астрахани и на нижней Волге. Присоединение к империи Туркестанского края и освоение Дальнего Востока (вспышки чумы были нередки в центральной Азии и Китае) побудило российское правительство создать в январе 1897 года Комиссию о мерах предупреждения и борьбы с чумной заразой. В июне того же года высочайшим повелением были утверждены соответствующие «Временные правила», а в июле — учреждены особые знаки, «присваиваемые должностным лицам по принятию мер к прекращению чумной заразы при появлении ея внутри Империи» (ПСЗ, собр. 3, том 17, №14348).

Серебряный и бронзовый знаки для должностных лиц за борьбу с чумой, конец XIX – начало XX в.

Знаки из серебра предназначались для врачей и представителей территориальных комиссий, из бронзы — для санитаров. «Чумная командировка принесла мне ряд наград, — рассказывал в своих воспоминаниях советский писатель Сергей Мстиславский. Осенью 1898 года он, будучи студентом Санкт-Петербургского университета, участвовал в противочумной экспедиции в Самарканской области (ее работу курировал принц Александр Ольденбургский, председатель имперской Комиссии по борьбе с чумой). — «Высочайшую благодарность», нагрудный знак отличия «За борьбу с чумой», который называли «Георгием мирного времени», и орден Станислава…». Противочумные экспедиции были опасным делом. Во время катастрофической Маньчжурской эпидемии 1910-1911 годов в российском медицинском отряде погибли 39 человек — врачей, фельдшеров, студентов-добровольцев и санитаров. Помимо государственных наград, особо отличившиеся сотрудники отряда удостоились права пожизненного ношения серебряного знака «Борьба с чумой». https://numismat.ru/...tml?d=2013-4-19

Сообщение изменено: Ritter, 22 Июнь 2014 - 13:59.

#10

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 05:43

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 05:43

В своём фундаментальном исследовании по географии и статистики Гродненской губернии, изданном ещё в середине позапрошлого столетия, Пётр Бобровский так описывал суеверия местных жителей: «…Восприимчивая их натура усваивает себе фантастические понятия о марах, ведьмах, чертях, домовых, встающих из могил мертвецах […] их воображение прежде, нежели усвоило себе христианския начала, уже видит около себя фантастический мир каких-то мрачных чудовищ, которых они страшатся более всего на свете…»

Например, продолжал П. Бобровский, для устранения эпидемии, кроме крестных ходов, крестьяне сохраняют обычаи, уцелевшие, без сомнения, с языческих времён. Далее учёный вкратце пересказывает один из таких случаев — когда во время холеры в Слонимском уезде крестьяне в надежде избавиться от эпидемии положили в яму и зарыли живую женщину, а с ней петуха и ворону. «Такой варварский поступок, — добавлял он в конце, — не остался без наказания…»

По этим нескольким строчкам сложно судить, что именно перед нами: самосуд над соседкой, заподозренной в колдовстве, или же последний зафиксированный факт человеческого жертвоприношения в наших краях. Как, впрочем, и то, действительно ли подобное происшествие имело место? Чтобы хотя бы отчасти ответить на все эти вопросы, стоит в очередной раз заглянуть в архив…

Дело № 13 канцелярии Гродненского губернатора было начато 12 января 1832 года письмом Гродненской Уголовной палаты. В нём на имя Гродненского гражданского губернатора Михаила Николаевича Муравьёва сообщалось о том, что из бывшего Слонимского Городского Суда на ревизию поступил приговор на крестьян казённой деревни Ковалевичи, «представленных суждению за зарытие в землю живой женщины крестьянки Прасковии Шведовой».

Само разбирательство ведёт свой отсчёт с рапорта Бытенского ключвойта в местный суд. Именно по его донесению местные судебные органы и начали расследование. Они же и вынесли приговор, согласно которому Уласа Савчука и Максима Цесельского, «яко более виновных», присуждали к наказанию по пяти ударов кнутом и ссылке в «каторжную работу», а прочих — Мирона Бриля, Кузьму Бахура, Ярему Савчука, Данилу Козака, Тараса Бахура, Антона Коляду, Карнея Бахура, Мирона Бахура и Бонифация Сушко, «яко менее виноватых, каждого по десяти ударов плетьми с отдачею на церковное покаяние и затем оставление на прежнем месте…». При этом только четверо из обвиняемых находились под арестом.

В итоге решение суда было переведено с польского на русский и отправлено гродненскому губернатору для представления в Правительствующий сенат на ревизию. Никаких подробностей самого дела в документах не приводилось.

Тем не менее спустя десять дней губернский секретарь составляет черновик рапорта в Сенат, в котором мы уже находим довольно обширные комментарии. «…Из дела сего видно, — писал он, — что крестьяне деревни Ковалевичи ко зарытию в землю женщины Прасковии Шведовой решились по суеверию прелившемуся от древних мирян и по человеколюбию (последнее — зачёркнуто) в надежде спасения себя от смерти во время существовавшей болезни холеры». Далее, вероятно, по настоянию губернатора, было дописано, но после убрано целое предложение, которое он, видимо, посчитал лишним: «…Но како сего делать им не следовало, а должны были положиться на милосердие всевышнего к коему обращаться с молитвами».

Следом шёл судебный вердикт: «Уголовная палата, признав их умышленными убийцами сказанной женщины […] предполагает трех крестьян, яко предводителей общества и для прекращения похабного суеверия, наказав каждого по пяти кнутами, сослать в каторжную работу с поставлением полицией указанных знаков. Прочих же крестьян… яко менее виноватых, наказать каждого по десяти ударами плетьми и отдать на церковное покаяние…».

Правда, уже в середине марта того же года Гродненская уголовная палата доносила на имя М. Муравьёва о том, что «из числа содержащихся в слонимском городском остроге по дело о зарытии в землю живой женщины…» один из заключённых четыре дня как «волею божею умер». А спустя месяц скончался и второй.

- "Спасибо" сказали: Краки Нифлунг

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#11

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 07:11

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 07:11

http://blog.i.ua/user/388130/25817/

#12

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 07:41

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 07:41

Видимо, чума.

А не сифилис? С чумой-то уже в XVI веке были хорошо знакомы даже на северо-востоке Европы и уж новой и неизвестной болезнью это быть не могло. К тому же сгнивающие носы. В ВКЛ так точно было несколько эпидемий ко времени Ивана IV. Сельское население особо не пострадало ибо низкая плотность и мобильность, а вот по городам прошлась неплохо.

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#13

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 07:54

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 07:54

Быстренько нагуглил про Россию:

Наиболее достоверные сведения о начале эпидемии чумы в XIV в. на Руси находим в Воскресенской летописи, где мор датируется 1346 г. «Того же лета казнь бысть от бога на люди под восточною страною на город Орначь (при устье р. Дона), и на Хазторокань, и на Сарай, и на Бездежь (рукаве Волги), и на прочие грады во странах их; бысть мор силен на Бесермены (Хивинцы) и на Татары и на Ормены (армяне) и на Обезы (абхазцы), и на жиды, и на Фрязы (генуэзцы и венециане в Причерноморье), и на Черкасы, и на всех тамо живущих, яко не бе кому их погребати». Эпидемия была такой сильной, что живые не успевали погребать мертвых. Год неурожайный, голодный. Чума на Руси свирепствовала еще много лет.

В 1388 г. эпидемия чумы распространилась на Псков и Новгород: «А в Пскове бысть мор, на мясной недели, и в великое Говение, о через всю весну, и в Петрово говение, а знамение быть ово железою, ово хракъ кровию».

— На Руси зима 1390 г. была неустойчивой, с оттепелями, весна — холодной. В апреле наблюдался возврат холодов. Лето было очень засушливым. В Москве был пожар: «сгоре дворов несколько тысяч». В Новгороде вспыхнула эпидемия чумы: «мор же бысть силен зело»...

По сообщению Никоновской летописи, осенью 1396 г. татары осадили Москву, но через две недели сняли осаду из-за эпидемии чумы и эпизоотии, разразившихся в войске татаро-монголов: «Toe же осени бывшу царю Темир Аксаку на Ординских местах... прииде на него гнев божий... мор силен на люди и на скоты».

— Зима 1401 г. на Руси была ранней, морозной, весна — неустойчивой, лето — умеренно засушливым. От пожаров сгорели Москва и Смоленск. Осенью наблюдалось северное сияние: «От полуноща и до свети... явились огненные столпы, а конец их вверху яки кровь». Год был среднеурожайным. В Смоленске осенью вспыхнула эпидемия чумы.

В 1403 г. чума поразила Псков: «Был в Пскове мор железою,... пришел мор от немец из Юрьева»..

— Зима 1406 г. на Руси была морозной, холодной, весна — маловодной. «Иде лед силен из озера Ильменя (в Волхов)». В Нижнем Новгороде «бысть буря велика и вихор страшен зело». Вихрем подняло в воздух упряжку вместе с лошадью и человеком и унесло на другой берег Волги, где на следующий день нашли телегу, висящую на высоком дереве, лошадь погибла, человек пропал без вести. Сгорел весь Псков. В Новгороде Великом 25 июня был пожар. Осень была дождливой: «Тоя же осени бысть дождя много». Такая неустойчивая погода не могла обеспечить даже средний урожай. Местные недороды. Эпидемия чумы была в Новгороде и Пскове и его пригородах: «...бяше мор над людьми».

В 1408 г. наблюдалась новая вспышка легочной формы чумы: «Мор каркотою по всей Русской земле и множество христиан изо-мроша от глада и мора». В Пскове чума свирепствовала и в предыдущем году: «Мор велик зело»

— Зима 1417 г. на Руси была очень суровая, снежная. «В лето 6925... тое же зимы мнози людие от мраза изомроша; студено бо была зима — велми». В некоторых районах погибли озимые. Весна была многоводной, лето — умеренно засушливым. На Руси свирепствовала легочная и бубонная чума. В Никоновской летописи говорится: «В лето 6925 (1417 г.)... мор бысть страшен зело на люди в. Великом Новгороде, и во Пскове, и в Ладозе, в Русе, и в Порхове, и в Торжке, и в Твери, и в Дмитрове, и по властем и по селам. И толико велик бысть мор, яко же живии не успеваху мертвых погребати... и многа села пусты бяху, и во градех, и в посадех, и едва один человек или детище живо обреташеся... и быша дворы велицыи и силнии пусты...». Эпидемия была страшная: многие дворы опустели, в некоторых остались в живых два, а в иных ни одного человека. В Новгородской летописи сообщается: «В лето 6925... како могу сказати беду ту страшную и грозную, бывшую в сей мор... на всяк день умираху толко, яко не успеваху погребати их...». При сравнении летописных описаний эпидемии чумы на Руси в 1417 г. можно сделать вывод о точной географии ее распространения и достоверно восстановить клиническую картину болезни. Эти описания настолько схожи, что можно предположить существование в XV в. уже специальной медицинской терминологии [36]. Неурожайный, чумной, голодный год.

В Новгороде 17 сентября 1421 г. началась эпидемия легочной чумы: «Поча бысть болезнь коркотная».

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#14

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 07:54

Опубликовано 19 Сентябрь 2017 - 07:54

В 1424 г. была новая вспышка чумы на Руси и в Западной Европе. «Того же лета в Немцех, и в Литве, и во Пскове, и в Новгороде, и во Твери, и на Москве, и по всей Русской Земле нача мор быти железою, и охрап 140 кровию, и умираху человеци и бысть туга и скорбь велиа по всей Земли». Новгородская летопись относит к этому году и эпидемию в Карелии: «И мор бысть в Корельской Земли». А Новгородская II летопись относит это событие к 1423 г.

В 1425 г. на Руси свирепстовала чума. Никоновская летопись свидетельствует, что «...во всех местах мор бысть велик зело... С Троицина днии мор велик бысть на Москве, а пришел от Немец в Псков, а оттоле в Новгород и до Тверь и на Москву доиде, и на всю землю Руськую...».

Т.е. с чумой были хорошо знакомы. Более вероятно, как мне кажется, что "новинкой" был всё-таки сифилис. А может и всё вместе. Т.к. сифилис хоть и появился в XVI веке тоже сразу стал хорошо известен.

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#15

Опубликовано 20 Сентябрь 2017 - 16:29

Опубликовано 20 Сентябрь 2017 - 16:29

Открытие Америки доставило Европе золото, серебро и болезнь, которая доныне свирепствует во всех ее странах, искажая человечество, и которая разлила свой яд от Испании до Литвы. Сперва не знали ее причины, и лицемеры нравственности не таились с нею во мраке. Историк литовский пишет следующее: " В 1493 году одна женщина привезла из Рима в Краков болезнь французскую. Сия ужасная казнь вдруг постигла многих: в числе их находился и кардинал Фридерик"

Н.М. Карамзин

#18

Опубликовано 11 Декабрь 2017 - 16:53

Опубликовано 11 Декабрь 2017 - 16:53

А может сифилис и не связан с Америками

В самом конце

http://www.umj.com.u...rus.pdf?upload=

пдф

#19

Опубликовано 14 Апрель 2020 - 10:59

Опубликовано 14 Апрель 2020 - 10:59

Когда точно в Беларуси и Минске появилась холера, тоже неизвестно. Принято считать, что ее по стране распространили российские войска, которые в начале 1831 года были переброшены сюда из Азии и с Черного моря для подавления восстания.

Справедливости ради: в Минске эпидемия холеры была зафиксирована уже в 1710–1711 годах. А своего пика болезнь достигла как раз в 1830-х (разгар второй холерной пандемии) и продолжала свирепствовать следующие сто лет. Количество умерших идет на сотни тысяч человек, ведь только в 1848-м от эпидемии холеры погибло 1100 минчан.

Согласно легенде, во время одной из эпидемий холеры кому-то из горожан приснился вещий сон: спасение города от полного вымирания зависит от святого Роха (небесный заступник и покровитель от эпидемий и инфекций), статуя которого погребена под обломками старого костела, – ее нужно найти и извлечь.

Как итог, статую нашли и торжественно установили в деревянной каплице (возведена в 1796 году) на Золотогорском кладбище. После этого эпидемия холеры пошла на убыль. В благодарность за спасение минчане стали жертвовать средства на строительство большого каменного храма вместо маленькой каплицы.

Ныне действующий костел Святого Роха был открыт в 1864-м. Во время эпидемий холеры он становился местом спасения для верующих, которые приходили сюда молиться о прекращении болезни.

Для борьбы с последствиями холеры власти учредили институт специальных служащих. Их называли “гіцлямі” (мортусы). Это были одетые в черное люди в масках, которые ездили на лошадях и были “вооружены” длинной тростью с крюком. Когда находили умершего от холеры человека, его цепляли этим крюком и тащили в специальную яму, куда бросали тело.

А поскольку обезвоженный человек не мог умереть сразу, его часто хоронили заживо.

Когда это не помогало, прибегали к человеческому жертвоприношению. При этом людей живьем закапывали в землю из-за «любви к ближнему, наполненной желанием помешать холере».

Так, например, в начале 1855 года этот ритуал провели в деревне Окановичи Минской губернии (сейчас Кореличский район). Семь крестьян, среди которых были даже фельдшер и полицейский сотник, вместе с несколькими умершими от холеры закопали на кладбище свою односельчанку – 70-летнюю Луцию Манько.

Ей отвели роль жертвы, которая ценой своей жизни должна была остановить болезнь.

К счастью, человеческие жертвы были единичными случаями. А вот жертвоприношения домашних птиц и животных проводились частенько. Например, в деревне Каменка Минской губернии (сейчас Новогрудский район) летом 1871-го один крестьянин, хороня своего умершего во время эпидемии сына, похоронил вместе с ним восемь живых котов, так как «холера непременно требует живых жертв».

- "Спасибо" сказали: lana и Eugene_rus

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#20

Опубликовано 14 Июнь 2020 - 14:42

Опубликовано 14 Июнь 2020 - 14:42

А может сифилис и не связан с Америками

Выходит что из Западной и Центральной Африки и на полвека раньше открытия Колумба.

Ancient bacterial genomes reveal a formerly unknown diversity of Treponema pallidum strains in early modern Europe

https://www.biorxiv.....06.09.142547v1

Sexually transmitted (venereal) syphilis marked European history with a devastating epidemic at the end of the 15th century, and is currently re-emerging globally. Together with non-venereal treponemal diseases, like bejel and yaws, found in subtropical and tropical regions, it poses a prevailing health threat worldwide. The origins and spread of treponemal diseases remain unresolved, including syphilis' potential introduction into Europe from the Americas. Here, we present the first genetic data from archaeological human remains reflecting a previously unknown diversity of Treponema pallidum in historical Europe. Our study demonstrates that a variety of strains related to both venereal syphilis and yaws were already present in Northern Europe in the early modern period. We also discovered a previously unknown T. pallidum lineage recovered as a sister group to yaws and bejel. These findings imply a more complex pattern of geographical prevalence and etiology of early treponemal epidemics than previously understood.

The TMRCA for all TPA clade strains between 10th and 15th century CE supports a radiation of

these strains within Europe instead of having a single ancestral source from the New World.

...

It has been suggested that yaws or its ancestors represent the original

form of treponematosis that appeared and spread around the world thousands of years ago, was

re-introduced to the Iberian Peninsula via the Central and Western African slave trade, some 50

years before Columbus’ travels, and eventually gave rise to the venereal syphilis 35,87. It is indeed

possible that the more severe venereal form in the Old World developed from a mild endemic

type of disease, enhanced by genetic recombination events or in response to a competition

between the various existing pathogens.

- "Спасибо" сказали: Краки Нифлунг и Eugene_rus

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

#21

Опубликовано 20 Сентябрь 2020 - 11:01

Опубликовано 20 Сентябрь 2020 - 11:01

Вспышки проказы связаны с эпохами древних глобализаций. М. Медникова, ведущий научный сотрудник ИА РАН, рассказывает как появвлялись и исчезали в далеком прошлом губительные эпидемии:

https://www.kommersant.ru/doc/4391841

- "Спасибо" сказали: Indiana Jones

#22

Опубликовано 06 Апрель 2025 - 16:26

Опубликовано 06 Апрель 2025 - 16:26

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛОЦКА XI–XVIII ВВ. ПО ДАННЫМ ПАЛЕОДЕМОГРАФИИ

канд. биол. наук, доц. О.А. ЕМЕЛЬЯНЧИК

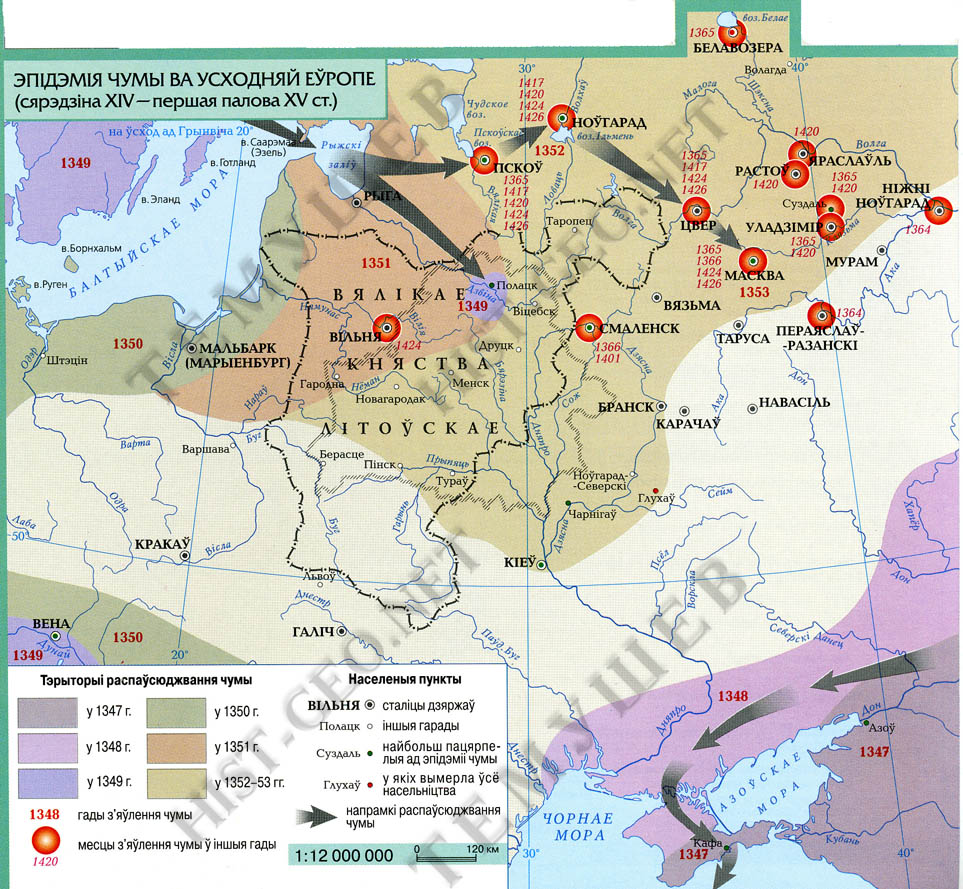

В статье представлены результаты палеодемографического анализа материалов 4-х некрополей с территории Полоцка. Установлены общие черты показателей смертности в группах населения Полоцка XI–XIII и XVII–XVIII вв. Возрастное распределение смертности в общих выборках имеет характер, типичный для доиндустриальных популяций: пик смертей приходится на ранний детский возраст, затем смертность снижается, достигая минимума в возрасте 15-20 лет, после чего начинает увеличиваться. Для всех исследованных остеологических выборок характерна разная степень недоучета детских останков, в особенности младенцев. Средний возраст смерти взрослых женщин ниже, чем у мужчин, разница составляет от 0,6 года до 4 лет. Во всех выборках пики смертности у женщин приходятся на молодой возраст, вероятность смерти в репродуктивном возрасте повышена по сравнению с мужчинами. Наиболее низкие демографические показатели отмечены в группе средневекового населения Полоцка XIII–XIV вв., что может отражать один из эпизодов «катастрофической» смертности, связанных с военными действиями или эпидемией чумы середины XIV века.

https://journals.psu.../view/7379/6628

I stal sparachnieje ŭščent,

A my tut byli, i my tut budziem,

Pakul isnuje hety śviet.

Ответить в эту тему

Посетителей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей

Вход

Вход Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Наверх

Наверх Ответить

Ответить Цитировать

Цитировать